En 1936, l’Allemagne d’Adolf Hitler doit accueillir les Jeux Olympiques à Berlin. Un événement comme celui-ci pourrait permettre au IIIe Reich de diffuser son idéologie et montrer la nouvelle puissance de l’État allemand. Pour ce faire, une propagande est organisée avec des technologies et des moyens novateurs pour l’époque. C’est autour de cela que nous travaillerons en nous concentrant principalement sur la quinzaine olympique. Nous aborderons aussi les quelques années précédant et suivant l’Olympiade afin d’étudier différents phénomènes et événements qui serviront à la réponse à notre problématique. En ce qui concerne les bornes géographiques, Berlin constitue notre principal champ d’étude bien que nous mentionnons les autres pays participants.

Ainsi, en quoi les Jeux Olympiques de 1936, qui se sont tenus à Berlin, ont-ils servi de vecteurs à la propagande de l’Allemagne nazie dans le monde ?

I – Les méthodes de propagande du régime nazi

- L’architecture et les infrastructures pour l’accueil des Jeux

Les Jeux ayant été prévus pour 1936 et le Parti national-socialiste (NSDAP) ayant repris les rênes de l’Allemagne à la République de Weimar en 1933, ils eurent à disposition trois ans pour la construction des infrastructures et l’élaboration de leur architecture. Cet aspect sera un des piliers de l’esthétique nazie, élément central de leur propagande.

Conçu par l’architecte Werner March, un des symboles les plus forts de ces Jeux est le Stade Olympique de Berlin, l’Olympiastadion. Il incarne les ambitions de puissance et de suprématie mais aussi l’héritage antique grâce à ses codes néo-classiques. Ainsi, le stade domine le paysage à l’instar du Colisée de Rome dont il est inspiré. Quarante-deux millions de Reichsmarks ont été dépensés pour cette enceinte de près de 100 000 places.

- La cérémonie d’ouverture

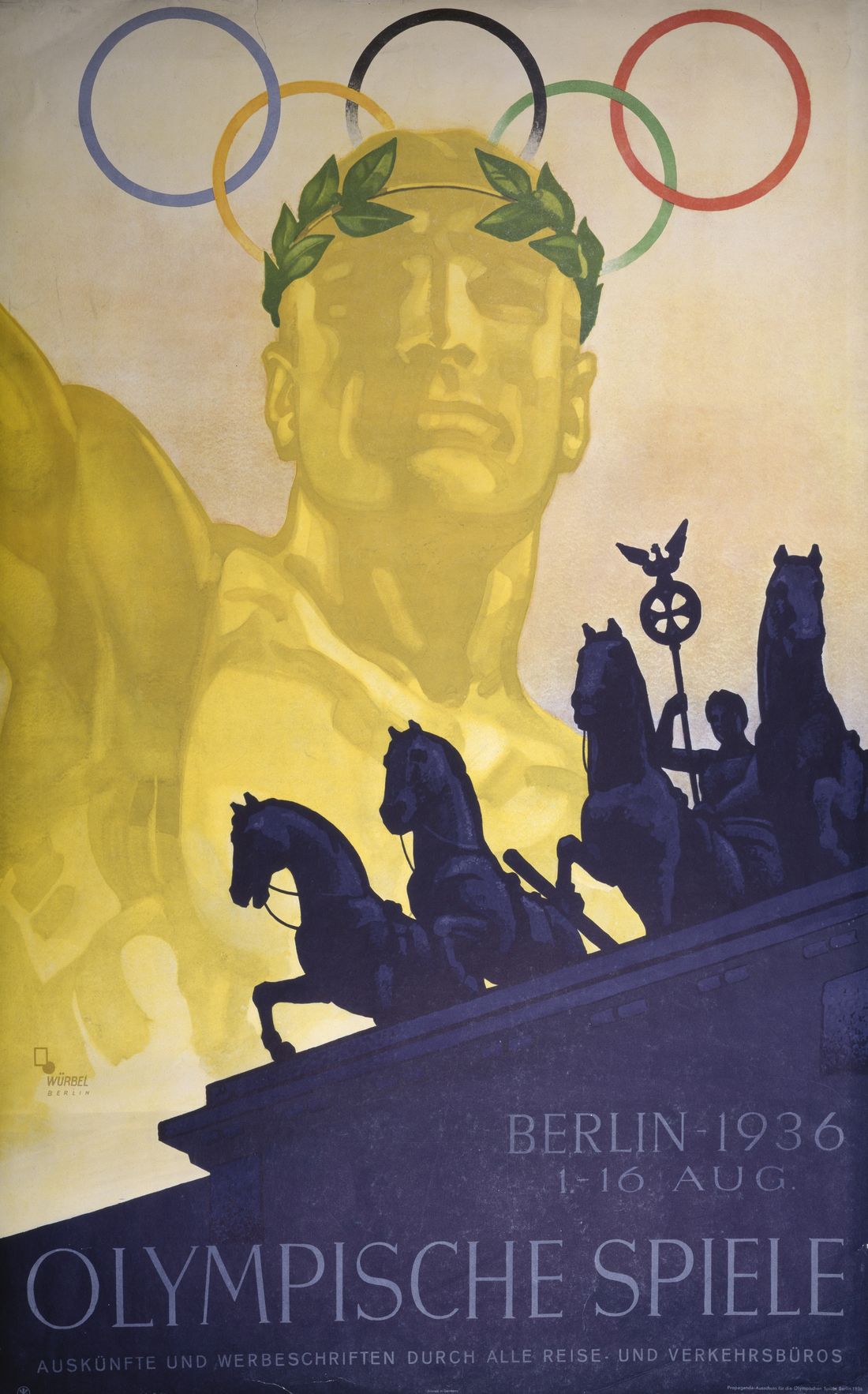

L’histoire des Jeux modernes initiée par Pierre de Coubertin axe ses traditions sur les Jeux antiques grecs. Pour glorifier l’image de ses athlètes, Hitler orchestre une cérémonie grandiose basée sur la suprématie aryenne sur les autres races. Le reflet de cette influence se retrouve sur l’affiche officielle réalisée par Franz Würbel. On y voit la statue d’un athlète doré dans Berlin avec la Porte de Brandebourg où siège Athéna sur son char orné par l’aigle et la croix de fer prussienne.

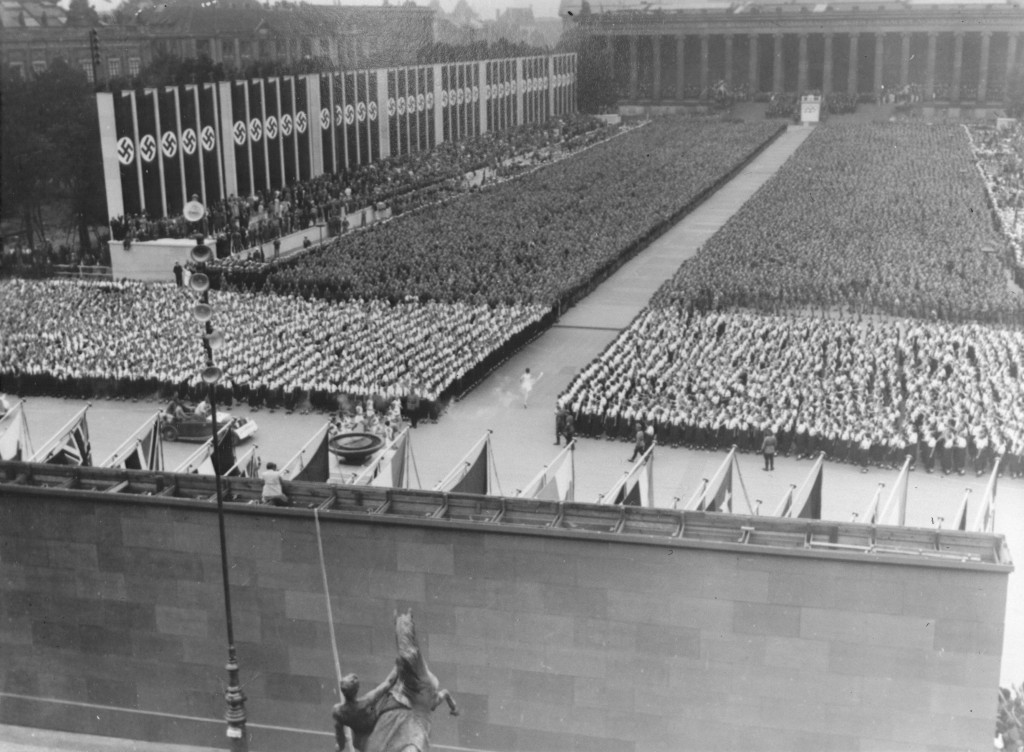

Pour cette cérémonie, l’Allemagne voit grand. Hitler veut donner l’impression d’une fête populaire tout en masquant les réalités d’une politique raciste et antisémite. Le 1er août 1936, la cérémonie s’ouvre dans l’Olympiastadion de Berlin et cent-mille spectateurs sont amassés dans le stade. Les jeunesses hitlériennes entrent en scène tandis que les danseurs exécutent leurs mouvements. Le Führer pénètre dans l’enceinte du stade et prononce un discours concis mais qui va ouvrir l’entrée des délégations olympiques.

©United States Holocaust Memorial Museum

Les délégations défilent tour à tour avec le salut olympique qui se confond avec celui des nations fascistes. Globalement, la plupart des nations décident de ne pas saluer et protestent par le sport contre l’idéologie nazie (France, États-Unis…). En effet, celle-ci ne représente pas les valeurs du sport mais celles de la xénophobie et de l’antisémitisme. Le final intervient lorsque la flamme olympique, venue de Grèce et rétablie grâce à Carl Diem, arrive à Berlin. Le dernier relayeur, l’athlète allemand Fritz Schilgen, est choisi par Goebbels lui-même, Ministre de la Propagande, mais ne participe pas aux Jeux en raison de sa non-appartenance au parti nazi.

II – Le sport allemand dans les Jeux

- La culture du sport dans l’allemagne pré-guerre

Durant l’entre-deux-guerres, le sport a pris une place croissante dans la société allemande.

Avant l’arrivée des nazis, l’Allemagne connaissait déjà une culture sportive bien développée. Les jeux d’équipe comme le football, le handball ou encore le hockey sur glace étaient populaires tout comme les sports individuels tels que l’athlétisme et la gymnastique, un sport particulièrement valorisé en raison de ses valeurs de discipline et de force, au cœur des idéaux du nationalisme allemand.

Avec l’arrivée du régime nazi, le sport va être instrumentalisé à des fins politiques. Le nazisme va notamment utiliser le sport comme un moyen de promouvoir l’idée de la « supériorité raciale » aryenne et d’imposer les valeurs du national-socialisme dans la société allemande. Le sport devient alors un vecteur de la construction d’un « homme nouveau » fort, sain, discipliné et prêt à servir l’État.

Les jeunes générations étaient particulièrement visées par le biais de la Hitlerjugend (Jeunesses hitlériennes), une organisation paramilitaire d’État qui intégrait des pratiques sportives dans ses activités (gymnastique, marches…).

Les autorités nazies ont également cherché à renforcer les infrastructures sportives, en construisant de nouveaux stades et en organisant des compétitions internationales. Des événements souvent utilisés pour promouvoir l’image de l’Allemagne comme une nation puissante et conquérante.

- La sélection des athlètes à travers le modèle aryen

Le sport faisant maintenant partie d’une stratégie idéologique visant à promouvoir « l’idéal de la race aryenne », la sélection des athlètes lors des Jeux de 1936 était souvent basée sur des critères physiques, raciaux et nationaux. En effet, les nazis avaient une vision très restreinte de « l’idéal ». La notion d’Artige kunst (art dégénéré), désignant toute œuvre ne correspondant pas à leur conception de l’esthétisme en est une bonne illustration. Cette intolérance est la même lorsqu’il s’agit des athlètes et de leur physique.

Les athlètes étaient alors des symboles vivants de l’image de pureté raciale que le régime nazi souhaitait véhiculer. Les athlètes aryens, souvent ceux d’origine germanique, étaient mis en avant et soutenus par des institutions comme l’organisation responsable de la promotion du sport en Allemagne. Les athlètes jugés « non aryens », en particulier ceux d’origine juive, étaient écartés des compétitions ou soumis à des discriminations. Par exemple, l’athlète juive allemande Gretel Bergmann a battu le record de saut en hauteur de l’époque un mois avant l’ouverture des JO mais son record est ignoré et deux semaines avant la compétition, elle est écartée de l’équipe officielle pour « performances insuffisantes », un argument de façade.

- Les résultats obtenus

Sur le plan des résultats, l’Allemagne arrive comme prévu à la première place, raflant 89 médailles dont 33 en or hommes et femmes confondus. Elle compte aussi l’athlète avec le plus de médailles : le gymnaste Konrad Frey avec 6 au total. L’objectif de dépasser les Etats-Unis est chose faite, mais pas dans tous les sports : sur les 29 épreuves d’athlétisme, les athlètes allemands ne raflent que 5 médailles d’or. Cependant, la délégation allemande repart avec la domination des épreuves de gymnastique avec 6 médailles d’or.

Parmi les dix nations les plus médaillées, on trouve certains des futurs alliés de l’Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale. L’Italie, quatrième, s’aligne de plus en plus sur les positions de l’Allemagne, concrétisées par l’axe Rome-Berlin le 23 octobre 1936. Le Japon, huitième, s’y ajoute un mois plus tard, formant les puissances de l’Axe. La Finlande et la Hongrie sont aussi alliées à l’Allemagne sur le plan militaire mais pas idéologique, surtout sur la question de la déportation des Juifs. On remarque encore l’existence de l’Autriche, qui disparaît en 1938 de par son annexion par le IIIe Reich.

Malgré tout, le bilan sportif de ces Jeux reste limité, les résultats obtenus par les Allemands sont excellents mais ont été éclipsés par Jesse Owens. Le héros des « Jeux de la honte » s’est illustré avec 4 médailles d’or en athlétisme et demeure aujourd’hui l’un des seuls souvenirs de cette Olympiade. Cette image bien qu’en partie créée a posteriori reste aujourd’hui un symbole fort des limites de ces Jeux.

III – Traitement des Jeux dans les médias

- La presse et l’audiovisuel

©United States Holocaust Memorial Museum

Pour informer le monde d’une telle manifestation, de nombreux journalistes étaient présents dans la capitale allemande. Afin de diffuser sa propagande à l’international, le régime nazi a controlé les informations et les différentes productions journalistiques. Les prises d’images étaient contrôlées par les autorités pour exposer dans la presse internationale les symboles néo-classiques et les succès des sportifs allemands. Le gouvernement a même fourni des photographies qui mettent en avant ces symboles.

On retrouve ces symboles dans l’audiovisuel, puisque Joseph Goebbels a misé sur la vidéo et la télévision. Dans cette optique, il a créé les Femsehtsuben, des salles de télévision installées dans les grandes villes du pays. Les images étaient fournies par des technologies novatrices pour l’époque dont le dirigeable Hindenburg. On pense aussi aux caméras électroniques qui ont permis pour la première fois de l’Histoire de diffuser les épreuves en direct. Tout cela a permis à Leni Riefenstahl de créer ses deux films Olympia, deux œuvres de propagande qui ont eu un succès mondial dès leur sortie en 1938.

- Les limites des médias

Parlons maintenant des limites et des revers de cette propagande dans les médias.

Dans la presse, on observe de nombreux revers de cette propagande. En effet, le gouvernement ne peut pas influer sur le traitement final de l’image et l’usage qu’en fait le média. On peut donc voir par exemple la photographie de l’arrivée de la flamme olympique sans les militaires ou alors avec moins de drapeaux nazis.

Il y a aussi des montages et des collages d’images qui sont réalisés contre l’idéologie nazie comme le montage du journal Le Figaro où l’on voit un champion de pentathlon allemand avec un uniforme militaire pointant son arme vers un escrimeur français. Ce genre de montages montre alors que l’idéologie nazie est tout de même controversée et que le gouvernement ne peut pas tout contrôler.

Par rapport à l’audiovisuel, le film Olympia a connu un succès international, cependant les États-Unis ont fait preuve de réticence face à cette œuvre. Ils n’ont pas voulu le diffuser et ont boycotté tous les films de Leni Riefenstahl.

Cela nous montre que certains pays sont donc conscients de cette propagande et ne veulent pas la diffuser.

- La figure de Jesse Owens dans la mémoire moderne

Aujourd’hui, lorsque l’on pense à ces Jeux de Berlin, la figure qui nous vient en tête est Jesse Owens, l’athlète afro-américain ayant dominé ces Jeux avec ses quatre médailles d’or. Il serait devenu une figure de proue contre le nazisme, à tel point que, selon la croyance populaire, Hitler ne lui aurait pas serré la main. En réalité, ce dernier avait refusé de se plier au protocole olympique, qui réclamait que soient salués tous les athlètes victorieux et cela indépendamment de leur nationalité. Par conséquent, il ne félicita aucun participant, qu’il soit allemand ou non.

De plus, l’humiliation subie par l’Allemagne nazie est aussi à relativiser ; selon leur idéologie, le fait qu’un noir court plus vite qu’un blanc n’était que la confirmation des inégalités génétiques. C’est bien plus tard que la figure d’Owens sera récupérée et déformée pour devenir la légende que l’on connaît aujourd’hui.

Conclusion :

Pour développer sa propagande autour de ses Jeux Olympiques, le régime nazi a transformé Berlin et son stade en y intégrant des normes néo-classiques. Quant à la cérémonie d’ouverture, elle a permis au monde entier de découvrir la nouvelle puissance de l’Allemagne. Sur son propre terrain, le pays-hôte a brillé grâce aux Jeunesses hitlériennes mais a interdit à ses athlètes juifs de participer. Pour monter cela, Hitler a utilisé les médias et le cinéma avec Leni Riefenstahl. À noter que les performances remarquables de Jesse Owens n’ont à l’époque pas réellement porté préjudice à la propagande mais, au contraire, ont permis d’entretenir les stéréotypes.

Deux semaines avant les Jeux Olympiques, des Jeux Populaires auraient dû être organisés à Barcelone par le Front Populaire espagnol. Ils avaient pour but de s’opposer aux Jeux « fascistes » de Berlin mais ont été annulés à cause du coup d’État de Franco. Le symbole d’opposition au régime nazi qu’aurait pu représenter cette manifestation n’a donc jamais pu voir le jour.

Bibliographie indicative :

- ARNAUD, Pierre, «Sport et olympisme après la Première Guerre mondiale. Nouvelle donne géopolitique et enjeux de prestige», Relations internationales, nº 111, automne 2002, p. 347-363

- BROHM, Jean-Marie, 1936 : Les jeux olympiques à Berlin, Paris, André Versailles Éditeur, J. Bastier, “L’affaire Sirven devant la justice seigneuriale de Mazamet”, 1971

- GALAND, Benjamin, Le sport dans les régimes totalitaires européennes au XXe siècle : l’exemple du IIIe Reich, Paris, l’Harmattan, 2016

- PRIEUR, Jérôme, Berlin Les Jeux de 36, Les Billets de La Bibliothèque, 2017

- SIMARD-HOUDE, Mélodie, «Les Jeux Olympiques de Berlin vus par la photographie de presse», Belphégor, LPCM, juillet 2017, n°15

Etudiants :

- Bessé Thibault (L2)

- Bascou Gael (L2)

- Durand Swan (L1)

- Escalier Germain (L1)

- Galy–Thomas Antonin (L1)