Guerre sainte, expéditions militaires menées en Palestine par les occidentaux entre 1095 et 1291 avec pour objectif la reconquête de la ville de Jérusalem pour y assurer l’accès au pèlerinage.

Valorisation du patrimoine et Humanités numériques

La mise en valeur du patrimoine par les Licences d'Histoire d'Albi

Guerre sainte, expéditions militaires menées en Palestine par les occidentaux entre 1095 et 1291 avec pour objectif la reconquête de la ville de Jérusalem pour y assurer l’accès au pèlerinage.

Gaston Doumergue est un député radical de la circonscription de Nîmes (Gard). Il a plusieurs mandats à son actif. Il est un personnage important car il a réussi à être membre du gouvernement avec différents postes de ministre. Il finit même président de la République en 1924. Il est un personnage important de notre révolte des vignerons car il est le lien entre le peuple du Gard et l’État.

Castelnau, de son vrai nom de Curières de Castelnau, naît en 1851.

Sa famille, l’une des plus anciennes de France, puisqu’elle prouve sa filiation depuis 1264, a d’illustres ancêtres : dont deux ont participé à une croisade avec Saint-Louis et ramené en France une épine de la couronne du Christ. Les ancêtres de Castelnau embrassent plutôt des carrières militaires, puis optent pour des carrières administratives. Cependant, ils côtoient toujours la Cour et les grands du royaume de France.

Sa famille est ruinée par la Révolution : elle s’installe donc dans une modeste maison à Saint- Affrique, en Aveyron.

Édouard y naît, elle est toujours occupée par sa famille depuis la Révolution. Il a pour père Michel de Castelnau, un intellectuel, philosophe, qui a fréquenté les cercles littéraires de Paris dans sa jeunesse. Un érudit, en somme. Il est un temps maire de Saint-Affrique.

Sans surprise, sa famille est monarchiste et catholique traditionnelle, ce qui se ressent dans l’éducation du jeune Edouard. Celle-ci passe par ses oncles, les abbés Barthe, qui vivent dans la même maison que lui.

Globalement, Castelnau vit une enfance heureuse, comme il le raconte lui-même à un journaliste en 1924. Il suit sa scolarité au collège Saint-Gabriel dans sa ville natale, où il est un bon élève. Il excelle surtout dans les exercices physiques, entre les “jeux de ballons” et la gymnastique. C’est un enfant dynamique. Il est décrit par ses proches comme énergique et enthousiaste, hâbleur et sifflotant avec un physique trapu et de petite taille,

Il monte ensuite à Paris rejoindre son frère Clément et reçoit un enseignement à l’Ecole Sainte-Geneviève. À partir de là, en 1869, il prépare le concours d’entrée à l’Ecole militaire de Saint-Cyr. Au début, il a souhaité s’engager dans la marine, comme son ancêtre le chevalier de Saint-Côme au XVIIe siècle. Mais ses oncles s’y opposent, jugeant les voyages en mer immoraux.

Il intègre donc l’école militaire de Saint-Cyr en 1869, puis sert au moment de la guerre franco-prussienne de 1870.

C’est sa participation comme sous-lieutenant au conflit franco-prussien qui accélère son ascension.

Dès celle-ci achevée, il sert comme lieutenant puis capitaine dans divers régiments. (Le 31e et le 36e). En 1879, Castelnau intègre l’Ecole de Guerre, puis en 1893, il est affecté à l’état-major à Paris. Il reçoit alors ses premières distinctions et notamment la croix de la légion d’honneur en 1891. Mais, ne cachant pas ses origines aristocratiques et catholiques, sa carrière en pâtit.

Le général André, par exemple, tente de le licencier en 1900. Il n’atteint pas non plus le grade de maréchal après la guerre.

Il poursuit cependant, son ascension et est nommé au 37e régiment d’infanterie par le général Delanne, Le 25 mars 1906, il est promu général de brigade, en 1909, général de division, puis premier sous-chef d’État Major. On lui confie la conception du plan XVII en 1912/1913, qui sera important au moment de la guerre.

En 1912, il devient chef d’État-major puis est nommé au Conseil supérieur de la guerre peu avant la guerre. Il prend le commandement de la deuxième armée française, puis se trouve fortement impliqué dans le débat de la loi dite des Trois ans en 1913. Celle-ci allonge à trois ans la durée du service militaire.

Cette décision, qui intervient dans un contexte de fortes tensions internationales, est vivement critiquée par des personnalités importantes comme George Clémenceau.

Pourtant, à la veille de la Première Guerre mondiale, l’armée française a pris du retard sur l’armée allemande. Édouard de Castelnau, à travers cette loi, a tenté de préparer la France a la Grande Guerre.

Édouard de Castelnau démontre tout son génie militaire durant les premiers mois de la guerre, en réussissant à arrêter la IVe armée allemande.

La résistance de la 2e armée de Castelnau à Nancy du 5 au 11 septembre permet au front de tenir à l’Est de ce qu’on nomme aujourd’hui la bataille de la Marne. Après la victoire des forces alliées contre l’offensive allemande, Édouard de Castelnau et la 2e armée ont pour ordre de dépasser les positions allemandes pour l’Ouest durant l’épisode de la course à la mer. Mais il ne réussit pas à déborder les lignes allemandes qui réalisent le même mouvement stratégique, il n’arrive pas à créer un surnombre assez important en raison des problèmes logistiques qu’engendre une telle pirouette.

Durant la course à la mer, Édouard de Castelnau obtient quand même deux succès notoires mais d’ampleur assez restreinte. La bataille de Roye, en octobre 1914, est une bataille défensive remportée in extremis par la 2e armée. Quant à la bataille de Quesnoy-en-Santerre, Castelnau utilise de nouvelles doctrines alors jamais utilisées et très novatrices : un barrage roulant, qui suit les mouvements de l’infanterie, et le déplacement en formation très espacé. Malgré les réussites de sa stratégie, cette bataille n’est pas assez importante pour avoir un effet sur le front. Il a par la suite d’autres prérogatives.

Il reste considéré comme un stratège de guerre. Il est également militariste au sens où il considère que l’armée doit être prépondérante dans la société.

Édouard de Castelnau est proche de ses les soldats, présents dans les tranchées, dans les postes de secours et hôpitaux. Il accorde une grande importance au soin des soldats blessés mais aussi morts. Il s’estime responsable des pertes et pense que son premier devoir est de les limiter. Cette stratégie de proximité auprès des soldats sur les champs de batailles lui a permis d’être Général populaire et apprécié.

Cette popularité le suit jusqu’au Grand Quartier Général (GQG), puisque le 11 décembre 1915, il est nommé chef d’état-major général des armées françaises. Il intervient donc dans les décisions stratégiques. Il dirige le GAC (Groupe d’armée du centre).

la bataille de Verdun (du 21 février au 18 décembre 1916)

La place de Castelnau dans la victoire, contrairement à Joffre, est cruciale. Il est appelé : “le sauveur de Verdun oublié”.

Pendant la première partie de l’année 1915, le généralissime Joffre et celui qu’il considère comme son second opérationnel, le général Foch, entraînent les armées françaises dans une série d’offensives dont les gains sont négligeables au regard des pertes qu’elles engendrent.

Castelnau y est résolument opposé. Il propose de rechercher plutôt une victoire dans les Balkans où les alliés de l’Allemagne sont dans une position critique. Il prend les décisions capitales pour la victoire, celle de nommer le général Pétain au commandement et c’est lui enfin qui ordonne au mois de novembre 1916 la dernière offensive transformant cette longue bataille en une victoire française.

C’est pendant le début de l’après-guerre qu’éclate “l’affaire des bâtons » concernant Castelnau et sa nomination au titre de maréchal de France.

La sortie du Premier Conflit mondial s’accompagne de prestige pour l’État-major français sorti vainqueur. On voit, dès novembre 1918, la nomination de Ferdinand Foch et de Philippe Pétain en tant que maréchaux, Joffre étant déjà maréchal depuis 1916 tandis que Castelnau n’est pas promu. On attend alors sa possible nomination, ainsi que celle de plusieurs autres maréchaux en 1921. Sont nommés : Gallieni, Lyautey, Franchet d’Espèrey et Fayolle, mais toujours pas Castelnau.

Cette non accession à la dignité de Maréchal peut s’expliquer par la foi catholique affichée d’Édouard de Castelnau. Il fait face à l’anticléricalisme qui caractérise la IIIe République. La tendance est alors plutôt de favoriser les officiers dit « Républicains » plutôt que Catholiques. Et malgré une proposition de loi ayant pour but de la lui décerner, il n’obtient pas cette distinction et déclare lui-même ne pas se sentir affecté par cette affaire.

(Le nom « affaire des bâtons. » est une référence aux bâtons honorifiques donnés aux maréchaux.)

Dans la foulée de ces événements Castelnau se positionne en politique il est aussi élu président de la Commission de l’Armée française où il participe au remaniement de l’armée d’après-guerre.

Même si cette “affaire des bâtons” à un fort retentissement. Castelnau est élu en 1919 comme député de l’Aveyron en tant que candidat de la Fédération républicaine.

Mais c’est en 1925, un an après la fin de son mandat de député de l’Aveyron, qu’il fonde La FNC, la Fédération nationale Catholique. Une union de différents mouvements catholique et de nombreux diocèses.

Ce mouvement politique milite contre les principes de laïcité et pour un retour à la foi catholique et ses valeurs. Dans la foulée est aussi fondé son organe de presse France Catholique, un hebdomadaire encore existant aujourd’hui.

En 1924, il est président de la Ligue des Patriotes, une organisation notamment liée au boulangisme. Cependant il délègue dans les faits la présidence. Cette direction politique lui attire une forte opposition au sein du corps politique français, notamment de la mouvance Radicale-Socialiste.

Aux élections de 1928 et de 1932, la FNC tente, en vain, d’accroître son influence, mais sans le soutien de la Papauté qui ne voit pas d’un très bon œil ce parti catholique et lui préférant des organisations moins politiques. Finalement, la France des années 30 s’éloigne de plus en plus des idées du FNC en termes politiques.

Durant les années 1920 Édouard de Castelnau s’attaque régulièrement, dans la presse, à la politique française des réparations de guerre de l’Allemagne, qu’il considère comme laxiste. Mais c’est dans les années 1930 qu’il se montre le plus critique. Dans l’Écho de Paris, dont il est l’éditorialiste, il dénonce la politique étrangère française, en particulier sur la question allemande.

L’arrivée de la guerre et la défaite de la France en 1940 va être un coup terrible pour le FNC et Castelnau. Bien que loyal au Maréchal Pétain, il s’oppose à l’armistice et la collaboration. Il quitte Paris en Juin 1940 pour rejoindre le château de Lasserre en Haute-Garonne et critique le gouvernement ainsi que la compétence des officiers français. Il est alors censuré et quitte la présidence de la FNC en 1941 à 89 ans. Dès lors, il s’isole de la vie publique.

Alors âgé, il entre en contact avec des cellules de la résistance française et participe activement en tant que soutien à celle-ci en offrant un stock d’armes caché dans la cave de son château. Il accepte également le départ de deux de ses petits-fils et petits neveux combattre en Afrique du Nord aux côtés des alliés, les aidant à traverser le territoire. Cette participation à la résistance étant la dernière action militaire du général de Castelnau.

Bien que la Seconde Guerre mondiale soit victorieuse pour les Alliés, Édouard de Castelnau ne connaît pas son dénouement. Il s’éteint le 19 Mars 1944 à Montastruc- la Conseillère en Haute-Garonne.

Edouard de Castelnau reste aujourd’hui, un homme politique et militaire qui a définitivement marqué la IIIe république. Sa participation aux conflits marquants de la fin du XIXe et début du XXe siècle fait de lui une figure majeure indéniable du militarisme. Toutes ces luttes et ces actions menées le feront travailler avec des grandes personnalités politiques de l’époque tel que le général Joffre, Foch… Mais l’influence d’Edouard de Castelnau peut être contestée car limitée. Au cours de sa carrière, il a eu du mal à imposer ses idées, dues à sa religion catholique et ses origines aristocratiques. Cela a quelquefois été un obstacle à sa reconnaissance dans le milieu, et c’est pour cela qu’il n’a jamais pu accéder au grade de maréchal.

Étudiants :

Clara Gonzalez L2 Histoire / Ronan Lecoq L2 Histoire

Leo Bouscayrol L1 Histoire / Julien Fontana L1 Histoire / Samuel Castan L1 Histoire

Pour aller plus loin:

Les MOI ou Main d’Œuvre Immigrée est une organisation syndicale qui rassemble des

travailleurs immigrés. Elle est créée dans les années 1920, et on la retrouve dans des

évènements marquants du XX e siècle comme lors de la guerre civile espagnole où les MOI se placent aux côtés des républicains. Nous les retrouvons également dans la Résistance française. Cette organisation constitue une des sous-unités du mouvement communiste durant la Résistance française. La plupart des MOI viennent de l’Europe centrale ou de Pologne. Ils permettent au parti communiste de se doter de liaison internationale, par leur caractère multinational. Les MOI qui opèrent dans le Tarn sont réputés pour leur propagande antifasciste. En effet, la résistance et les moyens utilisés sont pacifistes et n’appellent pas à la violence.

Joseph Bonaparte (1768-1844) est le frère aîné de Napoléon. Très vite, il prend une place importante dans la sphère politique ainsi que dans l’ascension de son frère au pouvoir. Durant le premier Empire, Joseph est désigné tout d’abord roi d’Italie entre 1806 et 1808, puis roi d’Espagne de 1808 à 1813. Mais il manque cruellement de courage et de détermination et se voit contraint de quitter le trône en 1813 et de prendre la fuite.

La salle des pendus, n’est pas, comme son nom pourrait le laisser entendre, une salle pour personnes aux penchants suicidaires…

La salle des pendus est en fait la pièce dans laquelle les mineurs se rendaient en début de journée pour troquer leur tenue de ville avec une tenue de travail. Pour ce faire, ils suspendaient leurs vêtements à des crochets situés en hauteur, et ne les récupéraient qu’une fois leur journée de travail terminé.

“Moi, avec les barons de ma terre dont j’ai éprouvé la valeur, avec ma compagnie et mes intimes, avec les Toulousains, en qui j’ai toute confiance, et avec mon frère Bertrand, qui s’y est bien préparé, j’irai vous secourir avant que vous n’ayez guère eu à soutenir la lutte, de sorte qu’à la fin du combat l’honneur nous en restera.”

-Raimondet (futur Raymond VII) avant la bataille de Baziège en 1219.

Les comtes de Toulouse ont fait partie des grands féodaux du royaume de France qui ont marqué durablement l’Histoire de France, notamment la dynastie des Raimondins qui inscrivit son nom dans l’Histoire avec Raymond IV de Saint-Gilles, l’une des grandes figures de la première croisade. C’est cette dynastie qui fut au centre de la tourmente des croisades des albigeois. Mais avant ces événements les comtes ont connu une ascension semée d’embûches.

De la création du comté de Toulouse au VIIIe siècle jusqu’à son rattachement définitif au royaume de France au XIIIe siècle, le comté a traversé des périodes d’indépendance fluctuante, vis-à-vis du roi de France, au cours de ces cinq siècles d’existence. La volonté d’indépendance des comtes de Toulouse est due à de multiples causes endogènes et exogènes.

D’un comte bénéficiaire à un comte héréditaire (778 – 1094)

Le comté de Toulouse est créé par Charlemagne en 778 afin d’organiser le sud de l’Empire carolingien. En effet, les territoires ayant été conquis sous le règne de Pépin III, Charlemagne doit sécuriser le Midi de l’actuelle France. La création du comté s’accélère avec la bataille de Roncevaux en 778 qui se solde sur un massacre des forces carolingiennes. Ce dernier choque la cour impériale et Charlemagne crée le comté de Toulouse la même année. Corson est le premier des comtes de Toulouse. C’est un guerrier franc qui a reçu cette charge pour les services qu’il a rendus pendant la conquête de l’Aquitaine sous Pépin III. Le comte est donc nommé directement par l’empereur et doit rendre des comptes à ce dernier lors d’assemblées. Pour illustrer ce propos, on peut noter que Corson s’est fait révoquer par Charlemagne en 780 pour défaillance.

Portrait imaginaire de Charlemagne par Albrecht Düer en 1513.

Le comté possède une importance stratégique notable car cette entité politique protège aussi bien des Arabes que des invasions des Gascons. L’action du second comte de Toulouse : Guillaume de Gellone démontre le rôle du comté. Le comte repousse en 800 l’invasion d’Hicham Ie qui avait conquis Gérone en 793. Le quatrième comte : Bérenger de Toulouse maintient quant à lui l’ordre en Aquitaine perturbé par Loup III Centulle en 819. Depuis 781, l’Aquitaine est un royaume dirigé par un des fils de l’empereur comme Louis le Pieux. Les comtes de Toulouse ont pour mission de protéger l’Aquitaine et par extension les fils des empereurs qui s’exercent au pouvoir dans ce royaume. Les comtes de Toulouse peuvent aussi servir en tant que Missi Dominici comme Bérenger, le quatrième des comtes, qui contrôla le comté de Reims en 829.

Avec le capitulaire de Quierzy-sur-Oise en 877, les comtes de Toulouse, alors en guerre dynastique entre les Raimondins et les Guilhemides, bénéficient de l’hérédité du titre qui avait commencé sous Frédelon qui devient comte en 849 grâce à sa fidélité. En effet, Frédelon ouvre les portes de Toulouse à Charles II pendant la révolte de Pépin II. Cet événement mène à l’exécution de Bernard de Septimanie.

Du fait de la guerre civile qui opposa les fils de Louis le Pieux, à savoir Charles le Chauve, Lothaire 1er et Louis le Germanique, à cause du partage de l’Empire inégal de l’Empire entre les successeurs. Les aristocrates du monde franc ont gagné en autonomie et en puissance en échange de leur soutien dans la guerre, notamment en Francie Occidentale où ils sont de plus en plus mécontents. En effet, sous le règne des empereurs Charlemagne et Louis le Pieux, le soutien des seigneurs inféodés était récompensée par le don de terres et de richesses obtenues par les conquêtes réalisées par l’Empire, sauf à la suite de la guerre civile. Le manque de conquêtes résulte inévitablement en une pénurie de rémunération des seigneurs Francs en échange de leur fidélité et des concessions sont alors à faire. Sous le règne de Charles II, né le 13 juin 823, dit “le Chauve”, dernier fils de Louis le Pieux, Roi des Francs puis fait empereur d’Occident par le pape Jean VIII en 875, est remis en question par l’aristocratie impériale. L’empereur dépassé par le mécontentement de ses vassaux perd petit à petit du terrain sur le plan politique et subit des pressions constantes de ces derniers. À la fin de son règne en 877, l’empereur cède devant ses vassaux en promulguant alors le capitulaire de Quierzy-sur-Oise. Dans ce contexte, Frédelon, premier comte de Toulouse de la dynastie raimondine, devient comte après avoir repris Toulouse des mains de Bernard de Septimanie en 849, au nom de Charles le Chauve avec qui ils se sont alliés contre le roi Pépin II d’Aquitaine qu’ils trahissent. Frédelon en profite alors pour faire prendre de l’autonomie au comté. Cet acte assure ainsi la place de la dynastie dans la ville avec l’approbation royale, le roi ne pouvant pas leur refuser leurs initiatives de par l’importance stratégique du comté de Toulouse dans le royaume de Francie Occidentale. Charles II est donc contraint de maintenir leur entente envers le comte de Toulouse.

L’apogée des Raimondins (1094 – 1194)

Les comtes de Toulouse parviennent à mettre en place une stratégie matrimoniale efficace qui leur permet de consolider leur influence dans la région. La maison des Raimondins forge des alliances avec les comtes et vicomtes locaux, et y renforce son autorité. Raymond IV épouse la fille de Bertrand, marquis de Provence. La stratégie matrimoniale des comtes de Toulouse a aussi pour but de se concilier avec la papauté qui devient une grande alliée des comtes de Toulouse, et plus particulièrement lors de la première croisade contre le monde musulman de 1095-1099.

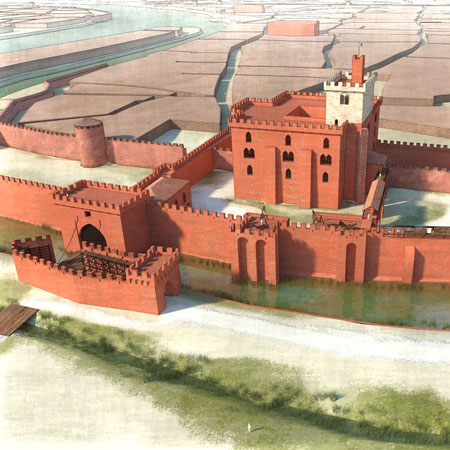

Les comtes de Toulouse entreprennent la construction ou l’entretien de tout un réseau castral, notamment aux abords de ses frontières ou à proximité de domaines de vassaux perturbateurs. Les comtes n’hésitent pas à réaménager les châteaux de leurs anciens rivaux une fois leurs domaines rattachés au comté, comme ceux des comtes de Mauguio ou des vicomtes de Nîmes. Le XIIe siècle voit naître une recrudescence de constructions de lieux de résidence et de palais dits palais-forteresse qui reflètent ainsi le caractère itinérant de la cour des comtes. Château-Narbonnais est le nom donné au château médiéval le plus prestigieux des comtes de Toulouse : un édifice imposant accompagné de tours et d’un donjon pouvant servir de prison.

Les désirs de conquêtes du comte de Toulouse, couplés avec les revendications du comte de Barcelone sur la même région, alimentent une rivalité grandissante entre les deux puissances méditerranéennes. Gilbert Ier de Gévaudan, comte de Provence, est assassiné en 1111 et meurt sans héritier. Sa femme, Gerberge de Provence, offre la main de sa fille aînée au comte de Barcelone, Raimond-Bérenger III, lui cède ainsi le comté de Provence. Alphonse Jourdain, fils de Raymond IV, revendique la succession de Gilbert Ier en sa qualité de comte de Saint-Gilles. Il affronte Raimond-Bérenger III. Après quelques succès initiaux, Alphonse se voit contraint de battre en retraite jusque dans la ville d’Orange où il est assiégé par les hommes de Raimond-Bérenger III. Le siège est inefficace, et le statu quo force les deux camps à s’entendre sur un partage de la Provence. En 1125, un traité fait d’Alphonse le nouveau seigneur des baronnies du nord de la rivière de la Durance. Tandis que Raimond-Bérenger III s’empare du comté de Provence au sud.

À la mort de Raimond-Bérenger III, une nouvelle guerre éclate. Raimond-Bérenger IV de Barcelone et Bérenger Raimond de Provence se disputent l’héritage de leur père. Alphonse s’allie avec Raimond de Baux, seigneur de Marignane, et un groupe important de seigneurs provençaux. Ce dernier prend le dessus sur son ennemi avec l’appui des flottes génoises et pisanes. Bérenger Raimond meurt lors d’une attaque sur Mauguio. Victorieux, Alphonse Jourdain repart à Tripoli en août 1147. Il y meurt un an plus tard. Désorganisés par le décès de leur grand allié, les révoltés provençaux sont durement réprimés par Raimond-Bérenger IV.

Raymond V, fils d’Alphonse Jourdain, hérite du comté de Toulouse en 1148. Quatre années plus tard, Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre et duc de Normandie, se marie avec Aliénor, fille du défunt duc Guillaume X d’Aquitaine. Il devient donc duc d’Aquitaine le 18 mai 1152. Le comté de Toulouse étant féodalement intégré au duché d’Aquitaine, Henri II déclare une guerre ducale à l’encontre de Raymond V. Il s’allie à Raimond-Bérenger IV et de nombreuses familles dont les Trencavel. Face à ce péril, Raymond V épouse Constance, sœur du roi de France Louis VII. Cette alliance matrimoniale empêche toute intervention du roi d’Angleterre en territoire français. De plus, Louis VII rappelle à Henri II ses obligations féodales dues à son titre de duc de Normandie. Henri II ne renonce pas à ses revendications mais ne trahit pas son roi.

Le déclin progressif de l’autorité des comtes de Toulouse (1194 – 1271)

Le comte de Toulouse Raymond VI met un terme définitif à la grande guerre méridionale en se réconciliant avec ses anciens ennemis par la voie diplomatique. Il passe d’abord un accord avec Richard Cœur de Lion qui accepte de lui rendre les territoires qu’il avait conquis en échange du mariage du comte avec sa sœur Jeanne d’Angleterre. Le comte arrive au bout de plusieurs rencontres avec le souverain Pierre II d’Aragon à apaiser les relations et même à signer une alliance défensive. Cet apaisement avec la maison de Barcelone est en partie possible car les enjeux autour du comté de Provence deviennent moins vitaux. Cette politique s’inscrit dans la dynamique de centralisation du pouvoir comtal amorcée depuis Raymond IV.

Mais cette prospérité prend fin lorsque l’Église accuse Raymond VI de laisser l’hérésie se propager. En 1203, il promet au légat du pape, Pierre de Castelnau, qu’il va se débarrasser des hérétiques du Midi. Cela ne convainc pas la papauté qui l’excommunie en 1207. Le meurtre du légat en 1208 n’arrange pas la situation puisque cela pousse le pape Innocent III à lancer un appel à la croisade le 10 mars 1208 : c’est le début de la croisade des albigeois. Le comte Raymond VI montre sa bonne volonté en faisant pénitence à Saint-Gilles en 1209. La même année le comte essaye de régler le conflit diplomatiquement en se rendant à la cour du roi de France et à Rome pour plaider sa cause, sans succès. Pendant ce temps, Simon de Montfort s’empare de Carcassonne et des autres domaines de la famille Trencavel. Raymond VI se résout alors à prendre les armes pour lutter face aux croisés. Il parvient à les repousser ainsi qu’à reconquérir une partie de l’Albigeois mais est défait devant Castelnaudary. La croisade prend un tournant décisif pour le comte pendant la bataille de Muret le 12 septembre 1213, lorsque son allié le roi d’Aragon y trouve la mort. Vaincu, Raymond VI laisse le chef croisé entrer dans Toulouse.

Raymond VI se retire alors en Aragon tandis que son vainqueur se proclame comte de Toulouse. Mais la partie n’est pas encore finie pour les Raimondins; en effet, l’héritier de Raymond VI, Raimondet, futur Raymond VII, est toujours dans le Midi et la famille comtale possède encore des soutiens comme la ville d’Avignon et plusieurs vassaux de Provence. Raimondet s’empare d’abord de la ville de Beaucaire en 1216, Simon de Montfort tente de là lui reprendre mais en vain. Une révolte éclate alors dans Toulouse qui empêche Simon de Montfort de regagner la ville. Pire, elle ouvre ses portes à Raymond VI le 13 septembre 1217. Toulouse accueille celui qu’elle considère comme son comte légitime, en exil depuis trois ans. Simon de Montfort tente de reprendre la ville lors d’un siège. Ce dernier prend fin le 25 juin 1218 date à laquelle Simon de Montfort meurt sous les murailles de la ville.

Après un conflit sanglant, Amaury de Montfort, nouveau meneur de la croisade après la mort de son père, quitte le Languedoc et lègue ses droits sur le Midi au roi de France. Raymond VII, dans la continuité de son père, envoie un ambassadeur auprès du pape Honorius III qui parvient à convaincre le souverain pontif de cesser la croisade. La réconciliation avec l’Église s’officialise lors du Concile de Montpellier en 1224. Raymond VII prend pour engagement de lutter contre l’hérésie cathare dans sa région.

Mais en 1225, l’Eglise considère les efforts du comte comme insuffisants. Il est excommunié par le pape qui relance la croisade. Le roi Louis VIII part lui-même en croisade. Raymond VII n’a désormais plus aucun soutien de ses alliés, qui lui préfèrent la fidélité de leur roi plutôt que de leur pair. Poussé par des habitants lassés de tant d’années de guerre, Raymond VII est contraint de capituler en 1229. Alphonse de Poitiers, prince de sang royal, épouse la fille de Raymond VII, Jeanne. C’est ainsi que le titre de comte de Toulouse se rattache au Royaume de France suite à la mort de la dernière raimondine, après près de quatre siècles d’existence.

Henri Darbas L2; Pierre Quinet L2; Alexandre Garcia L1; Ronan Lecoq L1