Rémy Cazals, 2021

Je pense que les œuvres les plus intéressantes sont celles des non-familiers des maisons d’édition. Toutefois la littérature de témoignage doit être abordée dans ses divers aspects. Dans cette partie, on commencera par les mémoires des chefs militaires et des hommes politiques importants de 1914-1918 et de ceux qui allaient le devenir par la suite. On évoquera les cas des romanciers célèbres Barbusse et Duhamel, les écrivains britanniques, l’Allemand Remarque et le Hongrois Latzko, les Italiens Lussu et Gadda. Puis, en France, il sera question des notables profitant du marché éditorial favorable, et de la figure très particulière de Maurice Barrès. Pour terminer seront présentés les meilleurs témoins à la date de 1929 d’après Jean Norton Cru.

1. Dirigeants politiques et militaires

L’idée admise est que ceux qui ont exercé une charge importante pendant la guerre ont cherché ensuite à justifier leurs décisions qui ont eu des conséquences graves. Dans son témoignage personnel déjà cité, Gabriel Chevallier le remarque : « Tu sais bien que les chefs font une carrière, une partie de poker. Ils jouent leur réputation. La belle affaire ! Gagnants, ils sont immortels. Perdants, ils se retirent avec de bonnes rentes et passent le reste de leur vie à se justifier dans leurs mémoires. » On connait aussi les rivalités des chefs entre eux, et on s’attend à des règlements de comptes par l’écriture. Les cas examinés ici confirment ces deux attitudes.

Généraux

Un des rares généraux marqués à gauche, Sarrail, que Joffre a voulu marginaliser en l’envoyant commander à Salonique une trop faible troupe, s’est défendu en publiant en 1920 chez Flammarion son témoignage sous le titre Mon commandement en Orient (1916-1918). Il y justifie sa stratégie dans des conditions rendues très difficiles par la mésentente des Alliés, la duplicité du gouvernement grec, et surtout les ordres contradictoires venant du Grand Quartier Général en France. Un seul exemple de l’opinion exprimée par Sarrail sur le GQG, page 188 : « Travailler à faux dans un bureau, sur des idées générales préconçues, ne pouvait qu’entraîner fautes sur fautes ; le GQG n’y manquait pas. » Les pièces justificatives en annexe occupent 120 pages sur un total de 424. Le livre du général Sarrail a eu un bon succès. Mon exemplaire figure dans le vingtième mille.

Plus nettement marqué à gauche (ancien chef de cabinet du général André lors de l’affaire des fiches et auteur d’articles dans L’Humanité), le général Percin dut consacrer un livre entier paru chez Grasset en 1920 à prouver qu’il n’avait pas de responsabilité dans l’abandon de Lille en août 1914. Il faut dire qu’il ne s’était pas fait que des amis en publiant chez Albin Michel 1914, les erreurs du haut commandement et Le massacre de notre infanterie 1914-1918 qui estime à 75 000 le nombre de poilus tués par les canons français à cause du manque de coordination entre l’artillerie et l’infanterie. Ce dernier livre est dédié à la mémoire du lieutenant-colonel Bourguet, lui-même militant de la coopération entre les armes, un témoin présenté dans une précédente rubrique.

Plus tard, en 1932, également chez Albin Michel et seize ans après la mort du maréchal, son fils et son collaborateur P.-B. Gheusi ont publié Les Carnets de Gallieni. Il s’agissait de répondre aux détracteurs de l’homme qui avait joué un rôle décisif dans la victoire de la Marne en 1914. Dans sa présentation, Gheusi s’en prend aux légendes « bassement injustes et mesquines » dont on a tenté « d’obscurcir sa gloire ». Ces « racontars dont on voulait le diminuer devant l’avenir » ont atteint un tel point qu’il n’est plus possible de garder le silence et qu’il faut publier les carnets que Gallieni avait gardés secrets. « Le dédain ne suffit plus à répondre aux légendes ourdies par des chefs, militaires ou civils, bénéficiaires d’un respect symbolique, qu’il eût été sacrilège de ruiner de leur vivant. La disparition des plus en vue nous permet enfin d’ouvrir impartialement des archives de preuves sans répliques à la Vérité. » Le maréchal Joffre est mort en 1931. Les Carnets de Gallieni critiquent vertement l’action (ou l’inaction) du général en chef, ses erreurs et la recherche de boucs émissaires quand ça tourne mal. Joffre, son GQG et la théorie de l’offensive à outrance sont responsables de l’entrée des Allemands sur le territoire français, de la nomination de chefs complaisants, de l’inorganisation de la défense de Verdun. Joffre « dut à la nécessité de ne pas démoraliser nos alliés d’être sauvé d’une destitution cent fois méritée. »

Dans l’autre camp, on connait la justification du général en chef Falkenhayn pour l’offensive de février 1916 sur Verdun : il voulait saigner à blanc l’armée française. Mais les historiens allemands, parmi lesquels Gerd Krumeich, ont montré, documents à l’appui, qu’il ne s’agissait là que d’une tentative de justification a posteriori après l’échec face à une défense pourtant mal organisée au début. Les ennemis de Falkenhayn, Hindenburg et Ludendorff, ont profité de son échec pour prendre sa place. Au cœur de ces rivalités pour la direction des armées, un paragraphe de Ludendorff exprime son mépris pour ceux qui se trouvaient hiérarchiquement au-dessus de lui : l’empereur, le premier ministre, le commandant en chef Hindenburg. À propos de ce dernier, Ludendorff écrit qu’on le lui a « adjoint », lui-même Ludendorff étant le véritable « cerveau responsable des opérations ». Ce passage est tiré du livre écrit par le complice d’Adolf Hitler lors du putsch de Munich en 1923. Titre : La guerre totale, mais ne nous contentons pas de tirer des conclusions hâtives du seul titre de ce livre qui cherche à montrer, en fait, que l’Allemagne n’a pas su mener une guerre totale en 1914-18.

En 2006, chez L’Harmattan, le petit-fils du général français Guillaumat a publié la Correspondance de guerre de celui-ci, adressée à son épouse à Toulouse. Le général ne semble pas à l’abri des bobards. Le 1er février 1915, il décrit les atrocités allemandes : « On a trouvé des familles, le père les yeux crevés, la mère les seins coupés, leur fille de 6 ans les poignets hachés. » Oui, les atrocités allemandes ont existé, mais pas celles-là. La principale critique de Guillaumat porte sur Joffre, son entourage et ses méthodes coûteuses en vies humaines (21 février 1916), sur « ce que nous avons eu à souffrir de cette camarilla odieuse, bête et méchante » (9 janvier 1917), « une bande de galopins que toute l’armée maudit sous le nom de Jeunes Turcs » (1er mai 1917). Mais les autres ? Les conceptions de Mangin et Nivelle « touchent à la folie pure » (même date) ; Foch est un « génie désorganisateur » et Fayolle « une vieille baderne » (18 mai). Ami de Pétain, il se met à le critiquer dès le début de 1917. Quant aux politiques, le ministre Painlevé est un « hanneton mathématique », expression peu claire mais clairement péjorative (15 novembre 1917). Lors d’une visite de Poincaré à son QG, le 27 juin 1915, le général Guillaumat avait souligné son inintelligence, son manque de cœur, et jugé ridicule sa « tenue de chauffeur d’automobile ».

Politiques

Alors, Poincaré. Les 10 volumes de ses mémoires (Au service de la France) qui couvrent la période 1912-1918 sont une œuvre de justification de sa politique comme président du Conseil des ministres, puis président de la République. Jules Isaac avait pris en 1935 un sujet de thèse en Sorbonne qui allait montrer que Poincaré avait une part de responsabilité dans le déclenchement de la guerre de 1914 parce qu’il avait donné un caractère plus offensif à l’alliance franco-russe. Or le doyen de la faculté a refusé « par raison de convenance » que le nom de Poincaré apparaisse dans le libellé de la future thèse. Jules Isaac a réagi à cette résurgence de la censure : « Cette première atteinte à la liberté du travail en entrainera logiquement d’autres qui seraient plus graves. C’est pourquoi, désireux d’éviter de nouveaux incidents et de travailler en toute indépendance, je préfère renoncer dès maintenant au projet que j’avais formé de présenter une thèse en Sorbonne. » Déboulonner les statues de Joffre ou de Poincaré n’était pas tâche facile.

Voici le livre de 1923 de Paul Painlevé, Comment j’ai nommé Foch et Pétain, aux éditions Félix Alcan. Sur la couverture, le nom de l’auteur est suivi de l’intitulé de ses fonctions qui lui font comme un devoir d’apporter son témoignage : « Ancien ministre de la guerre, Ancien président du Conseil ». Le titre du livre est valorisant (« j’ai nommé ») et il affirme la supériorité du pouvoir civil sur les chefs militaires aussi célèbres soient-ils. Les premiers chapitres décrivent la période critique de la fin de 1916 et du début de 1917 : crise du haut commandement ; échec de l’offensive Nivelle ; mutineries dans l’armée. C’est alors qu’il est porté au pouvoir. Painlevé justifie sa politique et met en valeur ses décisions fondamentales, d’avoir nommé Pétain général en chef de l’armée française, et choisi Foch comme futur généralissime des armées alliées. Dans ce livre aussi, les pièces placées en annexe occupent une large place car Painlevé a eu besoin d’organiser une défense argumentée contre ses adversaires politiques et militaires, en particulier ceux qui ont cherché à mettre en cause le pouvoir civil pour effacer les erreurs des généraux Nivelle et Mangin.

La France n’avait pas le monopole de ces luttes internes. On doit à l’historien Dorin Stanescu des notices sur des témoins roumains, en particulier sur le politicien Constantin Argetoianu et sur le général Alexandre Averescu. Dans ses mémoires, ce dernier se livre à de véritables cours de stratégie militaire qui justifient ses décisions et mettent en avant ses capacités de commandement. Le général Averescu et son armée sont présentés comme de véritables « pompiers » du front roumain, toujours appelés là où la situation était désespérée. Par opposition, ce général fait rarement l’éloge des autres généraux et des politiciens qu’il considère comme responsables des échecs de la campagne de 1916 et du sabotage de ses propres initiatives militaires. Très populaire, il voulut jouer un rôle politique et il occupa brièvement le poste de président du Conseil des ministres au début de 1918.

« Le meilleur portrait de ses faiblesses », écrit Dorin Stanescu, a été réalisé par son mémorialiste et collaborateur Constantin Argetoianu. Celui-ci, issu d’une famille aristocratique, politicien, a écrit ses mémoires sur la longue période de 1888 à 1944 en 25 volumes. Pour les années de la Première Guerre mondiale, il a souligné les tares et la corruption des élites dirigeantes. Sur le général Averescu, il écrivait : « Sa complexité était plus apparence que réalité. Averescu n’avait que deux passions dans le monde : les femmes et les galons. Pas la femme, mais les femmes ; pas l’ambition de grandes réalisations, mais les galons. Pour satisfaire ces deux passions, au service desquelles il plaçait une intelligence, une ruse et une force de volonté incontestables, il était capable de tout sacrifier, même les croyances qu’il avait, et d’atteindre la cible du jour en prenant n’importe quel chemin. L’homme le plus populaire de son pays en Europe n’a jamais eu une pensée à construire, il a seulement poursuivi le poste de Premier ministre ! »

Dorin Stanescu nous a également donné une notice sur le témoignage écrit et publié de la reine Marie de Roumanie.

Ouvrages utilisés :

– Antoine Prost & Gerd Krumeich, Verdun 1916, Paris, Tallandier, 2015.

– André Kaspi, Jules Isaac ou la passion de la vérité, Paris, Plon, 2002.

Sources :

– Dans Témoins, notice Bourguet.

– Dans 500 témoins, notices Chevallier, Gallieni, Guillaumat.

– Sur le site du CRID, notices Averescu, Argetoianu, reine Marie de Roumanie.

2. Futurs « grands »

De très grands personnages de l’histoire du XXe siècle ont fait la guerre de 1914-1918 dans une position subalterne et ont écrit un témoignage qui a été analysé dans 500 témoins (Charles de Gaulle par Philippe Foro), et sur le site du CRID (Adolf Hitler d’après le livre de Thomas Weber, et Benito Mussolini). En 14-18, de Gaulle n’était que lieutenant puis capitaine ; Mussolini soldat puis caporal puis sergent ; Hitler soldat de première classe (le Gefreiter est au-dessous du caporal). Les trois hommes ont été blessés. Pour chacun l’historien dispose de textes faisant office de témoignage ; il dispose aussi de son esprit critique pour les examiner.

Adolf Hitler

Dans son livre fondamental, La Première Guerre d’Hitler, Thomas Weber a exploité une riche documentation en grande partie inédite qui montre la fabrication d’un personnage. Le texte de Mein Kampf a été construit en fonction des idées d’Hitler en 1923-24 et de l’utilité politique de se présenter comme combattant des tranchées, forgé par son expérience de guerre et la camaraderie du front au sein de son régiment. Les citations de Mein Kampf ne manquent pas, par exemple : « Alors que dans les premiers temps je montais à l’assaut avec des hourras et des rires, j’étais désormais calme et résolu. Et cet état d’esprit perdura. Si le sort en venait à m’imposer l’épreuve suprême, ni mes nerfs ni ma raison ne cèderaient. » Cette version a été ensuite relayée par la propagande nazie qui a révisé l’histoire du régiment List pour l’accorder au texte du Führer ; des « témoins » ont été choisis pour défendre la version Hitler dans des procès contre ceux qui tentaient d’apporter des informations divergentes. Après la prise du pouvoir, les nazis firent disparaître des témoignages et des témoins gênants et exagérèrent encore la légende des états de service exceptionnels et des risques affrontés par leur chef. Un article du Völkischer Beobachter du 14 août 1934, par exemple, consacré au « soldat de première ligne Hitler », exalte la camaraderie des tranchées qui a « engendré l’aspiration à un socialisme allemand » et affirme que « le sang et la mort sacrificielle de nos camarades sont apparus comme la preuve de la sainteté de nos convictions ». Sans aller jusqu’à ces outrances, la plupart des historiens ont accepté l’idée que l’expérience de guerre dans le régiment List avait engendré Hitler. Or Hitler n’était pas un soldat des tranchées, mais une estafette et à ce titre installé près du QG du régiment. Exemple de falsification : dans Mein Kampf, il raconte que, blessé en octobre 1916, il avait « eu la chance de pouvoir regagner nos lignes », ce qui laisse entendre qu’il était aux premiers rangs dans un assaut ; en fait il se trouvait dans un village à deux kilomètres du front.

Thomas Weber prouve que ce n’est ni la guerre de 14-18, ni la camaraderie au sein du régiment qui ont produit le Führer. Pour le démontrer, il a accompli un énorme travail de recherche documentaire dans de multiples dépôts d’archives, en particulier en Bavière, tandis que de nombreux fonds privés lui ont été ouverts. Weber peut conclure : « Une fois assemblées, élément après élément, toutes les données subsistantes, a émergé une image nette : celle d’un homme [Hitler] tenu à distance par la grande majorité des soldats de première ligne et considéré par eux comme « un cochon de l’arrière » (Etappenschweine), celle d’un personnage encore plongé dans la confusion idéologique, en 1918, au moment où la guerre s’achevait. Le régiment List figuré comme un groupe solidaire dont Hitler aurait été le héros est une œuvre de la propagande nazie sans aucun fondement. La Première Guerre mondiale n’a pas « fait » Hitler. Le constat vaut aussi pour les hommes de son régiment. Dans leur majorité, ils n’ont pas suivi la pente d’une brutalisation et d’une radicalisation politique. De retour dans leur ville, leur village, leur hameau, ils ont renoué avec les attaches politiques et la vision du monde qui étaient les leurs avant la guerre. »

Certes, Hitler est resté dans un régiment du front d’août 1914 à novembre 1918, en tenant compte, évidemment, des périodes de permissions, de soins, de stage. Mais, lors du baptême du feu du régiment List, lorsque celui-ci connaît de lourdes pertes, Hitler sert dans une compagnie peu éprouvée. Dès le 9 novembre 1914, il devient estafette de régiment, vivant à proximité du QG, en arrière, chargé de porter des messages aux commandants de bataillons sans avoir à se rendre en première ligne. « La réalité de la vie dans les tranchées comme la camaraderie du front lui étaient étrangères », écrit Weber. Plus tard, le régiment échappe à Verdun, et Hitler lui-même aux journées les plus dures de la Somme puisque, le 5 octobre 1916, il est blessé à la cuisse par l’éclat d’un obus qui est tombé sur l’abri des estafettes qui n’est pas en première ligne. Au tournant de la guerre en 1918, il se trouve en stage du 21 août au 27 septembre, puis il est atteint par les gaz, le 14 octobre, ce qui justifie son évacuation. Mais, des témoignages et des rapports médicaux, Thomas Weber conclut à une cécité psychosomatique. Hitler avait craqué et fut soigné pour symptômes hystériques.

Refusant toute promotion qui aurait pu le rapprocher des tranchées, il « tenait à ne pas quitter la relative sécurité que lui procurait son affectation au quartier général ». Celui-ci constituait également pour lui « une famille de substitution ». L’attribution de la Croix de fer de 2e classe tenait aux relations entretenues avec les officiers du QG devant lesquels, d’après les témoins fiables, Hitler se montrait d’une déférence ostensible. Plus rare pour un soldat du rang, la Croix de fer de première classe reflétait « moins son courage que sa situation particulière et la longévité de son service au quartier général du régiment ». Il est utile de remarquer que l’intervention décisive pour la lui faire obtenir fut celle d’un officier juif, ce qui laisse entendre qu’Hitler ne se répandait pas alors en propos antisémites, et qui permet de comprendre que l’auteur de Mein Kampf ne se soit pas étendu sur ce fait.

Les archives bavaroises et les récits des témoins fiables montrent le vrai régiment de List très différent de sa représentation par Hitler et les nazis. D’abord il ne s’agit pas d’un régiment de volontaires ; ceux-ci ne furent qu’une minorité. Ensuite, le régiment était mal considéré, mal équipé, mal entraîné. Un aumônier remarquait dès décembre 1914 que « tout le monde » souhaitait la paix. Le refuge dans la religion, important au début, évolua : d’une part, on ne comprenait pas que Dieu ait voulu ces horreurs ; d’autre part on ne supportait pas que les aumôniers fassent de la propagande patriotique. En période chaude, les automutilations, les refus d’obéissance et les désertions se multipliaient, ces dernières ayant la complicité des autres soldats. Vis à vis de l’ennemi, principalement britannique, alternaient les actes de brutalité et de générosité. Le régiment de List participa à la trêve de Noël 1914 ; il pratiqua, lorsque c’était possible, le « vivre et laisser vivre ». Même si l’égoïsme l’emportait souvent sur la camaraderie, il n’y avait pas d’hostilité entre communautés religieuses, catholiques, protestants, juifs. Il y avait plutôt des sentiments antiprussiens qu’Hitler ne pouvait pas connaître puisqu’il ne fréquentait guère les premières lignes. Enfin, après 1918, la grande majorité des hommes du régiment d’Hitler n’eurent pas d’engagement extrémiste. Comme l’avait montré Benjamin Ziemann de façon plus générale, ils aspiraient à la paix et à vivre tranquillement de leur travail dans leur famille. Peu d’entre eux adhérèrent au parti nazi. Non, le régiment de List pendant la Première Guerre mondiale n’a pas été le creuset de l’hitlérisme.

Benito Mussolini

Dans sa biographie du Duce, Pierre Milza donne cette information : « Selon sa fille Edda qui en fera la révélation en 1950, il [son père] aurait tenu un journal intime, non destiné à la publication et par conséquent non soumis à la censure, que la comtesse Ciano remit au docteur Ramiola avant de se réfugier en Suisse et qui disparut après l’arrestation de celui-ci. ». On doit donc se contenter de Mon Journal de guerre, dont les pages ont d’abord paru en feuilleton dans Il Popolo d’Italia, puis ont été réunies dans le premier volume des œuvres du Duce, traduit en français chez Flammarion dès 1923. Le texte est clairement travaillé pour servir à une propagande patriotique et personnelle.

La partie la plus fiable concerne la dureté de la guerre dans les Alpes. « Quelle autre armée tiendrait dans une guerre comme la nôtre ? » demande Mussolini qui fait dans ce texte très peu de remarques négatives sur l’organisation militaire et les chefs. Au contraire il signale à plusieurs reprises des contacts familiers entre gradés et simples soldats ; il insiste sur le bon moral des troupes italiennes. Juste avant de mourir, les bersagliers prennent le temps de crier « Vive l’Italie ! » et Mussolini lui-même termine ses pages sur la guerre par la victoire et la phrase : « Qu’un cri immense s’élève des places et des rues, des Alpes à la Sicile : Vive, Vive, Vive l’Italie ! »

En lisant ce journal de guerre, j’ai été frappé par le très grand nombre de noms de soldats italiens cités. Comme s’il s’agissait de faire appel à des témoins. Si Mussolini peut évoquer Tommei, Failla, Pinna, Petrella, Barnini, Simoni, Parisi, di Pasquale, Bottero, Pecere, Bocconi, Strada, Corradini, Bascialla et des dizaines d’autres, c’est comme s’ils témoignaient de sa présence dans les tranchées. Je remarque aussi que Mussolini mentionne la ville ou la province de presque tous ces soldats, une façon de montrer l’engagement des Italiens de toute origine géographique, y compris ceux revenus d’Amérique pour défendre la Mère-Patrie.

Tous les historiens ont montré l’évolution remarquable de l’antimilitariste ayant manifesté violemment contre la guerre de Libye puis ayant poussé à l’intervention dans la guerre européenne en 1915. Et l’antimonarchiste s’est présenté au roi, après la marche sur Rome (lui-même étant venu de Milan en train à l’appel de Victor-Emmanuel) en prononçant la phrase : « Maestà, vi porto l’Italia di Vittorio Veneto. Majesté, je vous apporte l’Italie de Vittorio Veneto. » Le régime fasciste s’est présenté comme l’héritier unique de l’expérience de guerre, en particulier dans l’enseignement, comme l’a montré la communication de Stéfanie Prezioso au colloque de Sorèze, Enseigner la Grande Guerre.

Charles de Gaulle

Le jeune officier français a tenu un carnet de bord et a correspondu avec ses parents. Le 5 août 1914, il note : « Adieu mon appartement, mes livres, mes objets familiers. Comme la vie paraît plus intense, comme les moindres choses ont du relief quand peut-être tout va cesser. » Entré en Belgique le 13 août, il décrit l’accueil enthousiaste de la population. Le surlendemain, c’est l’épreuve du feu qu’il appréhendait parce qu’il ne savait pas comment il se comporterait : « Deux secondes d’émotion physique : gorge serrée. Et puis c’est tout. Je dois même dire qu’une grosse satisfaction s’empare de moi. Enfin ! On va les voir ? » Mais il livre aussi une constatation plus générale : « En un clin d’œil il apparaît que toute la vertu du monde ne prévaut point contre le feu. » Quelques jours après, il témoigne de sa première blessure : « Je reçois au genou comme un coup de fouet. » Dans le courrier adressé à ses parents, il lui arrive d’exercer son esprit critique sur ce qu’on n’appelle pas encore le bourrage de crâne, sur les prétendues victoires des Russes, sur les millions d’hommes « que l’Angleterre met soi-disant sous les armes », sur la famine imminente en Allemagne. Il décrit les conditions de vie dans les tranchées, la mer de boue (lettre à sa mère du 11 janvier 1915). Dans une tranchée de l’Aisne, il ironise sur les artilleurs : « Quand il fait beau et que tout est calme, l’artilleur vient parfois en première ligne. Il a dans ces circonstances l’air d’une belle dame qui va voir les pauvres. » De Gaulle se livre à une dure critique des attaques stériles de 1915 : « Les fantassins qui y ont pris part et qui y ont survécu se rappellent avec tristesse et amertume ces terrains d’attaque lamentables où chaque jour de nouveaux cadavres s’entassaient dans la boue immonde ; ces ordres d’assaut coûte que coûte donnés par téléphone par un commandement si lointain, après des préparations d’artillerie dérisoires et peu ou point réglées ; ces assauts sans illusion exécutés contre des réseaux de fils de fer intacts et profonds où les meilleurs officiers et les meilleurs soldats allaient se prendre et se faire tuer comme des mouches dans des toiles d’araignée. » Louis Barthas aurait pu écrire ce texte.

Au début de l’offensive sur Verdun, de Gaulle exprime sa conviction de l’échec des Allemands. Il a également raconté sa blessure, sa capture et certaines de ses activités à Ingolstadt entre ses tentatives d’évasion. Par exemple, dans sa lettre du 15 juillet 1916 à son père : « L’interdiction de sortir me détermine à travailler mon allemand et à relire la plume à la main l’Histoire grecque et l’Histoire romaine. » Philippe Foro a souligné l’humour de la formulation.

D’après tous les documents formant témoignage, réunis dans le tome 1 de ses Lettres, Notes et Carnets (Plon, 1980), son patriotisme ne subit pas d’éclipse, mais il a exprimé son dégoût du système parlementaire, par exemple dans un courrier du 23 décembre 1915 : « Le Parlement devient de plus en plus odieux et bête. Les ministres ont littéralement toutes leurs journées prises par les séances de la Chambre, du Sénat, ou de leurs commissions, la préparation des réponses qu’ils vont avoir à faire, la lecture des requêtes ou des injonctions les plus saugrenues du premier marchand de vins venu que la politique a changé en député. Ils ne pourraient absolument pas, même s’ils le voulaient, trouver le temps d’administrer leur département, ou l’autorité voulue pour galvaniser leurs subordonnés. Nous serons vainqueurs, dès que nous aurons balayé cette racaille, et il n’y a pas un Français qui n’en hurlerait de joie, les combattants en particulier. Du reste l’idée est en marche, et je serais fort surpris que ce régime survive à la guerre. » Finalement le régime était plus solide qu’il ne le pensait.

Dans d’autres ouvrages, de Gaulle a évoqué la Première Guerre mondiale et ses conséquences, toujours dans une vision générale et non personnelle. Cependant, pour écrire La discorde chez l’ennemi, livre rédigé pendant l’été 1923, il a pu utiliser les souvenirs de son séjour forcé en Allemagne. Un passage du livre évoque les chefs militaires présentés dans une rubrique précédente : de Gaulle pense que la défaite allemande s’explique par la domination absolue du duo Hindenburg-Ludendorff sur le pouvoir exécutif. Autre leçon de cette étude gaullienne sur la Grande Guerre relevée par Philippe Foro : l’art militaire n’est pas une doctrine préétablie. « À la guerre, à part quelques principes essentiels, il n’y a pas de système universel, mais seulement des circonstances et des personnalités. »

Ouvrages utilisés :

– Thomas Weber, La Première Guerre d’Hitler, Paris, Perrin, 2012.

– Benjamin Ziemann, Front und Heimat : Ländliche Kriegsfabrungen im südlicher Bayern 1914-1923, Essen, Klartext Verlag, 1997 (en anglais : War Experiences in rural Germany 1914-1923, Oxford, Berg, 2007).

– Rainer Bendick, « Les répercussions actuelles de l’enseignement de la Première Guerre mondiale en Allemagne de 1900 à 1945 », et Stéfanie Prezioso, « Aux sources de la « nation italienne » ? Enseigner la Grande Guerre dans l’Italie fasciste », dans Enseigner la Grande Guerre, sous la dir. de Rémy Cazals & Caroline Barrera, Éditions midi-pyrénéennes, 2018.

– Pierre Milza, Mussolini, Paris, Fayard, 1999.

– Jean Lacouture, De Gaulle, 1. Le rebelle, Paris, Seuil, 1984.

Sources :

– Dans 500 témoins, notice De Gaulle.

– Sur le site du CRID, notices Hitler, Mussolini.

3. Des prix Goncourt

De 1914 à 1918, la littérature de guerre a trusté les cinq prix Goncourt. Jean Norton Cru les a retenus dans son corpus et les a jugés en tant que témoignages. Trois d’entre eux figurent en 5e catégorie sur 6 ; Barbusse et Duhamel en 4e.

Trois romans à faible valeur documentaire

Le prix Goncourt 1914 n’a pas été attribué cette année-là mais avec deux ans de retard à Adrien Bertrand pour L’appel du sol. JNC l’exécute : « Ceux qui ont fait la guerre dans l’infanterie savent bien (et les autres, les civils mêmes, doivent bien s’en douter) qu’un maréchal des logis [de cavalerie], débarqué au front le 20 août, blessé vers le 15 septembre [1914], n’est pas à même d’écrire un roman qui donne une image tant soit peu fidèle de la guerre des fantassins. Pourquoi sortir de son rôle ? »

Le Gaspard de René Benjamin a eu un énorme succès mais, dit JNC, le Goncourt 1915 est un recueil de « calembredaines ». Il ajoute : « Quant à son talent d’observer les faits, les faits de guerre, on peut le caractériser de deux façons : ou bien Benjamin a vu le front et n’a aucun talent d’observation, ou bien il a ce talent, mais n’a rien vu du front. Dans un cas comme dans l’autre la valeur documentaire du livre est nulle. »

Pour mieux décrire la « vérité » de la guerre, Henry Malherbe (Goncourt 1917) se félicite d’avoir jeté son carnet de notes. Quelle aberration ! Son séjour sur le front a été bref. Les erreurs et les clichés fourmillent dans son livre La flamme au poing, ce qui a dû séduire le jury d’intellectuels bourgeois n’ayant pas connu le feu.

Le Feu, témoignage ou roman ?

Henri Barbusse était déjà avant 1914 un écrivain reconnu, un auteur engagé au Parti socialiste et dans la Société française pour l’Arbitrage entre Nations en compagnie du sénateur d’Estournelles de Constant, des écrivains Anatole France et Victor Margueritte, des témoins présentés ici-même comme Paul Painlevé et Jules Puech, etc. Âgé de 41 ans en 1914, il s’engagea dans l’infanterie et fut appelé au 231e RI. C’est à propos de son célébrissime livre Le Feu que Jean Norton Cru s’est interrogé sur le caractère ambigu de ce type de littérature. Le Feu a en effet pour sous-titres « Journal d’une escouade » et « Roman ». JNC a hésité à compter les romans dans son corpus de témoignages : « Ceux qui souhaitent que la vérité de la guerre se fasse jour regretteront qu’on ait écrit des romans de guerre, genre faux, mi-littéraire, mi-documentaire, où la liberté d’invention, légitime en littérature, joue un rôle néfaste dans ce qui prétend être un témoignage. Tous les auteurs de romans de guerre se targuent de parler en témoins, de faire une déposition devant l’histoire. Comment concilier cette prétention avec la liberté d’invention ? En fait ces romans ont semé plus d’erreurs qu’ils n’ont proclamé de vérités, ce qui était à prévoir. » JNC a admis la valeur de témoignage de certains romans. La Percée de Jean Bernier figure en catégorie 1, Clavel soldat de Léon Werth en catégorie 2. D’autres romanciers, comme Montherlant, Florian-Parmentier, Paul Géraldy, Jean Paulhan, Jean des Vignes Rouges (pseudonyme de Jean Taboureau) sont classés dans les catégories 5 et 6, celles des témoignages les plus faibles. Barbusse et Dorgelès sont en catégorie 4, au-dessous de la moyenne mais pas au dernier niveau. JNC estime que 44 % des témoins de son corpus sont plus crédibles que Barbusse (catégories 1, 2 et 3), 26 % dans la même catégorie, 28 % au-dessous.

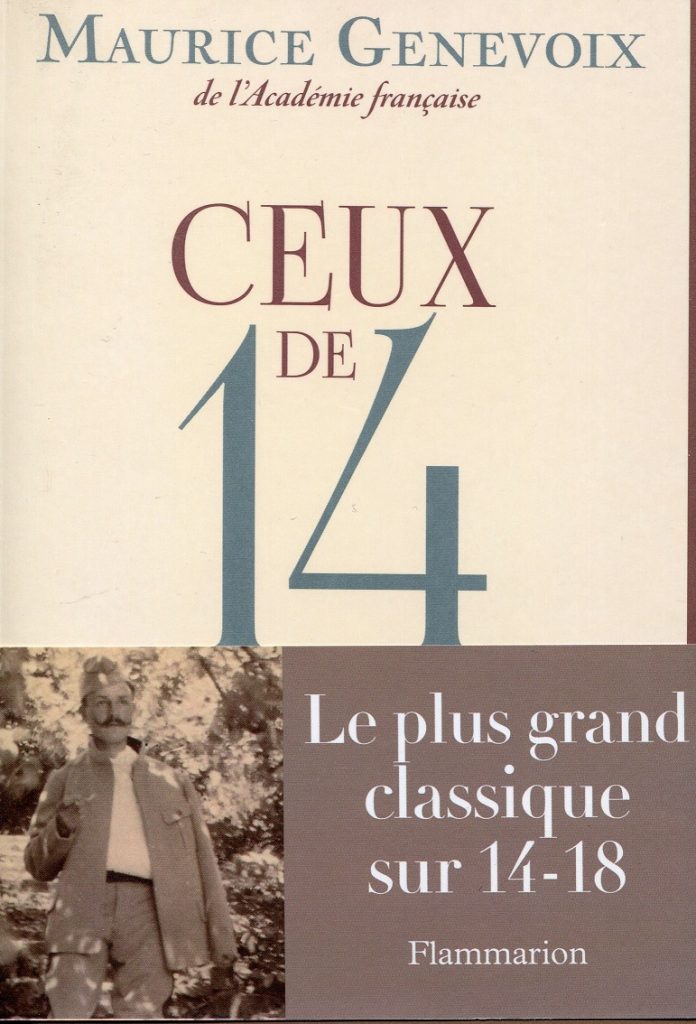

Encore une fois, à la suite de JNC lui-même, il faut dire qu’il ne s’agit pas là de critique littéraire mais de recherche de valeur documentaire. Thierry Hardier et Jean-François Jagielski ont rapporté cet aveu de Dorgelès disant qu’il a « incorporé dans un récit imaginaire des éclats de vérité », aveu qui conforte la position de JNC. Dans son livre La Camaraderie au front, Alexandre Lafon note que les romans n’apportent qu’une information partielle car ils s’attachent peu à révéler la routine et les aspects peu spectaculaires ou pittoresques. Et pourtant, remarque Bernard Maris, il y a dans les témoignages authentiques, comme celui de Genevoix, des « vivants promis à la mort dont les sentiments nous bouleversent plus que ceux des personnages de romans ».

La composition du roman Le Feu est éclairée par les lettres adressées par Barbusse à sa femme. Dès le 4 janvier 1915, il découvre son premier mot d’argot : le pinard. Cet argot des poilus devient sa véritable obsession. Le 20 février : « se taper la hotte (id est : manger) ». Puis : s’en mettre plein la lampe, se plumer par terre, en écraser, avoir les pognes amochées, etc. Le 9 février 1916, le projet de livre étant avancé, Henri Barbusse écrit : « Je ne vous envoie pas de notes, parce qu’elles me servent ; je bâtis actuellement tout le bouquin et c’est justement le moment où rien ne doit me manquer de ma documentation pour que j’en colloque chaque fragment à sa place, et cette documentation étant composée en grande partie d’expressions pittoresques trop abondantes pour rester dans ma mémoire à la portée de ma plume, si je puis dire, il me faut des notes écrites. » Le 19 mars : « Mon livre sur la guerre n’est pas nouveau, oh non ! Il s’agit de décrire une escouade de soldats à travers les diverses phases et péripéties de la campagne. Ce n’est pas trop commode à mettre au point. J’en copie des passages et je grappille tout ce que je peux sur mon travail de secrétaire pour mon travail de romancier – mais ça ne fait pas beaucoup, parce que, en ce moment, le métier est ouvrageux, comme disait un vieux père du 8e Territorial. D’ailleurs, vous le voyez, mes lettres ne sont pas longues, c’est vous dire que je sacrifie tout à la nécessité d’aboutir le mieux et le plus tôt possible. »

Toute la lettre du 3 août 1916 est consacrée au roman : envoi des chapitres en lettres recommandées, premières pages parues dans L’Œuvre, épreuves et corrections. Après cela, on suit la vie du livre, avec des allusions aux opinions positives et aux chiffres du tirage. Par exemple, le 24 juillet 1917, il est question d’une prochaine édition qui portera le tirage de 136 à 150 mille. C’est le grand succès !

On a donc beaucoup écrit sur le livre et sur son auteur. Parmi les apports à retenir, il faut dire quelques mots de la communication d’Olaf Mueller lors du premier colloque du CRID 14-18. Barbusse a écrit son livre en 1915-1916, il en a d’abord publié les chapitres dans le quotidien L’Œuvre, puis en livre chez Flammarion, et il a obtenu le prix Goncourt 1916. Olaf Mueller montre que Le Feu ne demande pas la cessation des combats. « Ce que propose Barbusse dans Le Feu, en revanche, c’est l’acceptation inconditionnelle de la guerre présente et de toutes ses souffrances dans la perspective de pouvoir construire un avenir vaguement défini comme meilleur et d’où la guerre serait bannie. » On trouve dans les lettres de Barbusse à sa femme la confirmation des intentions de l’auteur. Ainsi, le 20 juin 1915 : « La guerre est une chose dont on ne peut soupçonner l’horreur lorsqu’on ne l’a pas vue. C’est pour cela qu’il faut que d’autres que nous n’aient pas à la refaire. » Et le 13 octobre 1916 : « La substitution d’un idéal humanitaire et libéral au déroulédisme borgne et crétin, est susceptible d’aider les soldats à accomplir leur terrible devoir. » Olaf Mueller peut conclure : « Ce n’est qu’après la publication du roman suivant de Barbusse, Clarté (1919), et surtout en réaction à son développement politique, se rapprochant de plus en plus du Parti communiste jusqu’à son adhésion en 1923, que commença à prévaloir une lecture soupçonnant chez l’auteur de 1916 les mêmes convictions politiques que défendait celui de l’après-guerre. » En 1919, chez le même éditeur Flammarion, Barbusse écrivit une préface pour La Guerre des soldats de Raymond Lefebvre et Paul Vaillant-Couturier, qui allaient eux-mêmes adhérer au Parti communiste.

Poilus lecteurs de Barbusse

Dans son analyse du Feu, JNC rapporte une anecdote intéressante : « Un jour au front en 1917 je discutais des mérites du Feu avec un capitaine, officier de carrière, un vrai poilu et, comme tel, peu liseur et fervent admirateur de Barbusse. Je lui citai plusieurs des absurdités présentées ici [dans Témoins]. « Sans doute, dit-il, c’est inexact, mais voilà assez longtemps qu’on bourre le crâne aux gens de l’arrière sur notre vie d’ici et Barbusse dit exactement le contraire de tous ces articles et récits qui nous donnent sur les nerfs ; ce n’est pas malheureux qu’on entende à la fin un autre son de cloche. » Je lui parlai d’autres livres de combattants déjà parus à cette époque, en choisissant les meilleurs, ceux de Genevoix, Lintier, Roujon, Vassal, Galtier-Boissière. Il n’en connaissait aucun. » JNC confirme que le succès de Barbusse doit beaucoup à une réaction contre les œuvres de Gandolphe, Sanhol et autre Jean des Vignes Rouges.

L’appréciation nuancée du capitaine Paul Tézenas du Montcel complète celle du capitaine anonyme : « Terminé hier Le Feu de Barbusse, livre détestable, brutal, grossier même ; lecture déprimante aussi, car l’ouvrage ne montre que les misères et les horreurs de la guerre, jamais l’héroïsme et la beauté morale des sacrifices faits par nos soldats et nos officiers. De ceux-ci le nom n’est même pas prononcé. Mais cependant, ces graves réserves faites, je dois dire que dans aucun autre livre encore je n’avais trouvé une peinture plus vraie et plus exacte de nos souffrances et de nos misères. » Et JNC de commenter : « Il faut être poilu pour savoir rendre justice à un tel livre alors qu’on est conservateur et catholique. »

L’index du livre de Benjamin Gilles sur les lectures des poilus mentionne 21 fois Le Feu, seulement cinq fois les divers titres de Genevoix, deux fois Les Croix de Bois de Dorgelès et pas grand-chose d’autre. Même si ce n’est pas exhaustif, cela montre encore une fois la place de Barbusse. La majorité des opinions des poilus sur Le Feu sont favorables. Benjamin Gilles cite la lettre du 23 novembre 1917 de Robert Carré (conservée à la BnF dans le fonds Barbusse) : « Votre Feu a été la révélation, le messie attendu. Tous ceux qui ont vu, qui ont senti l’épouvante de la lutte de la chair contre le fer et le feu, tous ceux qui ont vu la détresse de l’être humain obligé de se garantir contre la mort victorieuse souhaitaient, avec quelle ferveur !, le livre qui nous en est venu. Enfin, avons-nous dit, celui-là écrit ce que nous pensons. »

La lettre du 26 mai 1917 de Jules Isaac à sa femme fait une large place à son commentaire sur le livre qui nous occupe : « Le Feu est décidément un livre admirable, je dirai un livre sacré, tant il est l’image fidèle de la réalité. […] Ce réalisme vigoureux de Barbusse et d’une puissance vengeresse me fait songer à Daumier, à notre Daumier. Évidemment, pour certains qui vivent à l’arrière, c’est déplaisant ; et la violence du contraste est telle que l’esprit peut à peine l’accepter et se plait à croire que « c’est exagéré ». Il est plus commode de le croire en effet et de nous traiter bonnement comme de braves gens qui ont la chance de faire une cure de plein air prolongée et qu’on félicite de leur bonne mine, sans plus s’inquiéter de leur sort que s’il n’y avait pas la guerre. » D’autres historiens, eux-mêmes anciens combattants, André Ducasse, Jacques Meyer et Gabriel Perreux renchérissent dans leur Vie et mort des Français : « Malgré ses outrances macabres et idéologiques, ses omissions volontaires – les officiers sont absents – ce Journal d’une escouade reste un grand livre. Barbusse est le Zola des tranchées. Il a su concilier la vigueur du réalisme et la fougue du visionnaire, qui s’évade parfois aux frontières du symbole et du rêve. Il décrit le poilu, corps et âme, avec ses souffrances, sa grandeur, ses grossièretés. »

Le capitaine Paul Tuffrau a également apprécié Le Feu : « Un livre très fort, très juste, systématiquement tragique : je l’ai lu la gorge serrée, et tout le cafard de l’Artois m’est revenu. Un livre dangereux pour l’avant – très utile pour l’arrière qui ne sait pas ce qu’est la guerre. Toute l’attaque de la cote 119 est superbe. J’aurais voulu moins d’apocalypse à la fin. La vérité de cette poignante misère humaine suffisait. » Cet aveu (« la gorge serrée ») fait penser au commentaire du poilu Auguste Bastide sur le livre du poilu Louis Barthas : « Ce livre est tellement beau et tellement vrai que j’ai pleuré à plusieurs reprises en le lisant. »

Le soldat Jean Coyot estime qu’il a fallu du courage pour écrire ce livre. Albert Marquand émet quelques réserves sur Le Feu, mais il le considère comme « le seul bouquin qu’on ait fait de potable sur les Poilus ». Camille Rouvière, lui-même caporal au 231e RI, l’a lu dès novembre 1916. Le 4, dans son carnet, il note : « Un bouquin vient de paraître… Le Feu. Pas de bourrage, là-dedans. Personnages : les types d’une escouade du 231e. L’auteur : Barbusse. Je me rappelle : un bonhomme sec et sombre, vieux, ou vieilli, un engagé. […] Qu’en dites-vous, messieurs les Intellectuels de l’arrière ? […] Vive Barbusse, notre héros, à nous ! Vive Le Feu qui incinère l’officiel mensonge ! » Rouvière revient sur la question quelques jours plus tard, après en avoir discuté avec des officiers qui se plaignent que le livre les ignore : « À vous, messieurs les officiers : tous les académiciens, tous les évêques du bon Dieu, et tous les historiens ! À nous : rien que ce Feu. À nous, rien que Barbusse. » Autre combattant du 231e, intellectuel, Louis Krémer, qui a côtoyé Barbusse et lu son livre, le trouve d’abord « bien plat et déplorablement populaire par moments », mais il l’apprécie davantage par la suite.

Quelques soldats ont émis des avis défavorables, mais parfois avec des nuances. Conservateur, fervent catholique, nationaliste, le sergent du 7e Génie Jean Augé note début août 1917 : « Un lieutenant me prête un livre paru récemment et intitulé Le Feu d’un écrivain nommé Barbusse. Ce roman, qui se veut le journal d’une escouade, est une insulte au poilu du front dont il trace un portrait d’homme parlant un argot spécial et retombé dans une vie primitive avec quelques situations invraisemblables. D’autres recueillies auprès de blessés dans les hôpitaux sont émouvantes, mais l’ensemble est plutôt déprimant et d’un caractère défaitiste. » En octobre 1917, Édouard Cœurdevey (qui ne recevra le baptême du feu qu’en août 1918) note que Le Feu lui donne le cafard : « Le livre est faux par exagération et parti pris. Je loue la maîtrise de l’artiste à dépeindre l’horrible, mais je dénie à l’écrivain la probité dont il fait étalage, comme ces nouveaux riches d’un faux titre de noblesse acheté en secret. Parce qu’il a fait une peinture hardie, il veut faire croire qu’elle est loyale. » Le sergent Roger Cadot, journaliste dans le civil, écrit que ce livre lui a été recommandé par le commandant Crimail : « Je lus ce livre amer et sombre, où des pages criantes de vérité alternaient avec des tirades déclamatoires […] où un réalisme désolé n’a pour correctif qu’un âpre aspect de révolte contre l’injustice du monde et la hiérarchie sociale qui le perpétue. […] Quel que fût son mérite littéraire, un tel livre, paraissant en pleine bataille, ne pouvait être considéré par les officiers du front que comme une drogue pernicieuse pour l’esprit des troupes. Mais les rêveries anarchistes font toujours résonner des cordes profondes dans les âmes judaïques et l’ingénieur Crimail était juif… Heureusement que les poilus ne lisaient guère. »

Deux ou trois choses encore sur Barbusse

Alfred et Rosa Roumiguières étaient instituteurs à Sorèze (Tarn) en 1914. Leur correspondance du temps de guerre, d’un grand intérêt, aborde en janvier 1918 le livre de Barbusse. Le sergent Roumiguières, qui a une forte expérience du front, exprime une opinion nuancée : « Le Feu est un livre qui donne le cafard. Barbusse ne décrit que les mauvais moments du poilu. Il néglige les bons. Je veux bien qu’à la guerre les mauvais moments soient les plus nombreux. Mais, tout de même, il est des fois où le poilu ne s’en fait pas. Il oublie le passé, surtout l’avenir, il oublie sa famille pour ne jouir que du présent. Dans Le Feu, je retrouve les terribles journées de Lesseux, de la Tête de Faux et de 607, mais je n’y vois pas les gaies soirées du Violu et de Laveline. Il est vrai que j’étais sous-officier tandis que Barbusse ne cause que de simples soldats. Mais même les simples soldats sont gais par moments, témoin ma demi-section la veille du jour où nous devions monter à la Tête de Faux et bien d’autres jours encore. Malgré cette critique, Le Feu n’en reste pas moins une œuvre que j’apprécie énormément. Je n’y vois que des choses réelles et décrites sous une couleur toute « poilue » si je peux m’exprimer ainsi. » Rosa, qui approuve, semble en contradiction avec son milieu : « J’admire Le Feu comme toi. Nos collègues trouvent que ce n’est pas de la littérature, qu’on n’écrit pas comme cela et que c’est gênant à lire. Je ne pense pas comme eux ; on s’habitue très vite à l’argot des tranchées ou à l’accent des poilus en scène et cela ne gêne pas du tout. C’est d’ailleurs un si petit détail à côté des beautés du livre qu’il est inutile d’en parler. »

Nommée professeur au lycée de garçons de Montpellier, Jeanne Baraduc a relaté son expérience dans le livre La femme chez les garçons, paru en 1919 sous le pseudonyme de Jeanne Galzy. Le récit d’un cours, remarqué par Loukia Efthymiou, concerne notre thème : « J’apporte Le Feu et je leur lis cet épisode de l’assaut qui devrait être dans toutes les anthologies scolaires. Mais visiblement cette pitié, que je voulais éveiller en eux, pour qu’à leur exaltation succédât la compassion pour tant de souffrances, ne monte pas de ces pages d’où l’on dirait pourtant que gicle le sang et d’où l’on croirait entendre râler la douleur. »

D’autres femmes ont-elles lu Barbusse ? Née en 1903, fille de médecin, ayant vécu la plus grande partie de la guerre en territoire occupé, à Vendegies-sur-Écaillon (Nord), Andrée Lecompt note sur son journal intime, le 8 mars 1919 : « Maintenant, espérons-le, le bonheur nous sourira sans tarder et il me semble qu’on saura l’apprécier davantage, l’épreuve nous aura sans doute mûris et rendus plus forts. Et puis, ai-je le droit de me plaindre quand tant d’autres ont eu à subir des souffrances bien plus terribles que les nôtres ? Que sont nos épreuves comparées aux tortures des soldats du front ? J’ai lu un livre, Le Feu d’Henri Barbusse, relatant la vie des tranchées en 1916, il y fait un tableau frappant et réel de l’existence du véritable « poilu » et le livre tout entier n’est qu’un long refrain de misères et de souffrances. Il m’a remplie d’horreur et de pitié, et d’après cela je ne me trouve plus le droit de me plaindre. Quel bonheur n’ont-ils pas mérité, ces pauvres jeunes gens ! »

En complément marginal, je rappelle l’initiative du poilu Marx Scherer de relier ses propres notes avec un exemplaire du Feu et de mettre sur la tranche le nom des deux auteurs : H. Barbusse, M. Scherer (voir dans la première partie de ce feuilleton le point 7). Quant à l’exemplaire de Jules Puech dont j’ai hérité, il n’apporte rien sur Barbusse, mais il révèle les habitudes de ce poilu intellectuel déjà largement cité : il a noté avoir commencé la lecture du Feu le 1er avril 1917 et l’avoir terminée le 9 avril, lundi de Pâques, à 2 h ¼ du soir.

Je termine sur une question iconoclaste posée à l’auteur du best-seller par Élie Faure, expert en paradoxes : « Veux-tu qu’il n’y ait pas eu la guerre et n’avoir pas écrit Le Feu ? » Le même Élie Faure, médecin, a divisé son témoignage sur la période 1914-1918, intitulé La Sainte Face, en trois parties : « Près du feu » ; « Loin du feu » qui contient le récit de la visite de ce spécialiste d’histoire de l’art à Cézanne en Provence ; et « Sous le feu », dans la Somme en 1916.

Le cas Duhamel

La critique de l’œuvre de Georges Duhamel (Goncourt 1918 pour Civilisation, auteur également de Vie des martyrs et de Les sept dernières plaies) par JNC est moins acerbe que celle de Barbusse. Mais reste l’accusation d’avoir sacrifié le témoignage à la littérature. « Vie des Martyrs est vraiment le livre de la pitié. Mais est-ce que l’auteur n’a pas joué avec trop d’insistance sur cette corde de la pitié, dans un but littéraire, avec l’intention de produire des morceaux à succès ? » Pour conclure : « Celui qui stylise ou transpose les faits de son expérience peut prétendre faire œuvre de littérateur, jamais de témoin. »

En dehors d’une notice personnelle sur quatre pages, JNC revient sur Duhamel à propos d’autres témoignages de médecins. La sobriété du récit du médecin belge Max Deauville s’oppose « aux belles phrases sentimentales de Duhamel si abstraites de toute réalité, si détachées du temps, des lieux, des personnes réelles ». Il y a chez Pierre La Mazière, comme chez Duhamel, un récit de trépanation sans chloroforme. « L’anecdote de La Mazière est plus simple, plus vraisemblable et à coup sûr moins arrangée. Notre auteur a d’ailleurs toujours cet avantage sur Duhamel : avec celui-ci on a une émotion esthétique, avec celui-là une émotion directe, humaine, réelle ; les scènes de l’un se passent dans les limbes ou en Utopie, celles de l’autre à Sedd ul Bahr [à Gallipoli], sur l’HCF [Hôpital Chirurgical Flottant] tel jour de tel mois de telle année. » Quant au livre de Léopold Chauveau, si proche de celui de Duhamel, pourquoi est-il resté dans l’obscurité ?

C’est avec le livre d’Albert Martin qu’on peut terminer cette analyse. Il a été composé par son petit-fils à partir de ses lettres à sa femme, de son carnet personnel et de quelques échanges d’après-guerre avec Georges Duhamel. Albert Martin était le médecin-chef de l’ambulance 9/3 où exerçait aussi le futur prix Goncourt. Sa description de l’équipe médicale et de son travail trace le cadre de l’activité de l’écrivain : souci de former le personnel ; alternance de phases de surmenage et de désœuvrement ; majorité écrasante de blessures causées par des éclats d’obus ; « une chirurgie ingrate, décevante et pénible » mais la satisfaction de servir à sauver des vies. Ces pages sont très proches du témoignage d’un autre médecin-chef (ambulance 8/18), Prosper Viguier.

Dans la lettre à sa femme du 24 octobre 1916, le docteur Martin écrit : « Je viens de parcourir les épreuves d’un livre de Duhamel, intitulé la « Vie des Martyrs ». Quand il paraîtra, je te l’enverrai. Il t’intéressera, car c’est une sorte de recueil de ce qu’il a vu et entendu dans mon ambulance. Je crois que ce livre aura beaucoup de succès. » Duhamel a en effet dédicacé son livre « au docteur Albert Martin, en souvenir des deux années passées à ses côtés en campagne, en souvenir des héros obscurs que nous avons soignés ensemble et dont j’ai raconté l’histoire. Hommage d’affectueux dévouement. G. Duhamel, le 2 avril 1917. » C’est dans la préface du livre d’Albert Martin, signée Arlette Lafay, que se trouve cette expression significative qui ramène à l’analyse de Jean Norton Cru : dans les livres de Duhamel, « les paroles et pensées ordinaires mêmes devenaient, au miroir de l’Art, sentences pour l’éternité ».

Ouvrages utilisés :

– Thierry Hardier & Jean-François Jagielski, Oublier l’apocalypse ? Loisirs et distractions des combattants pendant la Grande Guerre, Paris, Imago, 2014.

– Alexandre Lafon, La Camaraderie au front 1914-1918, Paris, Armand Colin, 2014.

– Bernard Maris, L’Homme dans la guerre, Maurice Genevoix face à Ernst Jünger, Paris, Grasset, 2013.

– Olaf Mueller, « Le Feu de Barbusse : la « vraie bible » des poilus. Histoire de sa réception avant et après 1918 », dans La Grande Guerre, pratiques et expériences, Toulouse, Privat, 2005. En fait, le CRID 14-18 s’est officiellement constitué lors de la sortie de ce livre.

– Benjamin Gilles, Lectures de poilus 1914-1918, livres et journaux dans les tranchées, Éditions Autrement, 2013.

– André Ducasse, Jacques Meyer, Gabriel Perreux, Vie et mort des Français (1914-1918), Paris, Hachette, 1959.

– Loukia Efthymiou, « Témoignages de professeures mobilisées : aspects genrés d’une histoire de l’intime durant la Grande Guerre en France » dans Heroisches Elend, Misères de l’héroïsme, La Première Guerre mondiale dans la mémoire intellectuelle, littéraire et artistique des cultures européennes, Francfort, Peter Lang, 2014. Dans le même ouvrage, voir aussi Léonor Delaunay, « Le Feu en scène : Usages et circulations d’une œuvre de guerre ».

Sources :

– Dans Témoins, notices Bertrand, Benjamin, Malherbe, Barbusse, Bernier, Werth, Montherlant, Florian-Parmentier, Géraldy, Paulhan, Vignes Rouges, Dorgelès, Genevoix, Lefebvre & Vaillant-Couturier, Lintier, Roujon, Vassal, Galtier-Boissière, Gandolphe, Sanhol, Tézenas du Montcel, Tuffrau, Faure, Duhamel, Deauville, La Mazière, Chauveau.

– Dans 500 témoins, notices Barbusse, Isaac, Tuffrau, Barthas, Coyot, Marquand, Rouvière, Krémer, Cœurdevey, Roumiguières, Lecompt, Puech, Martin, Viguier.

– Sur le site du CRID, notices Cadot, Astruc (Roumiguières), Scherer.

Écrire… Publier…

Réflexions sur les témoignages de 1914-1918

9e envoi (20 novembre 2021)

4. Notables profitant d’un marché éditorial

Dès les premiers mois, les maisons d’édition ont compris que la guerre constituait un marché intéressant. Entre 1915 et 1928, 65 maisons ont édité les 304 livres analysés par Jean Norton Cru ; 15 d’entre elles en ont publié plus de cinq ; Plon, Perrin, Berger-Levrault, Payot et Hachette, plus de quinze. Elles ont créé des collections : « Mémoires et récits de guerre » (Hachette) ; « Les Cahiers de la Victoire » (La Renaissance du Livre) ; « Souvenirs et récits de la guerre 1914-1918 » (Delagrave) ; « Collection de mémoires, études et documents pour servir à l’histoire de la Guerre Mondiale » (Payot) ; « Pages actuelles 1914-1918 » (Bloud). Berger-Levrault en avait même deux : « Collection France » et « La guerre. Les récits des témoins ». La vogue des livres de guerre a encouragé des écrivains de circonstance, des notables connaissant les chemins menant vers l’édition. Beaucoup d’entre eux ont donné des témoignages peu fiables sur l’expérience de guerre ; ils se révèlent appartenir à diverses formes de propagande, ce qui les constitue en témoignages sur les intentions des auteurs. JNC précise encore à leur propos : ils seront vite oubliés.

Lafond et Lafont

Dans cette étude que je considère comme sérieuse, je ne peux cependant pas résister à présenter ces auteurs aux noms très proches, qui peuvent évoquer les deux as de la police secrète des aventures de Tintin. Ceux-là ne sont pas policiers ; ils ont un prénom ; JNC les a classés tous deux en 5e catégorie. Georges Lafond, économiste, a publié Ma mitrailleuse en 1917 chez Fayard. Ce livre ne contient que « des fables plaisantes » pour les lecteurs du Petit Parisien, « un tissu d’énormités ». Il bénéficie d’une préface inepte de Barrès. Quant au livre de Bernard Lafont, polytechnicien, Au ciel de Verdun, notes d’un aviateur, paru en 1918 chez Berger-Levrault, il n’apporte rien en fait de témoignage.

Ouvrages de propagande patriotique et militaire

Officier de carrière dans une unité de chasseurs à pied, Henri Libermann a réussi à faire publier chez trois éditeurs différents trois livres aussi faibles l’un que l’autre. Il ne s’agit que de glorification de la patrie, de l’armée, du combat de préférence à la baïonnette, et de ses propres exploits de « foudre de guerre ». À propos d’Émile Laure (pseudo : Henri René), officier de carrière dans l’infanterie, JNC conclut : « Au fond je pense que Laure n’a pas eu l’intention d’apporter un témoignage dans ce livre ; il n’a songé qu’à une propagande patriotique et militaire. » Lui aussi officier de carrière, mais dans l’artillerie, Lucien Souchon (pseudo : Scoudert) se manifeste par sa haine « du Boche infâme et reptilien », son rejet des idéalistes et des intellectuels. Le polygraphe prolifique Louis Thomas (dix livres de guerre) est qualifié de « Barrès du front » et d’homme lige du patriotisme illimité. JNC ajoute : « Thomas a l’âme héroïque ce qui implique beaucoup de naïveté : il faut vraiment être naïf pour transcrire toutes les légendes épiques, tous les récits officiellement embellis, toutes les citations lapidaires où le héros tombe en criant Vive la France ! » Autre formule choc, « Debout les morts ! », lancée par Jacques Péricard, exploitée jusqu’à saturation et reprise par Barrès. « Comme tous ceux qui inventent leurs souvenirs, Péricard fait grand usage de la baïonnette », remarque JNC. La thèse de l’historien Cédric Marty a récemment fait le point sur cette arme emblématique, très présente dans les récits inventés, mais d’un usage limité dans la vraie guerre.

Dans le livre du journaliste puis haut fonctionnaire François de Tessan, on ne trouve que propagande inspirée par les chefs de l’armée. Officier, Maurice Constantin-Weyer a voulu exalter les officiers ; membre de l’Action française, René de Planhol a mis en avant la 17e division d’infanterie, et l’aumônier Vuillermet, son unité de chasseurs. Le titre même du livre du soldat canadien Claudius Corneloup, paru à Montréal en 1919, est sans ambiguïté : L’épopée du 22e (22e bataillon canadien français, seule unité spécifiquement francophone du corps expéditionnaire canadien en France). Mourad Djebabla, auteur de la notice sur le site du CRID, précise que « le but premier de l’ouvrage est de mettre en lumière les exploits » de cette unité, de montrer « sa bravoure, son audace, sa hardiesse, son moral à toute épreuve ». Le tout accompagné de critiques à l’égard des Anglais.

Quant à René Nicolas, il est parti en 1916 faire des conférences aux États-Unis, et son Carnet de campagne d’un officier français doit plus à la mise en avant des idées de gloire et de panache à destination de son public, qu’à sa très brève expérience du front. « Le mensonge inconscient se manifeste chez Nicolas de la façon la plus claire dans son optimisme forcené et dans ses épisodes de bravoure », écrit JNC. Le plus grave, c’est que l’ouvrage a été choisi comme livre de lectures françaises à l’usage d’écoles secondaires américaines. Ainsi la dimension de propagande a atteint un niveau très élevé.

Les cas de soldats alsaciens et lorrains, présentés notamment par Raphaël Georges, sont particuliers. Ces hommes ont combattu dans l’armée allemande, mais leur témoignage a été publié après le rattachement à la France. Certains racontent leur expérience concrète sans prise de position pour une patrie ou l’autre : c’est le cas du fantassin Richert et du marin Jolidon. Beaucoup témoignent de leurs sentiments pro-français. En 1934, à Colmar, Eugène Bouillon a publié Sous les drapeaux de l’envahisseur, Mémoires de guerre d’un Alsacien ancien combattant 1914-1918, dont le titre même est très clair, ce qui n’empêche pas l’auteur d’ajouter : « Ces mémoires seront un témoignage de fidélité de l’Alsace à la France. » Raphaël Georges pointe le caractère « manichéen » de ce livre. Charles Rudrauf est également francophile ; il dédie même son livre à Déroulède. Mais celui de Félix Waag est pris dans le mouvement autonomiste alsacien ; un militant de cette tendance a fait publier l’ouvrage, préfacé par un autre. Précisons cependant que le livre n’a été rédigé qu’en 1983, l’auteur étant âgé de 89 ans, et édité seulement en 2005. Il témoigne peut-être sur une autre époque que les années 1914-1918.

Propagande politique et règlements de comptes

Georges Gressent a signé du pseudonyme de Georges Valois le livre paru en 1918, intitulé Le cheval de Troie, sous-titré Réflexions sur la philosophie et sur la conduite de la guerre. JNC l’a classé en catégorie 5 en précisant : « La première partie du livre est fausse parce qu’elle est inspirée absolument des opinions politiques de l’auteur, et ne tient aucun compte de la guerre telle qu’elle fut ni des poilus tels qu’ils furent. » Valois critique les idées pacifistes, le thème de la guerre pour mettre fin aux guerres, la Société des Nations qui est « de la folie pure ». La seconde partie est truffée de préjugés « étonnants de naïveté » (JNC). Les tranchées seraient le produit de la démocratie. Une armée royale n’aurait connu que la gloire des victoires en rase campagne. La cavalerie aurait été l’arme décisive.

Le secrétaire d’état-major Henri Miguet a signé d’un pseudonyme (Henri Dutheil) son livre de 1923 dédié « au chef, à Léon Daudet ». Classé en catégorie 5 pour la valeur du témoignage sur la guerre, cet auteur n’écrit que pour mettre en avant ses opinions politiques et ses préjugés.

Toujours en catégorie 5, voici Heures de gloire et de misère de Jean Balleidier, paru en avril 1925, qui le signe de son vrai nom. La part de l’expérience de guerre y est très faible au milieu de beaucoup de remplissage et de fiction. Surtout, l’intention première est de critiquer « Caillaux et sa bande », Brizon, Accambray, Raffin-Dugens, « tristes sires » qui « s’efforçaient de salir notre Gloire », mais il s’agit aussi de s’en prendre aux adversaires de 1924, Albert Thomas, Édouard Herriot. JNC conclut : « Espérons que l’exemple de Balleidier et de Dutheil ne sera pas suivi. »

Mais il l’a été, par André Laffargue, officier en 1914, dont le témoignage va jusqu’en 1945. Je cite l’analyse d’Alexandre Lafon sur son livre publié par Flammarion en 1962 : Il s’agit de « justifier sa défense de Pétain lors du procès de ce dernier, réhabiliter l’armée de Vichy, appuyer son rejet du gaullisme, de la résistance et du parlementarisme (plein de haine pour Aristide Briand). Il ne faut donc pas se tromper : c’est aussi à un ouvrage politique que nous avons affaire, à travers un exposé de valeurs conservatrices (la légitimité, l’appel au chef…). Bref, le long plaidoyer d’un homme qui semble se refuser à abandonner ce en quoi il a toujours cru. »

Propagande religieuse

Les livres chargés de propagande religieuse sont à peine moins mal notés par JNC. L’aumônier Georges Ardant (sous le pseudonyme – encore un – de Jean Limosin) a publié deux grands volumes aux éditions de la Bonne Presse, qui ne peuvent être classés qu’en 5e catégorie. Lisons la notice de JNC : « On se serait attendu à trouver de bonne psychologie chez un prêtre instruit, connu, habitué au maniement des âmes. Non, on ne rencontre que de la religion de catéchisme et un optimisme sans bornes. D’après Limosin, les soldats sont extraordinairement pieux ; il accumule les récits de messes, réunions religieuses, morts édifiantes. » Le chanoine Joseph Payen prétend montrer L’âme du poilu, titre de son livre. À 60 ans, il a fait preuve d’un dévouement supérieur à celui de Barrès en s’engageant réellement. Mais, comme l’écrit JNC, « on peut être un très brave homme de prêtre, un parfait honnête homme, et se trouver l’auteur d’un fort mauvais livre » de 5e catégorie. Payen était sur place en Champagne, à Verdun, dans la Somme, et il n’a rien vu. JNC est forcé d’admettre « cette chose quelque étonnante qu’elle soit : il y a des yeux qui ne voient point, des oreilles qui n’entendent point ».

Placé en catégorie 4, l’abbé Albert Bessières, qui a publié trois titres chez trois éditeurs différents, aurait pu mieux faire en qualité. En résumé de sa notice, JNC note : « Bessières est un écrivain fort capable, mais qui n’a pas donné ce qu’on pouvait attendre de lui. Il a passé toute la guerre au front et s’il avait voulu s’astreindre à peindre ce qu’il a vu, la religion telle qu’il l’entend n’y aurait rien perdu, au contraire. Car trois livres bien documentés et moins pieusement bavards auraient été lus et appréciés dans tous les milieux. » La fréquentation des officiers de cavalerie lui a fait exprimer des idées absurdes selon lesquelles dans « la guerre française » il y a place « pour la lance et le sabre ».

Fils de paysan, Henri Volatier est considéré par JNC en 1929 comme « le seul soldat homme du peuple, le seul poilu non bachelier ou breveté dont on ait publié les impressions ». Il fut tué au Vieil-Armand le 4 mai 1916. C’est un aumônier qui a sélectionné à son gré des extraits de ses lettres, produisant un livre « à l’usage de lecteurs que l’on suppose dénués d’intelligence ». JNC peut conclure : « Ce livre fait partie de la série d’ouvrages de propagande religieuse du temps de la guerre. C’est plutôt une biographie pieuse où le héros est idéalisé qu’un véritable livre de guerre. » Une édition plus complète et non retouchée permettrait peut-être de classer Volatier dans une catégorie supérieure à la quatrième.

La correspondance du capucin Xavier Thérésette a subi les mêmes coupures. Le livre du jésuite Frédéric de Bélinay rassemble des articles destinés à des revues catholiques et cela nuit à son indépendance. Le capucin et le jésuite se trouvent en catégorie 4, celle de Barbusse. On trouvera un ton plus libre dans les lettres du jésuite Émile Goudareau étudiées dans le mémoire de master de Jacques Félix soutenu en 2006 à Toulouse. La correspondance échangée entre Teilhard de Chardin, jésuite, brancardier nostalgique du front, et le géologue Jean Boussac, tué à Verdun en août 1916, a été publiée en 1986. Elle révèle l’opposition entre une rhétorique chrétienne abstraite et l’évocation, non moins chrétienne, de la réalité des tranchées. Quelques semaines avant d’être tué, Jean Boussac écrivait à sa femme : « Sais-tu bien que j’aimerais mieux être au bagne qu’ici ? Je serais délivré au moins de cette obsession d’être mis un jour dans la nécessité de tuer pour ne pas être tué, et tuer qui ? Un excellent homme peut-être, et un père de famille ? Crois-tu que c’est un métier pour un chrétien ? »

Côté protestant, le titre du livre d’André Cornet-Auquier (Un soldat sans peur et sans reproche) et son sous-titre (Pages dédiées aux jeunes pour leur servir d’exemple) semblent indiquer une démarche proche de celle des catholiques évoqués ci-dessus. D’autant que, l’auteur ayant été tué le 2 mars 1916, c’est son père, pasteur, qui a organisé l’édition dans le sens d’un panégyrique. Mais JNC estime que Cornet-Auquier parlait comme un vrai poilu et qu’il faudrait collecter des fonds pour réaliser une édition complète de ses 400 lettres du front. Tel quel, son livre de 1918 est déjà classé en deuxième catégorie.

Des témoignages de pasteurs protestants ont été publiés plus récemment. Pasteur, fils de pasteur, père de pasteur, Freddy Durrleman exerce son prosélytisme d’aumônier sur un bateau hôpital en mer Égée. Le livre composé à partir de sa correspondance a été publié par la maison d’édition, La Cause, qu’il avait lui-même fondée. Durrleman lutte contre l’alcool ; il n’hésite pas à pratiquer une censure expéditive sur les « vilains livres de crimes et de débauche » qu’il jette à la mer (la censure officielle, terrestre, ne pouvait utiliser ce procédé). Il souhaite que la guerre apporte « des fruits de repentance » et pour cela une « propagande intelligente et constante » est nécessaire. Mais il n’est pas tout d’une pièce. Il apprécie Jaurès ; il décrit et comprend des situations et des personnages complexes. Les prêtres catholiques qu’il est amené à fréquenter sont matérialistes et incultes. Par contre, Roger Delteil, lui aussi d’une famille de pasteurs, qui pratique assidument un « patois de Canaan » parfaitement intériorisé, écoute avec plaisir l’abbé Birot, un autre de nos témoins. Les livres de guerre de Roger Delteil et d’autres auteurs protestants sont publiés aux éditions Ampelos.

Propagande pacifiste ratée

À la recherche de l’authenticité des témoignages, Jean Norton Cru s’en prend aussi à ceux qui veulent faire de la propagande contre la guerre en produisant des récits mensongers, souvent les mêmes que ceux des frénétiques. Il s’adresse au docteur Poiteau, auteur du livre Les coulisses de l’épopée, paru en 1923 à Lyon : « Ce que nous voyons de plus clair dans le livre de Poiteau c’est justement cette passion, cette haine aveugle de la guerre à qui tous les arguments sont bons, toutes les armes sont permises. Non, docteur, la vérité passe avant la haine de la guerre. Heureusement, car seule elle peut donner la force aux arguments, seule elle permettra à notre campagne contre la guerre d’être efficace. » Émile Poiteau est « un de ces médecins qui prétendent témoigner et convaincre en ne disant presque rien de ce qu’ils ont vu et fait mais en écrivant d’abondance sur ce qu’ils ignorent : le combat d’infanterie. » Classé en catégorie 4.

Des trahisons pour plaire au public

En catégorie 4 ou 5, figurent des auteurs « frénétiques » qui ont tous le souci de donner au public ce qu’il réclame, de l’héroïsme invraisemblable, des charges à la baïonnette, des corps à corps où on se bat au couteau, où tout peut servir d’arme, la pelle, les poings, les dents. Ces auteurs portent « l’invisible casque de la décence universelle », selon l’expression d’un très bon témoin, Léon Werth. Il n’est pas nécessaire de citer leurs noms, sauf peut-être celui du frère belge Martial Lekeux, auteur de Mes cloîtres dans la tempête, livre qui a eu un énorme succès grâce à ses descriptions de « mêlées serrées, compactes, foyers de bruit, d’ivresse, de fureur et de sang comme les artistes les représentent depuis plus de mille ans ». Il n’est pas impossible que le statut insolite de franciscain sanguinaire ait favorisé ce succès.

Plus récemment, dans sa notice sur le témoignage de Jean Laffray, Vincent Suard a employé des termes proches de ceux de JNC : le livre de Laffray offre au public ce que les amateurs d’aviation ont envie de lire.

Quant à deux auteurs qui exaltent la guerre avec sincérité, ils appartiennent à des familles de guerriers fameux depuis des siècles et doivent écrire en restant fidèles aux générations précédentes. Le témoignage du capitaine de La Tour du Pin, publié en 1920, professe l’amour de la guerre. Une autre explication de cette attitude atypique vient peut-être d’une volonté de réaction contre Le Feu de Barbusse. Quant au duc de Lévis-Mirepoix, il refuse de juger la guerre, mais il idéalise et glorifie ses laideurs. JNC a classé La Tour du Pin en catégorie 4, en compagnie de Barbusse, et Lévis-Mirepoix en catégorie 3.

Publication tardive d’un notable

Cinquante ans après la parution de Témoins de JNC, en 1979 donc, à 85 ans, Pierre Waline a rédigé ses Souvenirs d’un officier d’artillerie de tranchée, livre publié à Strasbourg en 2009. L’auteur appartient à une famille de notables hostiles avant la guerre à l’impôt sur le revenu ; lui-même a représenté le patronat au BIT (Bureau international du travail) et l’a présidé de 1971 à 1974. Le présentateur du livre exprime une opinion très personnelle en se réjouissant qu’enfin l’étude des élites ait « reconquis une légitimité ». L’auteur, lui, a placé son texte sous les auspices de Barrès ; il retrouvait ainsi une posture fréquente chez les notables ayant emprunté bien avant lui les chemins menant à l’édition. L’incontournable Barrès.

Ouvrage cité :

– Cédric Marty, À l’assaut ! La baïonnette dans la Première Guerre mondiale, Paris, Vendémiaire, 2018.

Sources :

– Dans Témoins, notices Lafond, Lafont, Libermann, René, Scoudert, Thomas, Péricard, Tessan, Planhol, Vuillermet, Nicolas, Valois, Dutheil, Balleidier, Limosin, Payen, Bessières, Volatier, Thérésette, Bélinay, Cornet-Auquier, Poiteau, Werth, Lekeux, La Tour du Pin, Lévis-Mirepoix.

– Dans 500 témoins, notices Constantin-Weyer, Richert, Jolidon, Bouillon, Waag, Laffargue, Goudareau, Teilhard de Chardin, Boussac, Birot, Waline.

– Sur le site du CRID, notices Corneloup, Rudrauf, Durrleman, Delteil, Laffray.

5. L’incontournable Barrès

Maurice Barrès était en 1914 un romancier connu, membre de l’Académie française. Antisémite, antidreyfusard, personnalité marquante de la Ligue des Patriotes. Âgé de 52 ans, il n’avait pas à s’engager dans l’armée, mais il aurait pu se garder de faire des annonces intempestives en ce sens. En fait il s’engagea dans le bourrage de crâne, en restant courageusement dans la capitale, au bureau de L’Écho de Paris. Son « engagement » lui valut d’être classé second, battu de peu par Gustave Hervé, lors de l’élection du grand chef de la tribu des bourreurs de crâne par les lecteurs du Canard enchaîné en juin 1917.

Barrès a été l’inspirateur de l’étude d’Agathon sur Les Jeunes Gens d’aujourd’hui, une enquête dans les milieux nationalistes où l’on parlait de la guerre comme d’un « sport pour de vrai », parue en 1913. Le pseudonyme Agathon cachait deux auteurs, Alfred de Tarde et Henri Massis. Ce dernier, classé en catégorie 5 par JNC, a publié deux livres à prétention de témoignages. JNC a donc dû les considérer d’autant que l’un a été couronné par l’Académie française. Il précise son jugement : « Dans le sujet qui nous occupe la contribution de Massis est pratiquement nulle, non par incapacité certes, mais parce qu’il n’a pas voulu se raconter. L’eût-il voulu, il n’aurait pas eu grand-chose à dire car son expérience de fantassin dans les tranchées fut des plus courtes. » Le Massis d’Agathon était resté au niveau des considérations mystiques sur la guerre. Par contre, on peut citer un grand partisan d’Agathon et de Barrès qui a su évoluer au contact des réalités. Jean de Pierrefeu écrivait en 1913 : « C’est Barrès qui nous indique le vrai sens où se dirige la jeunesse littéraire d’aujourd’hui. » Plus tard, en 1925, marqué par l’expérience de la réalité, le même Pierrefeu se présentait lui-même dans L’Anti-Plutarque comme « barrésien repenti » reprochant à son ancien maître de fabriquer « des abstractions comme un rosier produit des roses » et de participer activement à enrichir le stock de poncifs de la vieille France.

Certains témoignages de combattants expriment des opinions favorables à Barrès. Le cavalier Gustave Binet-Valmer ouvre ainsi son livre Mémoires d’un engagé volontaire : « À Maurice Barrès, dont l’œuvre n’a jamais déçu les combattants, je dédie ce livre français. » En le classant en 4e catégorie, JNC a commenté cette phrase : « Binet-Valmer a-t-il jamais questionné les poilus sur Barrès ? A-t-il lu […] Pézard, Paul Cazin, Léon Cathlin et tant d’autres, non seulement déçus, mais agacés, irrités par ce sacrifice par procuration que Barrès faisait chaque jour en paroles, leur laissant le soin de le faire effectivement ? » En effet, Cathlin adresse aux journalistes et à Barrès en particulier un violent pamphlet : « Au coin du feu, tu composes de grandes phrases héroïques […] Ah ! Si tu savais comme dans la tranchée l’on sait extraire le ridicule de ta littérature ! […] Toi qui t’es fait de la peau de tes jeunes confrères morts sur le champ de bataille un tambour retentissant. »

Les notes du sergent d’infanterie Paul Cazin en date du 8 mai 1915, commencent ainsi : « J’ai fort bien dormi sur ma paille, sans trop de souci du bombardement. » Plus loin, il décrit un groupe de soldats qui « écoutent, avec des huées, les radotages d’un grand quotidien parisien. […] Un de mes hommes ne parle de rien moins que d’aller « donner des coups de pied au cul » à un écrivain dont la douleur et la honte me retiennent de citer le nom. » On devine de qui il s’agit.

Le fantassin Camille Rouvière, en août 1915 en Artois, ironise sur les bourreurs de crâne, Hervé, Barrès, Poincaré, le tiercé gagnant de l’élection par les lecteurs du Canard enchaîné : qu’ils doivent souffrir de servir si loin du front, « si loin des autels où les attend le sort le plus digne d’envie ! » Plus tard, à Verdun, le 19 octobre 1916, Rouvière cite une autre phrase de notre académicien : « Qu’ils sont beaux nos défenseurs dans un trou, embrassant la terre natale. » Et le poilu conclut en trois mots : « Salaud de Barrès ! »

Le philosophe Alain, lui, s’est vraiment engagé. Il n’aime pas Barrès et l’écrit à plusieurs reprises dans ses lettres à deux amies intellectuelles qui ont été publiées récemment et constituent son témoignage direct de 1914 à décembre 1917. Le 31 janvier 1915 : « On viendrait à aimer les chevaux si l’on ne voyait que des hommes comme Barrès, Déroulède, Psichari, etc. » Le 15 février, à propos de « bas journalistes » : « Tous sont maintenant au niveau de Barrès. C’est du propre. » Barrès a peur des discours vrais (19 mars). Sa devise est : « S’agiter avant, sans servir » (29 mars). Le 4 avril : « J’ai fait une terrible déclamation contre les aumôniers militaires, contre Barrès et contre tous les bedeaux. » Le 9 novembre : les romans de Barrès et de Bazin sont « des offenses à Dieu certes ; et toutes les déclamations nationalistes de même. »

Des 77 préfaciers recensés par JNC, la plupart en ont rédigé une seule, dix en ont fourni de deux à quatre, Barrès vient largement en tête avec neuf préfaces. Six d’entre elles concernent des livres classés en quatrième ou cinquième catégorie. Un des auteurs, Boudon, exploite sa proximité avec Péguy ; un autre est le Lafond (avec d) dont nous avons déjà parlé. Dans ces livres reviennent les histoires d’espions, la Gloire et le Sublime, le Sacrifice, les pages immortelles, toutes les erreurs proliférant chez les non-combattants.

Trois des ouvrages préfacés par Barrès méritent cependant un examen plus fin car JNC les a classés en catégorie 3 (Louis Campana) et même 2 (Georges Kimpflin et Paul Rimbault). Campana a écrit des choses intéressantes et critiqué « la Guerre aimée seulement de ceux qui ne l’ont pas faite et de ceux qui ne la feront pas ». Barrès ne pouvait peut-être pas refuser de préfacer le livre d’un officier sorti de Saint-Cyr, mais son texte de mars 1919, qui exalte la gloire de la France, ne compte que douze lignes. Barrès est allé jusqu’à 26 lignes pour le livre du capitaine Rimbault. Cette préface et celle du livre de Kimpflin exaltent la victoire de la Trouée de Charmes et la Lorraine.

Maurice Barrès avait un fils, Philippe, authentique combattant, même s’il est resté cavalier jusqu’en février 1918. Son livre, La guerre à 20 ans (Plon, 1924) contient des choses justes (et aussi le plus grand nombre de références culturelles, de Marc Aurèle à Oscar Wilde en passant par Eschyle, Fenimore Cooper, les préraphaélites et tant d’autres). Jean Norton Cru remarque sobrement : « Il est bon de signaler cette probité intellectuelle dans les cas où, comme ici, elle ne peut se manifester sans heurter de front les idées reçues à l’arrière dans la famille et chez les amis de l’écrivain. »

Ouvrages cités :

– Agathon, Les jeunes gens d’aujourd’hui, présenté par Jean-Jacques Becker, Paris, Imprimerie nationale, 1995.

– Alain, Lettres aux deux amies, Paris, Les Belles Lettres, 2014.

Sources :

– Dans Témoins, notices Binet-Valmer, Cathlin, Cazin, Boudon, Lafond, Campana, Kimpflin, Rimbault, Barrès (Philippe).

– Dans 500 témoins, notice Rouvière.

6. Les meilleurs témoins d’après Jean Norton Cru

JNC considère que le témoignage du fils Barrès est assez bon, mais il ne le classe qu’en catégorie 3. Les 51 auteurs de ce niveau (20 % du total) ne sont donc pas à rejeter. Au-dessus, la catégorie 2 compte 34 témoins solides (13 %). Les meilleurs sont au nombre de 29 (11 %). Je vais citer ceux que je connais directement, ayant acheté leurs livres d’occasion à la fameuse librairie Duchêne (qui avait obtenu un numéro de téléphone se terminant en 14 18 et un numéro de fax en 39 45) ou en réédition récente. Il est bon de préciser que ce sont les témoignages les mieux classés par JNC qui ont été retenus pour des rééditions ; la mention ajoutée « Norton Cru + » justifiait le prix plus élevé des originaux. Bon de préciser aussi mon accord avec JNC sur la valeur documentaire de ces ouvrages.