Rémy Cazals, 2021

Revenons sur la lettre que m’adressait Jacques Meyer le 6 février 1979. Le lieutenant Meyer a sa place dans la première catégorie des auteurs classés par Jean Norton Cru en fonction de la valeur du témoignage. Officier en 14-18, agrégé de l’université, il n’a pas attendu longtemps après la publication en novembre 1978 du livre du caporal Barthas, titulaire du certificat d’études primaires, pour approuver ce qui était dit « avec grande justesse de la différence de l’horizon du simple soldat ou du caporal avec celui de l’officier, même très subalterne et bien qu’il ait vécu très près des hommes qu’il commandait ». Ces simples soldats, qui n’étaient même pas tous titulaires du certif, savaient lire et écrire. On a signalé plus haut leur large participation à l’échange de lettres. Beaucoup ont également tenu un carnet de route. Qu’est-ce qui les a poussés ? Quand et comment ont-ils fait œuvre d’écriture ?

Voici un autre exemple pris parmi les civiles. Entre août 1914 et janvier 1915, la famille noble de Moustier, entourée de sa domesticité, a pu, malgré la guerre, continuer à vivre dans son château de Clémery, à la frontière entre Lorraine française et territoire annexé en 1871. Certes, les troupes allemandes avaient commis des atrocités dans le village voisin de Nomény, mais les combats n’opposaient que des patrouilles, et les blessés des deux camps étaient soignés au château. L’artillerie n’a rendu le séjour impossible qu’au début de 1915. La vicomtesse Anne-Marie de Moustier a tenu un carnet personnel et l’a apporté à un éditeur qui l’a publié dès 1916 sous le titre Six mois dans un château aux avant-postes, Journal de guerre du 1er août 1914 au 15 janvier 1915. À ce titre fait écho la phrase « Six mois de front inoubliables » restée manuscrite sur le carnet de Charlotte Moulis, aide de cuisine au château. Ce manuscrit a été trouvé par hasard dans le tiroir d’un meuble acheté dans une brocante, plus de vingt ans après la mort de Charlotte, et n’a été publié qu’en 1984.

1. Pourquoi tenir un journal ?

Pour revenir aux combattants, JNC avait annoncé en 1929 que l’on découvrirait plus tard quantité de nouveaux témoignages. Il avait aussi critiqué les romanciers qui se moquaient des non professionnels de l’écriture et de leurs efforts considérés comme stériles. Dorgelès l’a fait avec mépris. Les frères Tharaud, aussi. Ces professionnels-là sont classés en 4e catégorie pour la médiocre valeur de leurs témoignages. On se souvient aussi que Malherbe, fier d’avoir jeté son propre carnet, se trouve relégué en 5e catégorie. Fils de romancier, ayant repris le pseudonyme de son père (Madeline), André Fabre se gausse d’un camarade en train de remplir « deux gros cahiers où se révèle jour après jour sa pauvre vie monotone ». « Tu ponds tes mémoires ? », lui demande-t-il avec arrogance. Ailleurs cependant, ses camarades d’escouade s’adressaient ainsi au caporal Barthas : « Toi qui écris la vie que nous menons, au moins ne cache rien, il faut dire tout. »

Dans Le Boqueteau 125, Ernst Jünger donnait à tous le conseil de tenir un carnet. Les quelques minutes quotidiennes consacrées à cette opération permettent, dit-il, de « s’élever par la méditation » et le journal est « un aveu, une confession que l’on se fait à soi-même ». « Mettre son cœur » dans son carnet, c’est ce que JNC a constaté du côté français à propos de ses camarades.

On tient un journal parce que la guerre est un événement extraordinaire. Annette Wieviorka a montré « l’intérêt de l’étude des témoignages pour l’enrichissement de la connaissance des mécanismes que les hommes mettent en œuvre dans les situations extrêmes ». De cet événement extraordinaire, on rendra compte par un moyen extraordinaire pour la plupart des combattants, l’écriture d’un journal personnel. Le normalien Maurice Genevoix est parti avec un carnet ; le 6 août 1914, à Rodez, avant le départ de son régiment, l’ouvrier Édouard Ferroul a acheté carnet et crayon pour noter ses impressions. Valéry Capot du Lot-et-Garonne, André Charpin du Loiret, Ernest Colin des Vosges ont écrit parce qu’ils avaient l’impression de participer à un événement de grande ampleur. Et les prisonniers ? Hans Rodewald a écrit sur un cahier acheté en France ; Fernand Tailhades sur un cahier acheté en Allemagne ; le support allemand des notes de Frédéric Bessière est un cahier d’écolier dont les quatre pages de couverture sont illustrées de drapeaux des États allemands, de cartes, d’une chronologie d’histoire de l’Allemagne, et de la table de multiplication. Non mobilisable, l’instituteur aveyronnais Henri Andrieu s’est lancé dans la prise de notes sur la vie au village de Colombiès avant même d’avoir reçu les instructions en ce sens envoyées par le ministre de l’Instruction publique Albert Sarraut.

Parfois un épisode marquant déclenche l’écriture ou le passage de notes brèves à un long récit détaillé. C’est le cas de la blessure pour Antoine Bieisse, Fernand Tailhades, Édouard Ferroul, Paul Tourigny. Le témoignage de Louis Delon porte sur la mutinerie des troupes stationnées à Arkhangelsk en mars 1919. L’instituteur chinois Sun Gan, envoyé en France, prend des notes sur la découverte d’un autre monde et de ses usages étonnants.

Au milieu des horreurs, tenir un carnet est pour Paul Lintier un soutien thérapeutique, un exutoire pour Georges Baudin, un exorcisme pour Jules Bataille. On a montré plus haut comment l’écriture était, pour beaucoup de combattants, un moyen de lutter contre le bourrage de crâne. Camille Rouvière dit clairement qu’il écrit par représailles, par indignation contre la légende du Poilu magnifique.

Le carnet personnel est précieux parce qu’il garde la trace des années que plusieurs poilus considèrent comme perdues pour la vraie vie. Alors, au moins qu’il reste ce souvenir. Le témoignage de Charles Gueugnier, prisonnier depuis octobre 1914, montre toutes ses ruses pour rédiger, pour échapper aux fouilles, pour emporter son carnet dans le double fond d’une valise lorsqu’il est transféré en Suisse dans le cadre des échanges de PG entre Français et Allemands. Pourtant il savait qu’il prenait le grand risque d’être rayé des listes et retenu au camp de Merseburg. Émile Bonneval aussi, prisonnier dans divers stalags, a réussi à cacher son carnet. Gabriel Balique espère que son carnet le suivra partout « comme un ami fidèle » ; pour René Clergeau, ses carnets sont de « chers petits compagnons ». Cyrille Bibinet du Lot, Marcel Boudard de la Nièvre, André Bouton du Mans, Édouard Cœurdevey du Doubs considèrent que leurs notes sont précieuses. Au moment de sa capture le 1er novembre 1918, Louis Lapeyre, autre tonnelier de Peyriac-Minervois, a préféré se débarrasser de son carnet de guerre, le huitième qu’il a tenu ; bientôt libéré par l’armistice, il s’est hâté de le reconstituer du mieux possible, ajoutant le récit de journées étonnantes avec la fraternisation du 11 novembre entre soldats français et allemands et civils belges.

Au contraire, il semble que quelques poilus aient voulu effacer les mauvais souvenirs. D’après son fils, Étienne Loubet a brûlé beaucoup de papiers peu avant sa mort. Il n’a laissé qu’un carnet dont toutes les pages antérieurs au 10 décembre 1918 ont été arrachées (ce qui est fort regrettable car, à cette date, il se trouvait dans le Bataillon colonial sibérien, quelque part du côté de l’Oural). Retrouvé par son petit-fils, le fonds du Gersois Frix Cabos contient un carnet dont toutes les pages d’avant le 16 février 1915 ont été arrachées et où les lettres adressées par lui à sa famille font défaut, alors qu’ont été conservées celles de sa mère, de sa tante et de sa fiancée. Cependant les situations de ce type sont rares.

2. De quelques cas particuliers

Pour la grande majorité de nos témoins, la guerre a été le déclencheur de l’écriture autobiographique. Mais certains avaient commencé avant et ont continué après. L’Allemande Théa Bauer-Sternheim a tenu un journal personnel à partir de 1903, à l’âge de 20 ans, et l’a poursuivi pendant la guerre. La Française Magdeleine Hassebroucq, de même, ainsi que son fils Alphonse ; chacun des deux était au courant de l’existence du journal de l’autre. Alexandre Chrétien n’avait pas le certificat d’études primaires, mais le goût de l’écriture, et il a pris des notes depuis l’année du service militaire, 1907.

Auguste Germain Balard, livreur pour un pharmacien de Toulouse en 1914, fut mobilisé comme infirmier à l’ambulance 5/16. La composition de son témoignage manuscrit de 452 pages est originale : une entrée en matière sur 2 pages, significative puisqu’il s’agit du déclenchement de la guerre et de l’écriture, mentionnant l’assassinat de Jaurès et le procès Villain. La rédaction est donc postérieure à 1919. Avant d’écrire 5 pages sur sa mobilisation à Perpignan, Balard estime nécessaire de raconter sa jeunesse en 76 pages. À compter de son départ pour le front, le 10 avril 1915, le récit, parfaitement daté, suit de près un carnet de notes précises, jusqu’à la page 442. Les 12 dernières pages contiennent des remarques datées de 1924 et de 1930-32.

Fille de médecin, âgée de 11 ans lorsque les troupes allemandes occupent son village de Vendegies-sur-Écaillon près de Cambrai, Andrée Lecompt a commencé à tenir un journal personnel à partir du 29 novembre 1914 sur le conseil de sa mère. Elle rajoute une page de souvenirs sur le jour de l’entrée des Allemands (25 août). Entre le 25 décembre et le 18 mars 1915, elle explique l’interruption par « la paresse de l’auteur ». Au-delà, les notes viennent avec régularité, plus développées au fil du temps parce que la jeune fille grandit, jusqu’à la signature du traité de Versailles, avec un complément de 1920 à 1929. En Prusse orientale (à Schneidemühl), l’Allemande Piete Kuhr avait le même âge. Elle aussi a écrit sur le conseil de sa mère : « Elle pense que ça m’intéressera quand je serai grande. » Tentée d’arrêter en septembre 1916 car la guerre dure trop longtemps, elle reprend et va jusqu’au bout. Même déclencheur pour Yves Congar qui avait 10 ans en 1914 : la suggestion maternelle de témoigner pour l’avenir sur la vie à Sedan occupée. Et encore pour Clémence Renaux (12 ans) dont le manuscrit a été publié en 1998, mais un texte retravaillé par l’éditeur « pour éviter d’agacer le lecteur ».

Plusieurs de ces témoignages décrivent l’occupation de leur ville ou de leur village, mais ces enfants sont restés dans leur famille. Il faut aussi évoquer les cas de séparations différentes de celles qui résultent du départ du soldat pour le front. Le soldat et sa famille conservent un lien par les lettres et les permissions. Mais, lorsqu’une partie de la famille a fui devant l’arrivée des Allemands, tandis que le mari est resté pour protéger ses biens, il n’y a plus de contact possible à travers la ligne du front. La femme et les enfants d’Albert Denisse, brasseur à Étreux, ont pu quitter l’Aisne ; Albert (dit Pabert) est resté. Il ne s’agit plus seulement de remplacer la conversation par des lettres (comme entre le soldat Jules Puech et Marie-Louise à Paris). La correspondance entre Pabert et sa femme est impossible ; ce qu’il a envie de lui dire sur le déroulement de ses journées, il doit se contenter de l’écrire sur la partie inutilisée de cahiers scolaires de ses enfants ou de livres de comptes de la brasserie. Quelques lettres, rares, pourront être échangées tardivement, en passant soit par la Suisse, soit par l’intermédiaire de prisonniers de guerre, selon un circuit lent et compliqué. Même situation pour Maurice Delmotte, lui aussi brasseur dans le département du Nord. Aimée Cellier, à Valenciennes occupée, séparée de ses fils, écrit sur son « cher cahier, seul témoin de [ses] tristesses » : « Il me semble que je vous cause, mes enfants. » Jeanne Lefebvre remplit quatre cahiers d’écolier, un texte qu’elle considère comme « une longue conversation » avec son mari mobilisé dans l’armée française. Vivant dans un faubourg de Lille, elle note qu’elle est jalouse des soldats allemands qu’elle loge : « Je me morfonds en les observant lire des lettres de quatre pages alors que je reste sans la moindre nouvelle. » Dans l’autre sens, Jules Poulet, brancardier au 120e RI, considère la rédaction de ses carnets comme « un moyen de converser avec les absents », sa famille restée dans les Ardennes occupées.

Un autre cas très particulier est celui de quatre notables de Larrazet (Tarn-et-Garonne), le maire, le curé, l’instituteur et un commerçant. Trop âgés pour partir, ils se considèrent comme « mobilisés » pour écrire la chronique du village pendant la guerre. L’extraordinaire, c’est qu’ils s’y appliquent jusqu’au bout, laissant à la postérité et aux historiens onze gros volumes représentant plus de trois mille pages.

3. Moments d’écriture

Il faut s’entendre sur la question de la rédaction contemporaine des faits. Malgré l’occupation éventuelle du territoire, les civils peuvent écrire en tout temps sans difficulté majeure. Le 25 septembre 1915, jour de l’offensive en Champagne, le soldat Victorin Bès en décrit les préparatifs à l’aube et ajoute ses adieux à ses parents. Son écriture désordonnée témoigne de son angoisse et contraste avec celle des pages qui précèdent et qui suivent. La narration s’est interrompue et ne reprend que le 8 octobre, d’une écriture régulière bien qu’il s’agisse du récit de l’assaut. Le plus souvent, en effet, on ne peut écrire tranquillement qu’après le paroxysme, dans un abri, au repos. Même là, les notes sont souvent considérées comme un brouillon par ceux qui vont bientôt les reprendre pour les « mettre au propre » ou par ceux qui se lanceront tardivement dans la composition d’un récit.

Des abandons ?

Nous disposons de témoignages sur des carnets abandonnés. Mais il ne sera jamais possible d’établir des pourcentages des uns ou des autres. On ne peut que citer des cas. Le sergent Maurice Castéla donne peut-être une explication en juillet 1916 : « La guerre durant depuis trop longtemps déjà, les poilus cessent de noter leurs souvenirs de guerre. » Le soldat breton Eugène Le Noan livre des descriptions détaillées en 1914, puis de plus en plus concises et il cesse d’écrire le 21 août 1916. Les notes d’Achille Lemaître s’arrêtent brusquement le 8 octobre de la même année sans qu’on puisse en connaître la raison. Le Drômois Frédéric Charignon cesse d’écrire le 27 avril 1915, immédiatement après l’exécution injuste d’un camarade. Ses dernières phrases font état des réactions des soldats qui traitent d’assassin le lieutenant responsable de la traduction en conseil de guerre. Elles sont un vif témoignage d’écœurement et celui-ci pourrait être allé jusqu’à provoquer l’abandon du carnet. Prisonnier au camp de Münsingen, Fernand Tailhades écrit encore pendant quelque temps, heureux de rencontrer des camarades « du pays », mais c’est pour peu de temps et il s’arrête définitivement sur ces deux phrases : « Je restai seul du pays, tout en me trouvant comme lorsque j’étais arrivé, avec un assez grand nombre. Aussi, les premiers jours qui suivirent, je m’ennuyais beaucoup et je laissais écouler les jours avec indifférence, comme quand j’étais à l’hôpital. » Albert Masselin a rédigé un carnet de poilu depuis octobre 1914 ; en mars 1915, il est affecté à une usine d’armement et il cesse d’écrire « faute de contenu militaire ».

Mais Louis Pasquier, dans la même situation que Masselin, poursuit la rédaction, nous renseignant ainsi sur la vie en usine en temps de guerre, à Lyon précisément. L’ingénieur Roger Staquet-Fourné, lui aussi, termine son journal de route en reprenant son service à l’usine, mais c’est juste après sa démobilisation. Le brancardier Georges Baudin s’est contenté de notations laconiques jusqu’en 1916, puis son exaspération l’a conduit à développer ses critiques. Le 29 juin 1919, après la signature du traité de Versailles, il peut écrire sur son sixième carnet : « Ce jour donc, j’arrête ». Voyons également le cas d’un civil, trop âgé pour être mobilisé : Onézime Hénin, maçon et cultivateur à Ambleny, près de Soissons. Son carnet est régulièrement tenu malgré la proximité des combats et l’obligation d’évacuer le village, le 30 mai 1918. Il décrit encore le retour dans les ruines, la joie du 11 novembre, et il lui semble convenable de clore sa chronique au 31 décembre de la dernière année de guerre : « dernier jour de mon journal car je ne vois plus rien d’intéressant à dire ».

Ceux qui n’ont pas abandonné en ont conçu quelque fierté et certains l’ont exprimée. Après la guerre, le fantassin François Azéma rajoute en tête de son premier carnet : « Le présent livret a été écrit en entier dans les tranchées jour par jour au fur et à mesure que ma triste vie de tranchées s’écoulait. » Un autre fantassin, Paul Clerfeuille, le dit encore plus clairement dans son avertissement déjà cité mais qu’il faut reprendre ici : « Lecteurs qui lirez ce manuscrit, réfléchissez ! Combien il a fallu de patience, de peines, de souffrances, de volonté pour prendre pendant 4 ans et demi les notes pour écrire un tel manuscrit ! » Malgré les reproches de sa femme, il a considéré que ce n’était pas du temps perdu de mettre ses notes au propre pendant de longues soirées. Et de cela il pouvait aussi se montrer fier. Que dire alors des soirées de Louis Barthas remplissant ses 19 cahiers !

Mettre au propre

Des cahiers d’écoliers et le réflexe du bon élève de l’école primaire : à partir du brouillon, mettre au propre. Une opération particulièrement nécessaire étant donné l’état dans lequel se trouvaient les originaux. Abel Barthas me disait avoir vu son père, le soir, après le travail, mettre son texte au propre à partir de carnets déchirés, boueux, mangés par l’humidité ou par les rats. Léopold Noé se trouvait en 1915 dans le même régiment que Louis Barthas. Ses petits carnets menaçant de s’effacer, il a décidé de les recopier sur un cahier ; il signale même, pour décembre 1915, période de grandes pluies, un passage : « Étant effacé je ne peux en déchiffrer que quelques mots. Pluie et glace. » Il a interrompu brutalement son travail en mars 1931 au milieu d’une phrase.

Le récit « mis au propre » à l’hôpital par Édouard Ferroul après sa première blessure, intégralement repris dans un numéro de 2012 de la Revue du Tarn, contient, vers le début, alors que le 122e RI se prépare à quitter Rodez, cette brève mention : « Moi, j’achète une casserole en fer battu pour me servir d’assiette, un carnet et un crayon qui me serviront à faire le brouillon de mes impressions. »

Le souci de la mise au propre parfaite est discernable dans les trois versions du témoignage du cavalier Xavier Chaïla. La présentation détaillée en est faite dans le livre présenté par Sandrine Laspalles à partir d’un mémoire de maîtrise soutenu à Toulouse. Viennent d’abord les notes brutes sur des feuilles volantes dont certaines ont été quelque temps égarées. La première mise au propre est ainsi amputée de la période du 31 octobre 1915 au 3 février 1916. Les feuilles égarées ayant été retrouvées, Xavier Chaïla a estimé nécessaire d’écrire une troisième version, complète et définitive.

Basque émigré en Argentine où son carnet a été retrouvé, Jean Suhubiette a répondu à la mobilisation au 234e RI. Ancien élève de l’école primaire de Behasque, il en a gardé les réflexes : dès mars 1919 il a recopié au propre sur 50 pages les notes prises pendant la guerre. Camille Pescay, du 296e RI, a retranscrit son récit sur douze cahiers d’écoliers ; Camille Rouvière, du 231e RI, sur trois épais carnets ; Étienne Houard, du 4e RI, sur trois cahiers. La famille de l’artilleur Henri Gaymard a conservé ses deux carnets bruts écrits au crayon et la mise au propre sur deux cahiers d’école. La mise au propre des carnets du fantassin Louis Duchesne sur un cahier de 136 pages ne dépasse pas la page 27, peut-être interrompue par sa mort aux avant-postes le 20 juillet 1918.

Le témoignage laissé par Gaston Hauteur, du 127e RI, est plus complexe : un cahier correspondant à la période du 12 décembre 1917 au 10 avril 1918, seul rescapé de la phase « brouillon » ; un dossier de documents sur sa campagne à l’armée d’Orient ; un fort cahier de 190 pages dont seulement 117 sont rédigées, soigneusement, tentative de mise au propre qui se voulait définitive, mais qui a été interrompue ; un cahier de photos et de dessins. Du cavalier Lucien Cocordan, la famille a conservé six petits carnets ou agendas datés de 1914 à 1919 et un cahier d’écolier qui reprend le texte « au propre » jusqu’au 31 janvier 1917. Le sergent Valéry Capot, du 9e RI, s’adresse directement à ses « brouillons » : « Ils sont là devant moi ces pauvres compagnons de misère écrits au hasard de la mêlée, sales, écornés, tordus, mais cependant si chers ! Un à un je vais les prendre, et ce sont eux maintenant qui vont vous retracer ma triste vie passée. »

Survivant de cinq ans de guerre faite dans l’infanterie, le cultivateur gersois Théodore Clermont ouvre un gros cahier par ce très intéressant passage : « Ces quelques lignes qui vont suivre ont été écrites au jour le jour pendant la Grande Guerre. Elles ne contiennent que l’emploi de mon temps, les impressions personnelles sur les faits de guerre qui m’ont le plus frappé. Vous ne trouverez donc pas ici le récit de grandes opérations, le but que j’ai poursuivi en écrivant mon carnet de route a été celui de vous renseigner au jour le jour dans le cas où la bonne fortune ne m’aurait pas favorisé ; dans le cas où comme tant de bons camarades que j’ai eus, j’aurais pu rester sur quelque champ de bataille. » À la fin du cahier, Théodore Clermont ajoute : « Tels sont les souvenirs que je garde du 2 août 1914 au 1er janvier 1920, temps pendant lequel l’humanité entière a été bouleversée par la plus terrible des guerres qu’un tyran à la tête d’une nation militarisée a enclenchée. Transcrit des carnets de route pendant l’hiver 1920 et l’hiver 1920-21. Terminé le 25 novembre 1921. » Les mois d’hiver d’un cultivateur laissaient du temps pour l’écriture.

Jérôme Castan du 78e RI, Maurice Castéla du 110e RI, Pierre Billon (294e RI, puis 250e RAC), Léon Chalmette du 174e RI, le soldat allemand Hermann van Heeck, et tant d’autres combattants ont retrouvé le bon réflexe de l’école primaire. Le cavalier Henri Tissot ouvre ainsi les 500 pages de son témoignage : « En les mettant au net, je n’ai eu d’autre but que de revivre les heures les plus passionnantes et les plus remplies de mon existence. Peut-être les miens et quelques amis trouveront-ils plus tard quelque intérêt à parcourir ces pages. »

En transcrivant, les témoins ont-ils ajouté, supprimé, modifié ? La comparaison des trois versions du témoignage de Xavier Chaïla montre de légères variantes dues au souci de bien écrire. Certains ont compris qu’ils pouvaient faire état de pensées d’après-guerre, mais qu’il fallait respecter l’authenticité des originaux, réflexe intéressant pour l’historien. Le lieutenant Théodore Verdun, par exemple, a recopié un carnet tenu au jour le jour. Il a rajouté des commentaires postérieurs, mais il les a notés en changeant la forme de l’écriture. Le zouave Charles Gueugnier a recours à la même pratique lorsqu’il recopie ses notes de captivité entre le 4 juin 1918 et le 3 mars 1919. Le témoignage du caporal Barthas évoque des situations d’après-guerre (devenir d’un camarade, lecture d’un livre du bourreur de crâne Henry Bordeaux, projet d’élever un monument aux morts à Peyriac-Minervois), mais ces phrases sont immédiatement identifiables.

Lorsque la transcription est plus tardive, il y a évidemment plus de risques de déformation, mais il y en aurait eu davantage encore si les témoins s’étaient fiés à leur seule mémoire.

Rédactions tardives

C’est parfois à un âge avancé qu’un ancien combattant s’est lancé dans l’écriture. Le Drômois Louis Nicoud a décidé en 1967, à l’âge de 75 ans, d’écrire ses mémoires de guerre. Il est un des rares témoins directs à évoquer une mutinerie à laquelle il a participé. Clotaire Rieulle, « arrivé au soir de sa vie », a souhaité laisser ses Souvenirs et pensées d’un sous-officier d’infanterie, livre publié à compte d’auteur en 1978. Jean Rouppert a écrit à 86 ans ; Jean-Baptiste Belleil à 87 ans. Dans son avant-propos, celui-ci expose sa motivation : « Cédant aux sollicitations pressantes et réitérées de mes enfants, je me décide à l’âge de 87 ans à transcrire aussi fidèlement que possible sur les pages qui suivent, en consultant mes différents carnets où ils sont consignés au jour le jour, les principaux événements de la journée, en remémorant mes souvenirs sur les faits dont j’ai été le témoin, l’auteur, le confident… ainsi que quelques correspondances et pièces d’archives en ma possession. »

À 57 ans seulement, en 1952, Gaston Richebé écrit ses Souvenirs de guerre d’un fantassin, livre publié à Arras en 1956. Il le fait d’abord pour son plaisir personnel, ensuite pour les hommes de son âge, en souhaitant cependant que les jeunes apprécient l’immense sacrifice de ceux de 14. Amputé, Paul Tourigny a rédigé son témoignage de guerre en réponse aux questions que lui posaient des enfants à propos de son bras manquant. « Gueule cassée », Laurent Fénix a supporté son profond traumatisme jusqu’en 1955, date de la rédaction de ses mémoires qui commencent avec son enfance dans une famille pauvre et se poursuivent dans la guerre. Il se suicide en 1958. Ma chienne de jeunesse, d’Antoine Sévin, est le produit d’une coopération avec son neveu Gaston-Louis Marchal qui a publié le texte en 1986 à compte d’auteur. Fils de mineur et mineur lui-même, Antoine commence son récit avec la catastrophe de Courrières et le poursuit dans la guerre.

Écrivant à l’âge de 80 ans, Auguste Rama avoue des « trous de mémoire ». L’aviateur André Duvau a voulu fixer ses souvenirs par écrit car sa mémoire commençait à « s’effacer ». Lucien Artis s’adresse à ses enfants : « J’ai recopié textuellement le contenu de mes carnets de route, car vous ne pouvez pas lire mon écriture. » Textuellement, dit-il, mais ce n’est pas le cas d’Alrhic Buffereau dont les souvenirs sont recomposés.

La publication des Carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier a entrainé la création de la collection « La Mémoire de 14-18 en Languedoc ». Dans le n° 6, Années cruelles, dont la première édition date de 1983, les coordinateurs ont suscité le témoignage écrit de quelques survivants et ont enregistré puis transcrit des témoignages oraux. Auguste Bastide a lu Barthas et a placé son livre – « une merveille » – au-dessus de Genevoix, Barbusse et Dorgelès. Il est possible que cette lecture ait influencé l’auteur de Tranchées de France et d’Orient, petit livre dédié à ses enfants. « J’ai écrit ce cahier l’hiver 1980-81 », dit-il. « Pourquoi ? Parce que, sous l’empire des souvenirs, j’ai pris peu à peu conscience que je devais les soustraire à l’oubli. J’ai jugé que quatre ans terré dans les tranchées, avec la mort pour compagne, était quelque chose de barbare et d’impensable. J’ai pensé que je devais porter ces faits, ainsi que l’héroïsme et les souffrances des « Poilus », à la connaissance de mes enfants, de mes petits-enfants et de mes arrière-petits-enfants. »

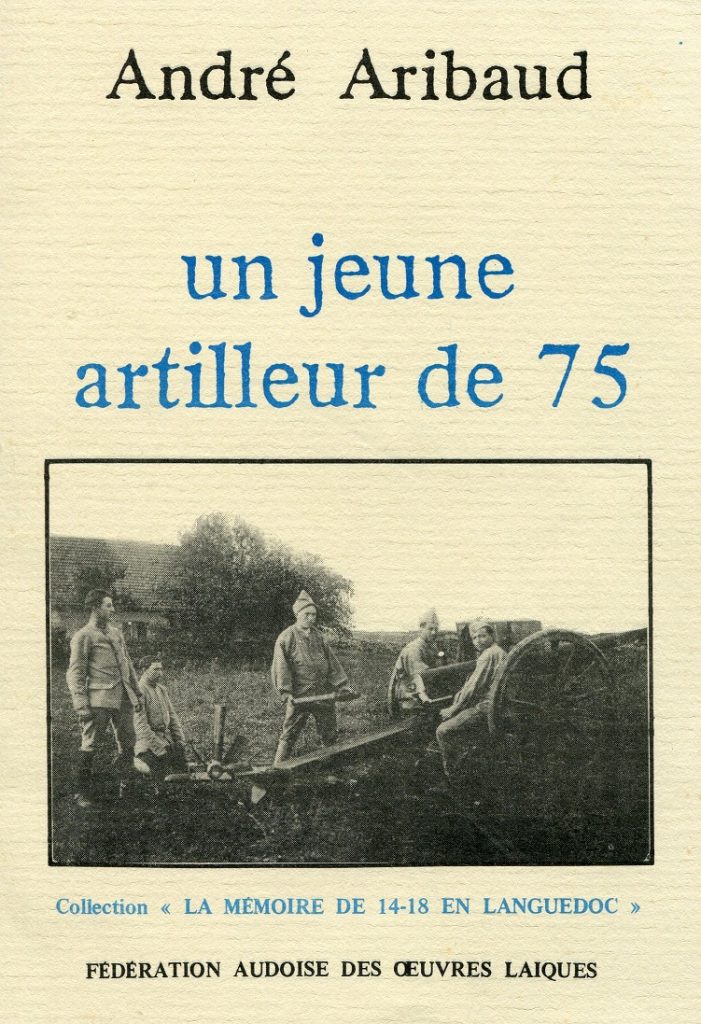

Quant à André Aribaud, parti simple soldat dans l’artillerie, il termine la guerre comme maréchal des logis, reste dans la carrière militaire et devient lieutenant-colonel. À ce titre, il interdit à ses petits-enfants bacheliers de lire le livre de Barthas, ce qui, évidemment, procure deux lecteurs supplémentaires au caporal tonnelier. Pourtant, au début de 1984, il propose à l’éditeur de Barthas de publier son propre témoignage. Celui-ci le fait volontiers car le texte est fiable, non chargé d’hagiographie militariste ou de dénigrement des pacifistes. Lors de chacune de ses permissions, André Aribaud rassemblait lettres et notes au crayon pour rédiger son carnet de route. Il s’est appuyé sur cette base solide. Dans son avant-propos, il précise : « D’autre part, ayant pris connaissance de la publication de mémoires d’anciens combattants de 1914-1918, je me suis renseigné et c’est ainsi que j’ai appris que c’était la FAOL [Fédération audoise des œuvres laïques] qui s’en était chargée. Il m’a semblé alors qu’il était de mon devoir en tant qu’ancien combattant d’essayer de lui apporter mon aide si minime soit-elle pour l’encourager à continuer dans cette voie. » André Aribaud a rédigé son texte pendant l’hiver 1983-1984, à l’âge de 87 ans. Le petit livre a été publié en novembre 1984 sous le titre Un jeune artilleur de 75, numéro 7 de la collection « La Mémoire de 14-18 en Languedoc ». Le témoignage d’André Aribaud s’appuie solidement sur ses carnets de l’époque, à la différence de celui de Louis Dardant publié en 2012 par les Presses universitaires de Limoges. La carrière de ce dernier ressemble à celle d’André Aribaud. Il a fini au grade de commandant ; il a décidé à 83 ans d’écrire ses mémoires de guerre à l’intention de ses descendants. Mais, ses souvenirs étant « estompés », il a largement puisé dans l’historique de son régiment. Les pages tirées de l’historique représentent 46 % du total, ce qui donne au texte une tonalité « perpétuellement martiale » comme le remarque son présentateur. André Aribaud, lui, disposait d’un carnet de route. Jean Norton Cru aurait aimé comparer Aribaud et Dardant.

Je terminerai cette partie avec le cas très particulier du médecin Louis Maufrais, d’après la notice rédigée par Dorothée Malfoy-Noël : « Sur ses vieux jours, presque aveugle, il entreprend de sauvegarder ses souvenirs de guerre en s’enregistrant au magnétophone. Dans l’héritage qu’il laisse à ses enfants, se trouvent 600 photographies du front et une boîte à chaussures contenant 16 cassettes de 90 minutes. Sa petite fille, Martine Veillet, découvre ce précieux corpus et met en écriture les souvenirs de son grand-père, menant une enquête afin de vérifier l’exactitude des faits. » Louis Maufrais avait tenu des carnets, précisant un jour : « La fatigue aurait dû me faire tomber de sommeil. Mais c’est le contraire qui se produit. Toutes les émotions de la nuit me bourdonnent dans la tête. Alors je prends un carnet et j’écris. » Le souci du docteur était de décrire seulement ce dont il avait été lui-même témoin et ce qu’on lui avait immédiatement rapporté. Martine Veillet remarque que son grand-père a d’abord voulu garder trace d’une expérience personnelle, puis qu’il a pris conscience d’être le témoin d’une page d’histoire.

Autant d’exemples qui montrent le rôle de la famille du témoin, destinataire de lettres et de notes, motivation d’écriture plus tardive, actrice d’édition.

4. Les carnets dans la famille

Dépôt, envoi

On a trouvé plus haut des cas de combattants ayant envoyé, bribe par bribe, leurs notes à leur famille avec mission de les conserver. Ils ont pu également les apporter en venant en permission, obtenue selon le tour ou pour cause de convalescence. C’est ce qu’a fait régulièrement le combattant lotois Cyrille Bibinet, par exemple. Et encore le Tarnais Adrien Amalric, mais le dernier de ses carnets a disparu avec lui dans le torpillage du transport de troupes Parana par un sous-marin allemand au large de l’Eubée.

Agrégé de chimie, Émile Carrière n’est en 1914 que simple soldat au 40e RI. Il tient un carnet et il choisit un « frère d’armes » chargé de l’envoyer à sa famille en cas de malheur. Dès janvier 1915, ses capacités le font nommer dans des usines d’armement parmi lesquelles la poudrerie de Toulouse. Il signale alors qu’il peut enfin écrire à l’encre : « Ce simple détail indique le changement survenu dans ma situation. » Même préoccupation chez Marc Delfaud : « À celui qui trouvera le présent carnet, prière de le faire parvenir à Madame Delfaud, institutrice à La Barde par Saint-Aigulin (Charente Inférieure). Y joindre tous les objets trouvés sur moi et dans mon sac. Merci. »

Les témoins font état de ces situations. En juin 1915 en Artois, l’instituteur audois Mondiès, soldat de l’escouade du caporal Barthas, est tué dans un bombardement. Barthas écrit : « Nous trouvâmes un sac déchiqueté où seul un carnet de notes était intact. C’était celui de Mondiès que comme seul souvenir de lui j’envoyai à sa famille. » Le paysan breton Victor Aubry est tué à la Main-de-Massiges le 25 septembre 1915. Ses camarades recueillent son carnet et l’envoient à sa veuve. Le Nordiste Adolphe Courouble est tué le même jour, et un camarade envoie son carnet à sa famille. Un autre Nordiste, Gabriel Castelain a épousé Suzanne le 21 juin 1914. Sur son calepin, il a écrit : « À la pensée que petite Suze lira bientôt ces quelques pages, véritable roman d’un cauchemar vécu, je me sens vaillant, Dieu est là c’est tangible. » Gabriel est tué le 18 février 1915 à Mesnil-les-Hurlus. Sa jeune veuve reçoit seulement en 1919 ses carnets expédiés par les autorités militaires. Le jour même de son vingt-cinquième anniversaire (5 mai 1917), le sergent bordelais Lucien Gay est tué près de Craonne ; sa famille reçoit, troués par les balles son livret militaire et son carnet de route.

Sur son carnet, le brancardier Léopold Retailleau avait écrit : « Ami ou Ennemi, qui que tu sois, si tu trouves ce carnet fais-le parvenir à M. Retailleau tonnelier rue du Paradis quartier des Vignes à Cholet. » C’est un Français qui l’a fait. Mais voici le cas remarquable du capitaine Charles Mahé du 48e RI, tombé le 9 mai 1915 dans les lignes allemandes. Son carnet a reparu en 1922, récupéré par un voyageur français, chef de rayon au Bon Marché, auprès du directeur d’une fabrique de jouets de Nuremberg. Le carnet portait l’adresse de la famille du capitaine et la demande de le lui faire parvenir en cas de décès.

Conservation

Connaissant mon intérêt pour la question, une bouquiniste m’a offert le carnet de route de Louis Marceau (né à Billy, Côte d’Or), sur lequel ce maréchal des logis au 48e RAC avait collé insignes, fleurs séchées et mèche de cheveux de son fils. Sa veuve l’a reçu et conservé quelque temps ce que prouve la dernière lettre de Louis, glissée dans le carnet : une lettre du 10 octobre 1915, jour de la mort de Louis. Ensuite le carnet a connu un périple qui l’a conduit entre les mains d’une bouquiniste carcassonnaise. Rappelons que le journal de Charlotte Moulis a été trouvé dans une brocante, Charlotte n’ayant pas eu de descendance directe. Des situations semblables se sont produites pour des correspondances : d’Arthur Mauclerc (publiée dans La Lettre du Chemin des Dames), du capitaine Bonneau (étudiée par Sylvie Decobert). Le temps a certainement fait disparaitre plusieurs de ces documents.

Mais, très souvent, les carnets sont restés dans les familles et celles-ci ont été fières de les apporter dans les dépôts d’archives publiques à l’occasion de la Grande Collecte, donnant ainsi raison aux prévisions de Jean Norton Cru mentionnées plus haut. La Mission du Centenaire a soutenu la publication d’un premier bilan sous la forme d’un gros livre de 512 pages, très illustré, dont la couverture est ornée du portrait du simple soldat Jean Salvin du 225e RI, avant sa terrible blessure au visage. L’APA, Association pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique, créée par Philippe Lejeune, a rassemblé à Ambérieu-en-Bugey des textes parmi lesquels figurent des témoignages de 14-18. Le livre 500 témoins de la Grande Guerre en a présenté quelques-uns. L’APA a organisé en juin 2014 une rencontre en Allemagne avec Deutsches Tagebucharchiv à Emmendingen. En Italie, à l’université de Gênes, Archivio Ligure della Scrittura Popolare, animée notamment par Fabio Caffarena, conserve et analyse un fonds considérable de témoignages, et a organisé en 2017 le colloque international In guerra con le parole (publié en 2018).

De nombreux carnets avaient vu le jour avant même le lancement de la Grande Collecte. La famille du brancardier Albert Filoche a conservé comme des « reliques » les papiers qu’il a laissés. Une nièce du sergent Marius Cantié a hérité de ses carnets et les a recopiés soigneusement à la main. La fille d’Olivier Monti commente ainsi les carnets de son père conservés précieusement : « Que de tristesse, d’épuisement, le désespoir n’étant jamais exprimé. Au contraire ressurgit la possibilité d’apprécier la moindre bouteille de vin, une nuit passée auprès d’une gentille fille, un match de foot ou quelques notes de musique. »

De riches familles sont allées, à partir de ses écrits, jusqu’à édifier un mémorial au combattant. C’est le cas pour l’aviateur Nissim de Camondo, tué en 1917, dont le père a légué à la République française son hôtel particulier au parc Monceau pour y créer un musée à la mémoire de son fils. La famille de l’as italien Francesco Baracca, tué en juin 1918, a considéré ses lettres et carnets comme un mémorial confié au musée du Risorgimento de Milan. Les carnets du soldat alsacien de l’armée allemande Dominik Richert, apportés par sa famille, sont exposés au musée de Dannemarie qui vient d’ouvrir ses portes au public (août 2021). Sans aller aussi loin, des élèves ont été fiers de montrer à leur prof d’histoire les carnets ou cahiers de 14-18 conservés dans leur famille. L’arrière-petite-fille d’Étienne Houard, du 4e RI, l’a fait lorsqu’elle était en classe de 3e, et c’est l’origine de leur publication en 1982. Même chose pour les 19 cahiers du tonnelier Barthas qui sortaient chaque année de leur carton afin qu’une prof d’histoire en lise des passages à ses élèves du lycée technique de Carcassonne.

Mais, pour cela, il avait fallu attendre la génération des petits-fils du tonnelier. C’est une question qui sera abordée plus loin. Retenons seulement le souci de la conservation de documents dont la famille ignorait le retentissement que pourrait avoir leur publication. Même souci de conservation et résurgence tardive dans le cas de Joseph Pomès du 18e RAC. Survivant, il a ramené chez lui ses carnets, et la famille a également conservé 200 lettres de lui venant du front. Sa femme et sa fille ont lu les carnets qui ont été ensuite rangés dans une caisse en bois au grenier. Personne ne s’en est plus occupé, mais « on les y savait ». Tous ces carnets dont on connaissait l’existence ou qui ont été redécouverts étaient prêts à affronter l’épreuve de la publication, épreuve à laquelle on pouvait échouer ou réussir sous des formes diverses.

Ouvrage cité :

– La Grande Guerre des Français à travers les archives de la Grande Collecte, présenté par Clémentine Vidal-Naquet, Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale, 2018.

Sources :

– Dans Témoins, notices Meyer, Dorgelès, Tharaud, Malherbe, Madeline, Genevoix, Lintier.

– Dans 500 témoins, notices Barthas, Moulis (+ de Moustier), Ferroul, Capot, Charpin, Colin, Tailhades, Andrieu, Bieisse, Tourigny, Delon, Bataille, Rouvière, Gueugnier, Bonneval, Clergeau, Bibinet, Boudard, Cœurdevoy, Lapeyre, Loubet, Balard, Lecompt, Congar, Denisse, Delmotte, Poulet, Larrazet, Bès, Castéla, Le Noan, Charignon, Hénin, Azéma, Clerfeuille, Noé, Chaïla, Suhubiette, Pescay, Houard, Gaymard, Duchêne, Hauteur, Cocordan, Clermont, Castan, Chalmette, Verdun, Nicoud, Rouppert, Belleil, Richebé, Fénix, Sévin, Buffereau, Aribaud, Dardant, Maufrais, Amalric, Carrière, Delfaud, Aubry, Gay, Retailleau, Mahé, Marceau, Mauclerc, Bonneau, Cantié, Monti, Richert, Pomès.

– Sur le site du CRID 14-18, notices Jünger, Rodewald, Bessière, Sun Gan, Baudin, Balique, Bouton, Cabos, Sternheim, Hassebroucq, Chrétien, Kuhr, Renaux, Cellier, Lefebvre, Lemaître, Masselin, Pasquier, Staquet-Fourné, Billon, Van Heeck, Tissot, Rieulle, Rama, Duveau, Artis, Bastide, Courouble, Castelain, Filoche, Camondo, Baracca.