Rémy Cazals, 2021

1. Quelques évidences

Les documents les plus nombreux pouvant servir de témoignages sur la période sont les lettres échangées entre le front et l’arrière. Elles remplacent la conversation. Pour ne prendre que deux exemples tarnais, le docteur en droit Jules Puech et le briquetier Émile Banquet le disent clairement. Ce dernier, par exemple, dès le 7 septembre 1914 : « Raconte-moi, chère Angèle, tout ce qui se passe à la maison. Les jours où nous marchons, le temps passe vite, mais les jours de repos nous nous ennuyons beaucoup. Alors, tiens-moi compagnie. »

Niveaux d’alphabétisation

La plupart des contemporains, dans les pays d’Europe occidentale, savaient lire et écrire. Au tout début de la guerre, l’agriculteur Léon Plantié a dû insister auprès de sa femme pour qu’elle prenne plus souvent la plume, et il a réussi ; malgré la fatigue de très dures journées de travail, Madeleine a largement participé à cette correspondance récemment publiée. Jean Blanchard et Francisque Durantet, d’Ambierle, se sont retrouvés au 298e RI ; au village, Michelle Blanchard aidait Claudine Durantet à rédiger son courrier. Lucien Papillon, de Vézelay, use d’une écriture phonétique pittoresque, mais il se fait comprendre. Les illettrés sont rares et ils trouvent des solutions pour rester en contact avec leur famille. Fils de médecin, le Breton Charles Gaillard qui vient de s’engager informe ses parents, le 17 septembre 1914 : « Hier, j’ai écrit une lettre pour un camarade de chambrée qui ne sait pas lire. » Évoquant la mort de l’instituteur Mondiès, Louis Barthas note qu’il rédigeait les lettres à sa famille d’un autre soldat de l’escouade nommé Ayrix. Cette situation est plus fréquemment signalée dans l’armée italienne, notamment pour les soldats du Mezzogiorno. Mario Monicelli utilise le thème dans son film La Grande Guerra. L’historien Fabio Caffarena rapporte le cas d’un régiment d’analphabètes dans lequel un soldat écrivait pour quarante autres. Et on comprend la sollicitude de ces hommes pour leurs enfants : qu’ils aillent à l’école et qu’ils profitent de l’enseignement !

L’historien Romain Ducoulombier a montré comment le caporal Barthas avait transposé la fonction civile et syndicale de secrétaire de section en écrivant au nom de son escouade à un ministre pour critiquer la mauvaise qualité du pain, à des œuvres sociales en faveur de jeunes soldats orphelins. L’intellectuel Jules Puech, peu efficace dans le maniement de la pelle, et ses camarades, n’ayant pas l’habitude des correspondances administratives, ils font échange de bons procédés. Mais cela ne concerne pas leurs lettres personnelles. Chacun écrit les siennes. On connait même une situation étonnante : Marie-Louise Puech a chargé le soldat Salvan de veiller sur son mari et de lui donner de ses nouvelles ; elle le raconte à Jules dans sa lettre du 22 novembre 1915 dont on peut citer un long passage :

« Ce matin, m’est arrivée ta petite carte disant que tu étais employé au bureau du cantonnement et cela m’a fait le très grand plaisir que tu comprends. Il me semble que tu souffriras un peu moins, les nuits surtout ; tu ne parles pas de Salvan et je pense que cela te fera une certaine peine de te séparer de lui. Il m’a écrit une très gentille lettre dernièrement, quand j’étais si anxieuse ; je lui ai écrit et il m’a répondu sur un si joli ton, si discret et si délicat que cela m’a touchée. Je lui avais dit de ne pas te parler de ma lettre pour ne pas t’inquiéter et il me répond qu’il a suivi mes instructions et que tu es en train d’écrire à côté de lui sans te douter qu’il m’écrit aussi. Ne lui en parle donc pas puisqu’il a gardé le secret, mais maintenant que tu seras moins exposé que lui, je te le raconte. Sa lettre m’a réellement émue et elle était parfaite comme orthographe, il y avait même un imparfait du subjonctif. Peut-être pourra-t-il être envoyé un peu à l’arrière comme père de quatre enfants ? »

Exprimer son amour

Deuxième évidence : la guerre signifie séparation et exposition des hommes au danger. Les lettres rétablissent le lien familial ; celles qui viennent du combattant prouvent qu’il est toujours en vie. Le fantassin Maurice Pensuet le dit nettement : « Le plus souvent possible je vous écrirai ; ce sera un signe de vie. » Les retards de distribution provoquent l’angoisse, d’autant qu’ils coïncident souvent avec des périodes d’offensive et de danger accru. Loin de toute théorie établie sans tenir compte des réalités, l’étude sérieuse des correspondances de 1914-1918 prouve qu’elles expriment l’amour conjugal et l’affection au sein de la famille. La guerre n’a pas transformé les combattants en brutes. Ce que notre équipe a montré dans 500 témoins de la Grande Guerre est confirmé par les publications plus récentes comme celles de Clémentine Vidal-Naquet.

C’est cette même historienne qui a préfacé le livre construit avec la correspondance de Léon et Madeleine Plantié, dont le titre même est évocateur : Que de baisers perdus… On pourrait en citer de nombreux passages, les uns peu originaux (« Nous avons besoin du pain, c’est la nourriture des corps, mais actuellement les lettres sont une nourriture de l’âme »), d’autres plus étonnants (« Pour me plaindre compare-moi à un alcoolique, s’il n’a pas sa ration habituelle d’alcool, il est de mauvaise humeur ; si moi je n’ai pas de tes lettres, je suis malheureux »). Léon évoque l’amour physique à mots couverts ou il a recours à des points de suspension, mais parfois avec des mots crus. Il pense à son fils : « Ce que je regrette le plus, Chère Amie, ma chère bien aimée, je vais te le dire et je te le dis du fond de mon cœur, c’est de n’avoir pas assisté aux progrès qu’Étienne a réalisés tous les jours depuis mon départ. […] Quel doux plaisir, quel bonheur ce serait été pour moi que de l’enseigner à marcher, à parler, à s’amuser, et dire que j’en suis privé. » L’Albigeois Émile Banquet écrit à peu près la même chose : « Comme j’aimerais être là-bas et rentrer le soir de mon travail, prendre les enfants sur mes genoux, jouer avec eux au milieu de ceux que j’aime. »

Le Corrézien Henri Taurisson est persuadé que la guerre lui a montré où se trouvait le vrai bonheur : dans sa famille. Ses allusions sexuelles sont retenues (« j’ai toujours peur que les enfants lisent les lettres ») : « Et puis n’être pas sûr de revoir celle que l’on aime tant et qu’on voudrait serrer entre ses bras et puis autre chose encore que je ne dis pas mais que tu comprends. » Le Toulousain François Guilhem, le Tarnais Émilien Rocacher, le Drômois Henri Sénéclauze redécouvrent l’amour conjugal et le proclament. Les instituteurs Alfred et Rosa Roumiguières constatent que leur amour augmente avec la durée de la guerre. Un autre instituteur, Zacharie Baqué, écrit le 14 octobre 1914 à sa femme et à ses filles : « Je vous aime tous les jours davantage. »

« Écrivez-moi souvent », demande le Breton Jules Lachiver à sa famille. Le Savoyard Fernand Lugand, vaguemestre, dépasse son cas personnel en remarquant : « Les lettres sont au moral ce que le ravitaillement en vivres est au corps. » Pour Paul Cazin, les lettres sont « un baume », et pour Pierre Suberviolle « une caresse ». Elles « chassent les idées noires » de Maurice Faget. Jean Caussade dit à plusieurs reprises que sa seule consolation réside dans l’échange des lettres ; il emploie des termes sans équivoque : « Ma chérie », « Mille baisers », etc. Le 17 septembre 1917 : « Dans l’après-midi, je suis allé visiter un peu partout dans les jardins, et j’ai trouvé encore ces petites pensées toutes couvertes d’herbes dont j’ai ramassé très délicatement pour te les envoyer. Je les ramassais si précieusement qu’il me semblait te caresser à toi-même, mais hélas tu es cependant bien trop loin de moi pour cela. Il faut encore vivre dans l’espoir d’y arriver un jour, mais ce jour heureux, où est-il ? » « Je me demande comment je pourrais vivre sans ma lettre à peu près quotidienne », constate Henri Chabos qui ajoute : « Je deviens sentimental de plus en plus. » « Tâchez de m’écrire chaque jour », demande Aimé Vigne. « Les uns ou les autres, vous pouvez bien arriver à ce résultat. Il me semble que nous devons bien mériter cela. Si vous saviez comme l’on en a besoin. » Marie Séguy écrit à son fiancé afin de lui faire vivre un peu de sa vie au village de Larrazet.

Loin d’être devenus des brutes, les poilus sont sensibles à la nature. Avant d’être tué le 27 septembre 1915 à la ferme de Navarin, Léo Latil avait écrit à ses parents : « Chaque matin nous entendons chanter les alouettes les plus joyeuses. » En rapportant ce témoignage, Jean Norton Cru ajoute : « L’idée de la mort réveille toujours cet attendrissement pour la nature ; nous l’avons tous éprouvé. Je connais mieux les alouettes depuis la guerre, à Verdun, en particulier, elles me fascinaient. » Dans la tranchée, le territorial Louis Hourticq se souvient d’un célèbre entomologiste : « Si j’avais l’esprit d’observation d’un Fabre, je trouverais plaisir, pendant des heures, à regarder les bestioles infimes et étranges qui rampent, sans bruit, sur les parois. » L’Irlandais Willie Redmond évoque les coquelicots et les bleuets au moyen desquels l’été décore la tranchée, et il écrit un poème aux pies (« Magpies in Picardy »). En marge du passage du Feu de Barbusse qui montre que « le haut de la tranchée s’est orné d’herbe vert tendre », Marx Scherer ajoute « et parfois de coquelicots ».

Nous sommes très loin de la théorie de la « brutalisation » avec ce beau passage du marbrier Louis Chirossel à sa femme : « Tu me dis que les Loriolais sont ensemble et que moi je suis seul. C’est vrai, mais j’ai aussi de bien braves gens, des Toulousains, des Marseillais, des Nîmois et enfin des Ardéchois, mais tous bien courageux et bons amis. Il n’y a que la guerre pour rendre amis et doux. »

« Travaille bien en classe », conseille le même Louis Chirossel à sa fille. L’agriculteur Robert Rey est heureux d’apprendre que ses fils font des progrès à l’école : « plus tard ça pourra leur rendre service ». L’instituteur Émile Mauny, depuis le front, se préoccupe de la réussite scolaire de son fils et de ses anciens élèves. Au milieu des horreurs de la guerre, Louis Chaléat souhaite faire de ses enfants des citoyens conscients qui sauraient s’opposer à une nouvelle guerre. Léon Plantié donne une mission à sa femme : « Dis à notre fils que jamais quand il sera homme, il ne soutienne le parti, n’importe quel qu’il soit, qui veuille faire la guerre car il n’y a rien de plus terrible. »

Un corpus potentiel énorme

Les paragraphes qui précèdent expliquent le nombre considérable de lettres échangées pendant les cinq années de guerre. La pratique de la franchise postale militaire favorise le phénomène. La correspondance de l’officier d’infanterie Benjamin Simonet publiée en 1986 porte ce titre à double sens : Franchise militaire. Sous la neige ariégeoise, en janvier 1915, Marie Escholier souligne, avec humour : « Quand le temps est trop mauvais, le facteur envoie sa femme. Elle est arrivée ce matin, blanche comme le paysage et elle dit : « Je n’apporte que le courrier de ceux qui sont à la guerre, les autres peuvent attendre. » » Fabio Caffarena évalue à 4 milliards le nombre de lettres échangées en Italie pendant la guerre, à 10 milliards en France, à 30 milliards en Allemagne.

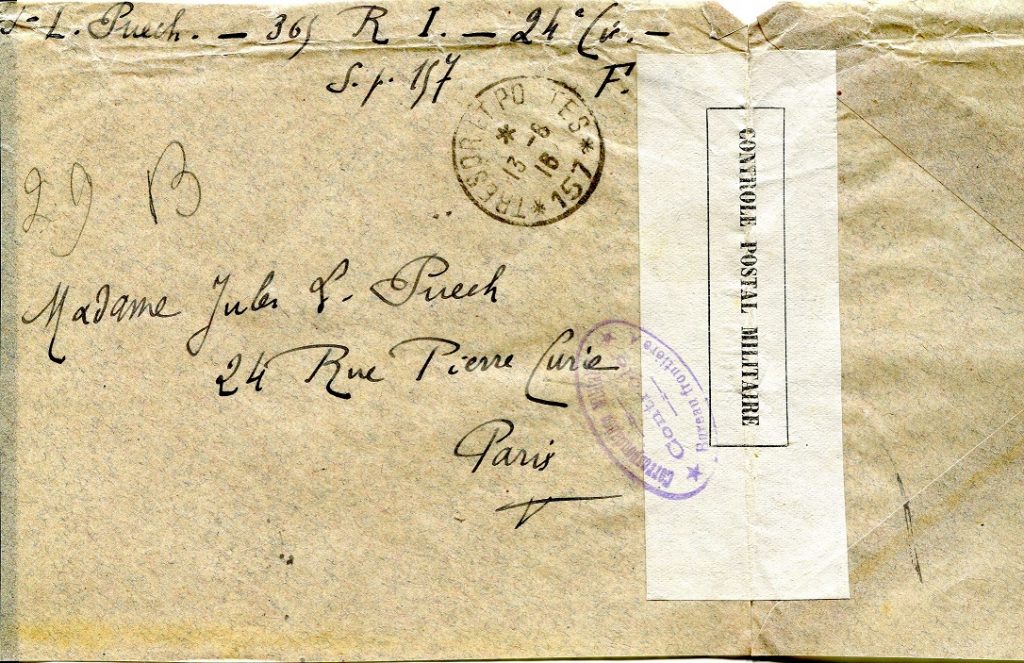

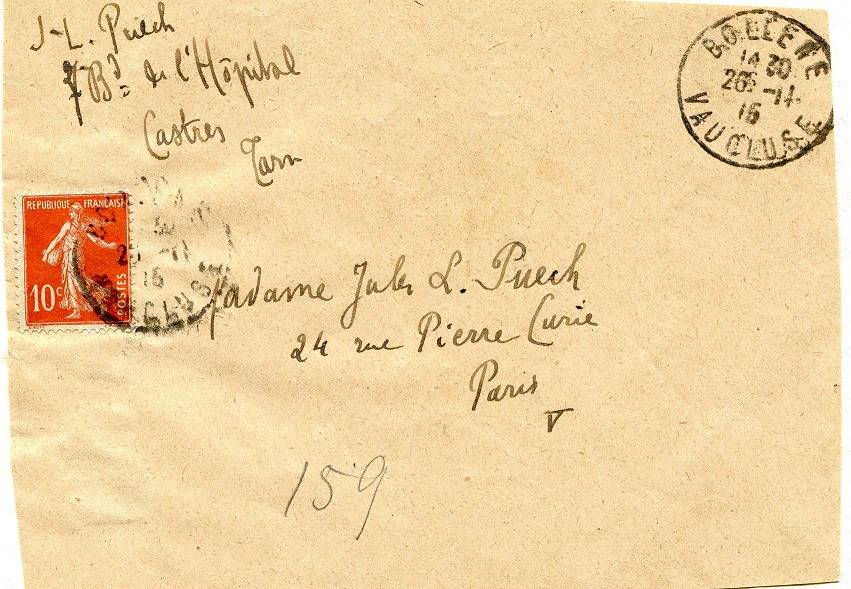

Pierre Champion note : « Tout le monde écrivait et, des tranchées à nos foyers, c’était un perpétuel envol de petits papiers. » Paul Cazin évoque les soldats écrivant « du matin au soir ». Zacharie Baqué constate, le 4 novembre 1914 : « Je fais des lettres, des lettres, des lettres. J’en ai reçu dix en trois jours. » Le corpus Plantié représente 1500 lettres ; celui de Jean Rouppert en compte 1926. En seulement dix-huit mois, entre mars 1915 et août 1916, Jules Puech écrit 463 lettres à sa femme, et celle-ci lui en envoie 428. L’ensemble représente plus de 2300 pages de format A4. Thierry Hardier et Jean-François Jagielski ont établi la liste impressionnante des produits envoyés à Barbusse par sa femme dans des colis. Sur le carnet du simple soldat Marius Monbel, les mêmes auteurs ont compté les courriers qu’il avait envoyés pendant une durée de 48 jours : 117 lettres, cartes ou poésies, dont 37 % à sa femme. Comme l’indique le titre du livre préparé par son fils, le Forézien Joannès Berger écrivait Une lettre par jour. Le Savoyard Delphin Quey remarque, le 8 septembre 1915 : « Je reçois en moyenne deux lettres par jour. » Le Tarnais Dieudonné Boyer explique à ses parents pourquoi le courrier est parfois retardé et il ajoute : « Malgré cela, je vous donne des nouvelles tous les 3 jours et il est inutile de vous alarmer. »

Paul Mencier livre une information peu fréquente en signalant le savon que lui passe son capitaine, fin septembre 1914, parce qu’il n’écrit pas régulièrement à son père. Le sergent Louis Chirossel critique ceux qui ne donnent des nouvelles à leur famille qu’une fois par mois : « Pour parer à ça, nous avons mission de les forcer à écrire, et cela n’arrive pas qu’à quelques-uns ! Le fils du pasteur protestant de Chomérac m’a avoué avoir resté 2 mois sans donner de ses nouvelles et c’est pour ça, quoique je te dise toujours la même chose, que j’écris tous les jours et que je tiens et désire tant en recevoir de tes nouvelles. Quand je passe un jour, cela m’ennuie, cela m’est arrivé de rester quelquefois 2 jours, alors je maudis la poste et ses employés. » Mais l’artilleur Charles Nordmann se fait plutôt l’interprète de la majorité des poilus dans son invocation : « Ô vaguemestre, être béni des dieux et surtout des hommes […], tes humbles galons de sous-officier, pourtant bien usés, déversent lorsqu’ils surgissent à l’horizon, plus de soleil aux âmes que le soleil levant. »

Moins de lettres de femmes conservées

Si nous disposons de moins de lettres de femmes, la raison est très simple : il était facile de conserver les envois des soldats dans le tiroir d’une armoire au domicile familial ; le soldat ne disposait que de son sac à dos déjà très pesant. Souvent les combattants ont demandé à leur famille de ne pas détruire leurs lettres, en précisant qu’ils auraient plaisir à les relire après la guerre. C’est le cas d’Étienne Tanty, de Léon Plantié et de bien d’autres. Mais eux pouvaient rarement faire de même.

À quelques jours d’intervalle, entre le 14 et le 24 mars 1915, Léon Plantié écrit :

« Je n’ai jamais pensé, chère amie, à te demander ce que tu fais de mes lettres. Je me suis mis dans l’idée que tu les gardes toutes, et sans doute que tu le fais, en effet. Plus tard, il me semble que je serais content de repasser ces longues lettres où je te disais toutes les horreurs de la guerre, toutes mes inquiétudes et tout ce que je souffrais de cette longue séparation, et Étienne crois-tu qu’il ne sera pas content lui aussi de les lire ; petit, il les lira pour se distraire, mais une fois homme il les lira alors pour se faire une idée de ce que c’est que la guerre, de ce qu’un père souffre loin de sa femme et de son enfant et peut-être il apprendra aussi à me connaitre et il verra comme je l’aime. »

« Tu me parles, chère Amie, de mes lettres. J’étais sûr d’avance que tu les gardais et que plus tard nous pourrions les relire ensemble. Quant à moi ne m’en veux pas, je les ai gardées longtemps mais quand je m’en suis vu encombré j’ai fait comme tous les autres et je les ai faites brûler. À présent, je les garde par paquets et quand j’en ai les pleines poches, je profite d’une journée tranquille pour les relire, je les embrasse parfois et je les fait brûler aussi. »

Le livre Au front à 17 ans rassemble les Lettres d’un jeune Morbihannais à sa famille comme son sous-titre le précise ; il ne contient qu’une seule lettre de la mère de Charles Gaillard, celle du 23 octobre 1915 qui lui a été retournée après la mort de son fils, avec la mention « Retour à l’envoyeur. Le destinataire n’a pu être atteint ». La correspondance conservée du couple Lamothe comprend 159 lettres de Louis et 11 de sa femme Dalis. On ne multipliera pas les exemples qui illustreraient une règle générale.

Cependant les correspondances dans les deux sens ont parfois été conservées. C’est le cas des lettres de Jules Puech et de sa femme Marie-Louise, comme exposé plus haut. On dispose de 2013 lettres d’Alfred Roumiguières à sa femme Rosa, et de 2018 de celle-ci à son mari. Entre le front et la Drôme, on peut suivre les échanges entre Louis et Augustine Magnan, retranscrits dans l’épais recueil départemental paru en 2002. César Vincent, un autre Drômois, n’était pas encore connu à cette date. Sa correspondance a été étudiée par une doctorante de l’université néerlandaise de Nimègue. Le fonds compte 1295 pièces, pour la plupart des lettres du soldat à sa famille, mais aussi des missives reçues par César Vincent, apportées chez lui lors des permissions. Cela permet de reconstituer son réseau de relations amicales et amoureuses. Le jeune soldat a été tué en octobre 1917 lors de l’attaque de la Malmaison ; après sa mort, une jeune fille a tenu à récupérer les lettres qu’elle lui avait adressées.

L’absence des lettres du poilu et la présence de celles qu’il a reçues, voilà une situation beaucoup plus rare, mais pas inexistante. Le capitaine Bonneau a conservé les lettres de sa maîtresse et future épouse, mais celle-ci, déjà mariée et en instance de divorce, préfère détruire celles qu’il lui adresse car elles pourraient la desservir dans la procédure. Un fonds récemment déposé aux Archives départementales du Gers est constitué par les lettres envoyées au combattant Frix Cabos par sa mère, sa tante, son cousin et sa fiancée. Mais les messages dans l’autre sens sont rarissimes. On ne connait pas la raison de ce cas atypique. Le fait que le soldat ait arraché plusieurs pages de son carnet personnel pourrait laisser penser à une volonté d’oublier, d’effacer. Mais il n’a pas tout détruit. En creux, par ce que disent ses correspondants, on peut apprendre quelques détails sur sa vie au front. Les lettres du cousin Victor, en particulier, montrent l’accord des deux hommes sur la condamnation de la guerre et les joies de la vie civile.

Ouvrages cités :

– Romain Ducoulombier, « La « Sociale » sous l’uniforme : obéissance et résistance à l’obéissance dans les rangs du socialisme et du syndicalisme français, 1914-1916 », dans Obéir/désobéir, Les mutineries de 1917 en perspective, Paris, La Découverte, 2008, p. 266-279.

– Clémentine Vidal-Naquet, Couples dans la Grande Guerre, le tragique et l’ordinaire du lien conjugal, Paris, Les Belles Lettres, 2014.

Sources :

– Dans Témoins de JNC, notices Cazin, Latil, Hourticq, Champion, Nordmann.

– Dans 500 témoins, notices Puech, Banquet, Blanchard, Papillon, Gaillard, Barthas, Pensuet, Taurisson, Guilhem, Rocacher, Sénéclauze, Roumiguières, Baqué, Lachiver, Lugand, Suberviolle, Faget, Caussade, Vigne, Chirossel, Rey, Mauny, Chaléat, Simonet, Escholier, Rouppert, Berger, Quey, Mencier, Tanty, Lamothe, Magnan, Vincent, Bonneau.

– Sur le site du CRID, notices Plantié, Chabos, Séguy, Redmond, Scherer, Boyer, Cabos.

2. Une écriture différente selon les correspondants

Lorsque l’historien analyse une correspondance, il ne suffit pas de bien se renseigner sur celui qui écrit, il faut aussi connaitre le destinataire et ses rapports avec le scripteur. Le fonds Bonneau contient les lettres que ce capitaine artilleur envoyait à sa famille. Lorsqu’il s’adresse à son père, un médecin toulousain réputé, il lui parle de haute stratégie, d’homme à homme, en style châtié. À sa mère, de façon plus familière, il donne des détails sur sa vie quotidienne. Avec sa jeune sœur, les sujets les plus divers sont abordés assaisonnés de la pointe d’humour nécessaire pour dédramatiser les situations. Sans doute adoptait-il une autre manière dans ses lettres à sa maîtresse, mais on a vu plus haut pourquoi celles-ci n’avaient pas été conservées.

Pour rester dans le domaine des maîtresses, quand Roland Dorgelès s’adresse à la sienne, il ne minimise pas toutes les horreurs de la guerre, alors qu’il les cache complètement à sa mère très sensible. Pierre Ribollet fait de même avec sa mère. Mais la vérité est trop terrible, et il faut qu’elle sorte ; ce sera dans les lettres à son cousin, mais il termine celle du 22 septembre 1915, écrite au Violu dans les Vosges, par ces mots : « Ne dis pas un mot de tout cela à Maman ! » On trouvera d’autres exemples dans une prochaine rubrique consacrée à l’autocensure.

Le soldat qui écrit à son ancien instituteur insiste sur le devoir de défendre la France. Du moins les quatre notables, auteurs du journal de guerre du village de Larrazet, ont-ils sélectionné les lettres venant du front qui confortent leurs propres positions patriotiques. Le capitaine Marcel Rostin a été élevé par son oncle, qui fut lui-même officier. Les lettres qu’il lui adresse pendant la guerre se caractérisent par leur conformisme : « Je vous le répète, tout l’honneur qui m’échoit doit être reporté sur vous, qui m’avez instruit, élevé et dirigé dans la bonne voie. La guerre seule pouvait me donner une occasion très belle de vous prouver que je n’étais pas inférieur au soldat que vous avez rêvé. » Dans cette correspondance abondent les passages grandiloquents sur « notre race [qui] possède des trésors de vertu que la guerre seule pouvait révéler » et sur les « tueries sans nom d’où s’élève la gloire ». Ce parti pris aboutit à des affirmations absurdes. Les soldats sous les ordres du capitaine Rostin seraient parfaits ; ils ne s’enivreraient pas ; ils rentreraient de permission sans un jour de retard, et avec le sourire. Or ce capitaine avait fait une conférence, avant la guerre, opposant le dressage des soldats allemands à la mentalité des soldats français. Ceux qu’il décrit dans les lettres à son oncle sont sortis de sa conférence et non de la réalité. Dans l’intéressante postface qu’il a donnée au livre de Marcel Rostin, Jean-Marie Guillon écrit : « On voit bien ce qu’il doit, dans sa façon d’entrer dans la guerre, de la faire et de la supporter, à cette culture que l’armée lui a inculquée. Culture militaire et non « culture de guerre », cette expression, qui n’est pas sans intérêt et sans efficacité, est devenue si banale qu’elle est utilisée à tort et à travers, tant et si bien qu’on ne sait plus ce qu’elle recouvre. »

Je cite pour mémoire la lettre du soldat corse Jacques Ambrosini reproduite dans le recueil Paroles de Poilus. Depuis la péninsule de Gallipoli où des Français sont engagés contre les Turcs, ce jeune homme raconte en mai 1915 à son frère des « exploits » de manière peu crédible. Au cours de l’assaut, un soldat turc aurait fait mine de se rendre puis aurait essayé de mettre en joue notre « héros » qui poursuit : « Plus leste que lui, je lui flanque ma baïonnette dans la tempe gauche et, instinctivement, je fais partir un coup. Les cervelles sautent en l’air et viennent jusqu’à ma figure. Il me crie pardon et meurt. » Voilà un Turc bien endurant qui trouve la force de demander pardon alors que « ses cervelles » ont sauté en l’air ! Plus tard, le héros est blessé : « Je souffrais, mais pas un murmure ; au contraire je chantais. » Ambrosini conclut son récit par cette phrase atypique : « Fais parvenir cette lettre à la maison afin qu’eux aussi connaissent ce que sont trois jours de guerre sous une pluie de mitraille. »

Ouvrage cité :

– Paroles de Poilus, Lettres et carnets du front 1914-1918, sous la direction de Jean-Pierre Guéno et d’Yves Laplume, Librio, 1998.

Sources :

-Dans 500 témoins, notices Bonneau, Dorgelès, Ribollet, Larrazet, Rostin.

3. Dire l’intime

Comme on l’a vu plus haut avec les lettres de Léon Plantié, la séparation des couples entraine de lourdes frustrations, mais la pression sociale fait en sorte que la pudeur impose la plupart du temps ses codes. Léon s’en dégage quelquefois. Henri Sénéclause envoie régulièrement baisers et caresses à sa femme Rosalie et se montre parfois plus précis. Ainsi lorsqu’il écrit, le 18 juin 1916 : « C’est près de midi, je vais aller dormir, on devient flemmard de rien faire ; il n’y a que mon petit frère qui est courageux de ce repos, il te ferait bien un coup double en ce moment, car aussitôt que je pense à toi il s’endurcit. […] Je finis en te caressant bien bien fort. Je te voudrais bien une heure de temps pour me faire passer l’envie qui me tient. Puisqu’il n’y a pas moyen, je vais dormir. Encore des bons baisers sur tes yeux et sur ta bouche que j’aime bien. » Même si les allusions sexuelles et les expressions amoureuses sont peu exubérantes dans les lettres de Jules Puech à Marie-Louise, celle-ci lui fait remarquer qu’elles l’empêchent de montrer toutes ses lettres à la famille. Car, dit de son côté Marie Escholier, les lettres des combattants appartiennent à tout le monde.

Dans sa notice sur la famille Résal, Vincent Suard confirme que l’intime masculin affectif et surtout sexuel est rarement évoqué dans les écrits de la Grande Guerre, ce qui rend précieux un passage de Louis Résal (20 ans) à son frère Paul où il expose sa conception de ce que doit être sa sexualité : « Pour moi, tu seras peut-être épaté par ce que je vais te dire : je n’ai jamais baisé de femme et je ne suis pas allé au bordel ; voici pourquoi : d’abord je ne veux pas faire cette opération avec n’importe qui, cela me dégoûte et me fait le même dégoût que de me laver les dents avec une brosse à dent d’une personne étrangère ; on me proposerait de le faire avec telle jeune femme que je connais depuis longtemps et qui est bien, évidemment j’accepterais, mais avec la première putain venue cela me couperait la chique […] cela ne m’empêche pas de dire des grivoiseries et d’en entendre et de les comprendre, et même de grosses cochonneries. »

Vincent Suard expose également, d’après le témoignage publié à compte d’auteur par Marie-Noëlle Gougeon en 2014, le thème de la relation amoureuse entre Mathilde Rozet et Jean-Marie Relachon, le camarade de son frère, dont les parents habitent le bourg voisin. Les deux jeunes gens usent d’abord d’un ton très réservé car les parents de Mathilde lisent son courrier, puis ils s’enhardissent. Mathilde insère dans ses lettres des extraits de poésies (Lamartine par exemple). Au printemps 1917, Jean-Marie est reçu chez Mathilde et écrit au frère de celle-ci : « Bien cher beau-frère, excuse-moi si je prends ce titre pour te causer, c’est manière de rigoler et puis tu n’es pas ignorant des relations que j’ai avec ta sœur et les affaires marchent à merveille.» En 1919, le régiment occupant une ville de Rhénanie, Jean-Marie taquine Mathilde en évoquant les bonnes fortunes possibles avec les Allemandes : « J’ai un café attitré. Il y a une serveuse qui a le béguin pour moi. Et maintenant je bois à l’œil et je fais laver mon linge et si je voulais je pourrais coucher toutes les nuits mais tu me connais je ne veux pas endommager ma santé pour le restant de ma vie. » Les parents de Mathilde ont lu cette lettre et l’ambiance familiale est devenue catastrophique. Jean-Marie se rend compte trop tard des conséquences de ses plaisanteries.

Hiérarchie respectée, c’est peut-être dans certaines lettres du général puis maréchal Pétain que l’on trouve le sommet de l’érotisme. On consultera cette correspondance aux Archives nationales ou on en lira quelques extraits dans la biographie récente publiée par Bénédicte Vergez-Chaignon. Celle-ci remarque : « Quoiqu’un peu déconcertante par son ampleur et par le temps qu’elle exigeait, cette correspondance montre que pour Philippe Pétain le « plaisir » – l’un de ses mots favoris – passe beaucoup par l’anticipation, la mise en scène, le spectacle, dont l’écriture constitue un élément crucial. On comprend ainsi qu’il ait rédigé et conservé les brouillons de certaines des lettres dans lesquelles il met au point avec une maîtresse ou une autre une séance sophistiquée. »

Chez certains « poilus du Midi », le patois a pu servir de « cache-sexe » relatif, comme le montrent les auteurs du livre La Plume au Fusil. L’expression « M’as comprès » est considérée comme l’équivalent épistolaire du clin d’œil complice. Le combattant ariégeois Maurice Armengaud est représentatif, d’après ses lettres à son épouse Pauline, publiées par leur petit-fils Michel Rivière. Représentatif par le recours au patois pour exprimer l’intime et par la graphie phonétique d’une langue qu’il parle mais qu’il n’a jamais appris à écrire. Le mot qui revient le plus souvent est « poutous » (baisers) qui vont par salves de mille (« Millo poutous del tiou homé », 4 octobre 1914). Le 12 octobre : « Té mé boli mangea dé poutous. » Le 5 février 1915 : « Qué tant dé poutous té respoundi que méboli rétrapa del tens perdut. » Le 25 janvier 1917, les baisers se sont multipliés : « Té fa un million dé poutous ». Mais le patois n’est pas la langue exclusive de l’amour : « Ton mari qui voudrait bien te prodiguer beaucoup de caresses » (30 novembre 1914) ; « Mon ange chérie adorée » (18 décembre 1914) ; « Combien de fois je me retourne vers le sud, vers celle qui m’est si chère » (11 février 1915) ; « Ah chérie toi qui dors, combien de poutous je te ferais en ce moment-ci et combien je me serrerais contre toi, moi qui tremble du froid. Mamour, que c’est malheureux d’être séparés, mamour mamour j’attends ce jour de délivrance qui doit nous réunir dans notre petit lit avec beaucoup d’impatience » (26 février 1915), etc. Le petit-fils de Maurice et Pauline, Michel Rivière, note dans un avertissement au lecteur des lettres qu’il a publiées : « De très nombreuses lettres postérieures à 1914 n’ont pas été restituées dans leur intégralité en raison d’un contenu trop intime… (d’ailleurs rédigé en occitan phonétique). »

Ouvrages cités :

– Bénédicte Vergez-Chaignon, Pétain, Paris, Perrin, 2014.

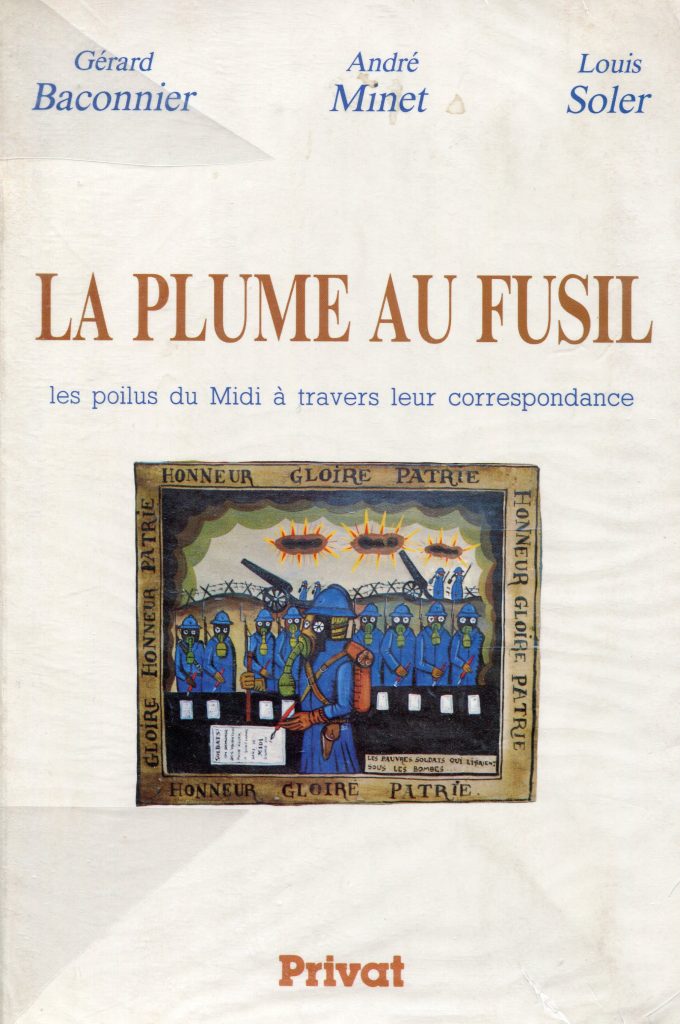

– Gérard Baconnier, André Minet & Louis Soler, La Plume au Fusil, les poilus du Midi à travers leur correspondance, Toulouse, Privat, 1985.

Sources :

– Dans 500 témoins, notices Puech, Escholier.

– Sur le site du CRID 14-18, notices Résal, Relachon et Rozet, Armengaud.

4. Les langues régionales

En 1914, la pratique orale des langues des provinces est très répandue dans la vie civile et elle se poursuit en temps de guerre. Les régiments ont une forte assise régionale. Dans « l’escouade minervoise » du caporal Barthas, on parle occitan, et quelques expressions sont apprises par les jeunes filles du Nord de la France. Pierre Champion et Charles Gaillard entendent leurs hommes bavarder inlassablement en breton. Dans l’armée allemande, l’Alsacien Dominik Richert cherche des camarades avec qui converser en dialecte. Mais l’emploi des langues régionales à l’écrit est plus rare. Le soldat basque Joseph Gracy se fait envoyer le journal Eskualduna. Le Rayon, supplément au Poilu Saint-Émilionnais, journal créé par l’abbé Bergey à destination des soldats du Sud Ouest, contient quelques articles en basque, en béarnais et en gascon du Médoc. Les langues régionales pouvaient donc aussi être lues par les soldats.

Mais, dans leurs lettres personnelles, la règle pour les contemporains de 14-18 est d’utiliser la langue que l’école leur a appris à écrire (cette règle est également valable pour la rédaction des carnets de route). On a vu plus haut quelques expressions occitanes de Maurice Armengaud. D’autres passages du même soldat, en occitan phonétique, contiennent une dimension critique. Ils décrivent l’animosité entre les troupes du Midi et les populations de l’Est : « A las tropos del mièchoun nous poden pas bési ; tabé les traitant d’alboches et parlos si s’en saboun mal » (16 mars 1915). Ou encore ils évoquent les pertes subies par le régiment (12 septembre 1916), la faim (25 avril 1917) et la nécessité, si on veut manger, de se faire peler le porte-monnaie (« nous péloun lé porto mounédo », 15 juillet 1918). Joseph Gracy glisse une phrase en basque pour signaler les pertes lors de combats et pour critiquer l’attitude des Anglais. Mais ce n’est pas général. Coordinateur de Mémoires de la Soule, Robert Elissondo écrit : « Nous n’avons qu’un petit nombre de lettres en basque. Comme il s’agit d’une langue que les censeurs ne comprenaient pas, on aurait pu s’attendre à un contenu très différent de celui des lettres en français. Ce n’est pas ce qu’on constate. Mais la liberté de ton est plus grande, le style plus direct et plus incisif lorsqu’il s’agit d’exprimer le mécontentement ou l’indignation. »

Les lettres d’Élie Barthaburu contiennent de rares expressions en basque ; celles de René Abjean, peu de phrases en breton ; celles de Joseph Charrasse, quelques tournures provençales avec, cependant, une lettre presque complète, le 23 octobre 1918 qui critique la lenteur des négociateurs qui, eux, ne sont pas au cœur de la tuerie, mais « an li pé aù caù, lou dina toujou servi a pouint ». Prisonnier en Allemagne, Antoine Biesse essaie d’écrire en occitan à ses parents, le 3 septembre 1915. Sa très longue lettre qui occupe cinq pages du livre commence par trois lignes en occitan ; l’auteur ne peut poursuivre, et l’occitan ne revient vers la fin qu’avec trois autres lignes. Par contre, les lettres récemment publiées de Louis Bonfils dit Filhou sont intégralement en occitan. Mais celui-ci était félibre. Il avait écrit en 1911 la pièce Jout un balcoun en collaboration avec Pierre Azéma. Le témoignage disponible est la transcription par Azéma des lettres en occitan que lui adressait Bonfils. Les originaux ont disparu. On sait qu’Azéma a effectué des coupures. On ne sait pas s’il a apporté des modifications.

Quant au soldat alsacien de Saverne, Auguste Bernard, engagé dans l’armée française et portant un nom français, il ne peut écrire à Marie-Louise Puech qu’en allemand, commençant toujours ses lettres par la formule « Liebe gute Dame » et les terminant par : « Euer treuer Elsässer Auguste Bernard ». Son témoignage de guerre comprend une cinquantaine de courtes lettres ou de cartes postales envoyées à Marie-Louise Puech qui joua le rôle de marraine de guerre pour plusieurs soldats du front ou prisonniers en Allemagne. Les parents d’Auguste étant restés en Alsace allemande, Marie-Louise et son mari lui ont servi de parents de substitution, lui envoyant de l’argent, des colis, un soutien psychologique, et l’accueillant à Paris lors de certaines permissions. Les lettres sont conservées aux Archives départementales du Tarn dans le fonds Puech. Elles ont été étudiées par Françoise Knopper qui remarque : « sa manière de calligraphier les caractères gothiques est régulière, sans rature, son orthographe et sa grammaire sont relativement correctes, malgré son inexpérience en la matière ».

Ouvrages cités :

– Loïc Borreda, Les soldats basques durant la Première Guerre mondiale, mémoire de Master 2, Université de Toulouse-Jean-Jaurès, 2012.

– Robert Elissondo, Mémoires de la Soule 1914-1918, Mauléon, Imprimerie Ideki-Ozaze, 2006.

– Françoise Knopper, « Un épistolier dans la Grande Guerre », Cahiers d’études germaniques n° 71, 2016, « L’art épistolaire entre civilité et civisme : de Jean Paul à Günther Grass », p. 159-169.

Sources :

– Dans Témoins, notice Champion.

– Dans 500 témoins, notices Barthas, Gaillard, Richert, Bieisse, Puech.

– Sur le site du CRID, notices Bergey, Armengaud, Barthaburu, Charrasse, Bonfils, Bernard.

5. Quelques cas particuliers de fonds et de types de lettres

Le fonds Puech

La correspondance 14-18 de Marie-Louise Puech-Milhau ne concerne pas seulement les lettres d’Auguste Bernard dont on vient de parler. Le fonds est important et varié. De 1915 à 1918, Jules Puech étant dans l’armée, elle le remplace dans ses diverses tâches pour les associations de défense de la Paix par le Droit et de l’Arbitrage entre les Nations, et elle abat un travail de secrétariat considérable. Ses archives contiennent la copie de centaines de lettres adressées à diverses personnalités, à quoi il faut ajouter la correspondance quotidienne avec son mari.

En même temps, elle a reçu et conservé dans trois boîtes marquées « Soldats 1914-1918 », « Soldats Guerre » et « Poilus 1916 » plus de 700 lettres à elle adressées par 75 correspondants : des membres de sa famille mobilisés ; des anciens élèves canadiens de l’université McGill, eux aussi sur le front ; des prisonniers en Allemagne ; des poilus ayant toute leur famille en pays envahi ; et jusqu’à cet Alsacien, Auguste Bernard qui lui écrit en allemand et à qui elle répond dans la même langue. Tous la remercient de ses bienfaits. Elle leur envoie des colis de nourriture et de vêtements, des livres, des mandats, avec toujours une lettre personnelle, appréciée de ses correspondants. « J’ai vu des camarades tout déçus de recevoir des colis sans la moindre pensée, ni un mot de sympathie, tandis que vous n’oubliez ni le corps ni l’âme », lui écrit Maurice Lévêque, PG à Giessen (30 avril 1918). Elle sait à quelles œuvres s’adresser pour venir en aide aux soldats, et elle participe aussi directement à l’association de la Sauvegarde des Enfants en faveur des petits réfugiés. Le mélange de bonté et d’efficacité quelle que soit la situation qu’on lui expose, qui caractérisera son action sous l’Occupation de 1940-44, à partir du domaine de Borieblanque, est déjà sensible en 1914-18. Elle réussit à réunir les membres de familles déplacées. Cherchant des nouvelles sur le sort d’un camarade, le maréchal des logis Charles Kuentz lui écrit (19 mai 1917) : « J’avais pensé à m’adresser au général Hébert, mais j’ai préféré m’en remettre à vous qui approchez tant de personnalités influentes et qui incarnez cet esprit de charité attentive grâce à quoi les déshérités de cette guerre ne se sentent pas absolument abandonnés. » Un autre la prie d’écrire à son officier une lettre de recommandation et s’en trouve bien (26 mai 1918) : « Vous pouvez penser avec quelle joie je constate être remonté dans l’estime du lieutenant. Je vous remercie donc de la lettre que vous lui avez adressée… » Elle réussit à faire affecter dans une usine en mai 1917 un ouvrier métallurgiste de 37 ans, Émile Baudens, père de quatre enfants, sur le front depuis le début, et qui ne savait comment procéder pour faire respecter son droit. Il la remercie (orthographe respectée) : « Sa me semble au Paradis cher Madame, au si longtemps que je vivrée je penserait à vous. » Le même a besoin de son soutien moral après la guerre. Le 4 mai 1919, il avoue : « Ma petite fille n’est plus la même, elle me dit de retourner ou je vient, ici ce n’est pas ta maison, elle a 8 ans. » Il conclut : « Il nous faudra 10 ans pour revoir la vie comme en temps de paix. »

Le fonds Puech est déposé aux Archives départementales du Tarn.

Les archives Brusson Jeune

Les papiers de l’entreprise de pâtes alimentaires Brusson Jeune, de Villemur-sur-Tarn, sont aujourd’hui déposés aux Archives de la Haute-Garonne. Certains dossiers contiennent des correspondances de 1914-18 : 137 lettres ou cartes adressées au patron par le personnel sous les drapeaux ; 239 lettres envoyées à sa famille par André Brusson mobilisé ; 140 lettres écrites à André par son grand-père Jean-Marie, son père Antonin, sa mère Gabrielle et ses sœurs Jeanne et Marie-Louise. Le fonds contient également 163 négatifs de photos prises par André. C’est la guerre, crise et séparation, qui a fait naître une telle documentation, textes qui se recoupent, se répondent et révèlent rapports de fidélité et de confiance, conflits larvés et explosions.

Les lettres envoyées au patron par les ouvriers témoignent de fidélité et de fierté d’appartenir à une entreprise dont la production renommée est appréciée jusque sur le front. Le patron fait distribuer des mandats par un cadre, lui-même mobilisé comme sous-officier. Le contenu des lettres passe de l’exaltation du début à l’expression d’un malaise. Les soldats n’écrivent plus « maudite race » à propos des Allemands, mais « maudite guerre », alors qu’ils connaissent les sentiments patriotiques des Brusson. La guerre du fils de famille André Brusson n’est pas la même que celle des fantassins. Mobilisé dans la cavalerie, il se fait pistonner par un général ami de la famille pour entrer dans l’aviation.

Les lettres reçues par André décrivent les difficultés de la production industrielle à l’arrière, mais aussi les vacances familiales à Arcachon où on rencontre en1917 un nombre considérable de baigneurs, ainsi que des soldats russes qui « ne veulent pas aller combattre les Allemands », et qu’on ne peut pas renvoyer chez eux « où ils aggraveraient la révolution ». Une lettre de Jeanne Brusson, enfin, adressée à son frère destiné à prendre les rênes de l’entreprise, exprime des sentiments féministes.

La malle de la famille Papillon

Après avoir acheté la maison de la famille Papillon à Vézelay en 1991, Madeleine et Antoine Bosshard ont découvert une malle contenant les lettres échangées pendant la guerre par le père, la mère, quatre fils mobilisés, un dernier trop jeune pour partir, et un fille placée comme domestique à Paris. Ces lettres sont la trace d’échanges incessants entre l’Yonne, la capitale et divers secteurs du front : on se tient au courant de la situation de chacun, on se demande des nouvelles, on les transmet. Pierre Fiala (Université de Paris 12 Val de Marne) présente ainsi le corpus Papillon : « Point de trace d’héroïsme, de leçons sentencieuses, sinon quelques conseils matériels des aînés aux cadets pour éviter les coups durs, prolonger les permissions, échapper aux corvées, bref maintenir chacun dans le lieu qu’il occupe, un équilibre antérieur et une économie familiale suffisante. Il s’agit d’abord d’organiser la poursuite de cette économie matérielle dans les nouvelles conditions de dispersion, d’insécurité et de restrictions imposées par la guerre. »

Les membres de cette famille du peuple – le père est cantonnier – sont allés à l’école. Marcel, devenu clerc de notaire, écrit un français correct ; il fournit des descriptions détaillées intéressantes de la vie dans les tranchées, sous les bombardements. L’écriture de son frère Lucien est laconique et phonétique : « Je te garanti que nous anvoillons [en voyons] des merdes. » Mais il se fait comprendre, même lorsqu’il évoque la « saldepolisse » ou « les ras qui nous sussais les doits de piets » et qu’il demande à ses parents de « mécrire de tan en tan ». Curieuse différence de niveau scolaire au sein de la même famille dans laquelle, aussi, on peut noter que le père a laissé à la mère la plus grande partie de la charge du courrier.

La correspondance des Papillon, en octobre et novembre 1915, tourne autour du silence de Joseph. Celui-ci, dans la cavalerie, était le moins exposé. Mais son régiment est venu occuper les tranchées le 22 octobre et y a subi une attaque aux gaz à laquelle Joseph Papillon a succombé. Les autres membres de la famille demandent pourquoi ne donne-t-il pas de ses nouvelles. Marthe écrit à Lucien, le 7 novembre : « J’ai eu une lettre de maman hier. Elle était sans nouvelles de Joseph depuis quinze jours. Je me demande ce qui lui prend de temps en temps de ne pas écrire. » Le 15, la lettre de Marthe à ses parents montre qu’elle ne veut toujours pas croire à l’inéluctable : « Avez-vous des nouvelles de Joseph ? Une lubie ne lui durerait pas aussi longtemps. Je commence à me tourmenter. […] Mais si jamais il est en bonne santé et que ce soit un caprice, qu’est-ce que je lui passerai ! » En fait, les parents auraient dû comprendre en recevant leur dernière lettre envoyée à Joseph portant la mention « Lettre retournée à l’envoyeur, le destinataire n’a pu être atteint ». La nouvelle officielle de la mort de Joseph leur parvient le 20 novembre, et il faut qu’ils la transmettent à leurs autres enfants.

Annonces de mort

La mention administrative froide « Retour à l’envoyeur » a provoqué dans beaucoup de familles une montée d’angoisse préparant une vague de chagrin. C’est le cas pour Madeleine Plantié, encouragée par son mari à écrire souvent et dont les dernières lettres reviennent. Le « destinataire » qui n’a pas pu être joint est mort. Émilien Rocacher qui souhaitait la « fine blessure » (lettre du 16 janvier 1915 à sa femme Marie) a été tué quelques jours après. Le livre composé avec la correspondance de Charles Gaillard contient aussi une lettre de sa mère, qui réagit à propos de « souvenirs » enlevés à des prisonniers allemands : « J’aimerais mieux que tu ne leur prennes pas leurs lettres privées, cela est d’ordre intime ; ces gens-là ont leurs affections comme nous avons les nôtres et, durant leur temps de captivité, ils seront réconfortés de relire leurs lettres comme tu le serais dans le même cas. Ce n’est pas une vaine sensiblerie qui me fait parler ainsi, mais c’est le respect de la famille, des affections, qui subsiste au-delà des frontières. » Ces conseils maternels sont datés du 23 octobre 1915 ; Charles ne les a pas reçus. Il a été tué dans la nuit du 24 au 25 au ravin de La Courtine, secteur des Hurlus en Champagne. Il avait 18 ans.

Paul Bascoul était à peine plus âgé, 22 ans, lorsqu’il fut tué, le 17 mars 1915 à Beauséjour. Ce sont quatre lettres de sa mère qui ont été retournées avec la formule fatale. Mais Paul avait prévenu sa famille dès la fin de novembre 1914 :« Je ne voudrais pas que vous ayez trop de foi en mon retour, Certes nous devons le souhaiter et pour ma part je le désire ardemment, mais ma chérie vous devez vous préparer à la pire fatalité. Si je ne reviens pas ma volonté est que vous ne fassiez pas rechercher mon corps comme j’ai vu certaines familles le faire, je voudrais que mon souvenir vous soit léger, agréable et non pas obsédant et triste. »

Louis Chirossel écrit à sa femme, le 15 janvier 1915 : « J’ai reçu une lettre de Clément qui m’annonce que Mazet est disparu depuis le 25 décembre. Dans un cas pareil il faut prendre patience et attendre. Rien ne dit qu’il ne soit pas prisonnier. C’est ainsi que l’on porte disparus tous ceux dont on ne retrouve plus leur corps ; de notre attaque du 20, nous avons appris que le capitaine est prisonnier blessé, un lieutenant prisonnier sans blessure et déjà plusieurs soldats ont écrit ces jours-ci qu’ils étaient prisonniers. Quand d’autres qui sont restés avaient déjà annoncé leur mort, tu vois d’ici quelle bêtise l’on fait d’annoncer la mort de quelqu’un sans en être sûr. »

C’est ce qui est arrivé à la famille de Jules Laffitte. En décembre 1914, ce soldat ariégeois est gravement blessé près d’Ypres. Une balle lui a traversé la bouche d’une joue à l’autre. Il est ramassé par les Allemands qui avancent, et soigné à Tourcoing, puis à Lille. Un de ses camarades écrit qu’il l’a vu tomber, et la famille le croit mort. Elle reçoit des lettres de condoléances patriotiques : « Votre fils a eu la plus belle mort qu’un soldat puisse rêver : il est tombé mortellement frappé par une balle au front en combattant pour son pays. Puisse cette pensée adoucir votre peine. » Une autre, cependant, remarque que l’annonce n’est pas officielle : « Du courage, il n’est peut-être pas mort. » En effet, après plusieurs semaines, un avis de la Croix Rouge arrive, puis c’est une lettre de Jules lui-même. Il est prisonnier au camp de Göttingen. Un autre cas est celui de Lucien Lanois. Il reçoit le baptême du feu le 21 août 1914 et s’en tire « sans une écorchure », mais il est blessé au pied le 6 septembre ; la balle de shrapnel n’est extraite que le 20 octobre. Dans la deuxième quinzaine de novembre, sa famille reçoit des autorités militaires l’annonce de son décès. Heureusement, Lucien n’avait pas cessé d’écrire depuis l’hôpital de Moulins où il était soigné.

Bien sûr, l’annonce du décès est le plus souvent réelle. Chefs et camarades, spontanément ou à la demande des familles, racontent les circonstances de la mort. Ainsi Isidore Pézière écrit à la veuve de Victorien Fournet : « Madame et chère amie, je m’empresse de vous rendre réponse à votre gentille lettre. Vous me demandez, chère amie, quelques petits renseignements de votre pauvre chagrin. Chère amie, je vous dirai qu’avec votre mari, pendant l’attaque, on avait dit, s’il nous arrivait un malheur, de prévenir nos épouses. Alors, malheureusement, il l’arrivait à lui. Aussitôt j’ai envoyé une lettre à M. Chatelan pour vous prévenir. Car, moi, madame, je n’osais pas vous le dire, car j’avais le cœur plein de larmes. » La publication de cette lettre dans un recueil de témoignages du département de la Drôme est accompagnée d’une photo représentant Fournet et Pézière, la main de Victorin sur l’épaule d’Isidore. Dans le livre tiré de sa thèse, Alexandre Lafon fait ainsi la synthèse de ce type de lettres : « La solennité du ton, l’emploi du mot « camarade » lissé dans ce type de courrier, disent surtout le souci des épistoliers de ménager la famille et de construire un récit positif capable d’être entendu. »

Le 17 décembre 1914, le territorial Albert Cols reçoit l’annonce de la mort de son jeune frère Augustin, parti dans l’active avec le 15e régiment d’infanterie. Comment avertir une mère ? Voilà une dimension à prendre en compte si l’on veut écrire une véritable histoire de la guerre. Le cas de conscience se pose aussi à Alfred Roumiguières, sergent au 343e RI. Deux lettres se croisent. Celle du 13 juillet 1915 par laquelle Alfred annonce à sa femme Rosa : « Hier, je t’ai dit que mon frère avait été grièvement blessé. Aujourd’hui, il ne me reste plus qu’à te dire toute la vérité : mon frère est mort. » Celle du 17 juillet, de Rosa (née Astruc) : « J’attendais avec impatience des nouvelles d’Irénée et je n’ai pas vu le facteur. Je ne sais plus que penser, je fais hypothèse sur hypothèse et j’arrive toujours au même point. Qui sait ? et j’ai peur de savoir. Et dire qu’on ne peut rien faire, qu’il faut rester là à attendre. » Le 18, Rosa a reçu la mauvaise nouvelle et elle se préoccupe de savoir comment « adoucir le malheur » de la mère d’Irénée et son angoisse car son deuxième fils est lui aussi exposé aux dangers du front.

Le caporal Georges Creugnet est l’auteur de lettres adressées à Émile Fangeaud d’Oran à propos de la mort de son frère François, soldat de son escouade. Ces six lettres, du 9 janvier au 4 février 1915, sont un bon exemple de la façon d’annoncer une mort avec des ménagements. Ainsi, le 9 janvier, dit-il que François a été blessé et qu’il ira le voir à Soissons où il a été évacué. Le 12 janvier, il écrit qu’il vient d’aller voir François et que sa blessure « est affreuse ». Le lendemain, le blessé serait à la dernière extrémité, mais il reste encore un espoir. Les autres lettres reconnaissent finalement que François a été tué dans l’attaque du 8 janvier. Le 4 février, Creugnet ajoute à l’intention du jeune frère Fangeaud qui pourrait être tenté de s’engager : « Ne fais pas l’imbécilité de venir. » Il s’agit là d’une autre catégorie de lettres dont il faut parler.

Lettres invitant à ne pas s’engager

Le cas de Charles Gaillard est sans doute le plus remarquable dans ce domaine puisque lui-même s’est engagé à 17 ans dans l’infanterie. Arrivé sur le front en décembre 1914, il a vite fait de comprendre et il s’écrie « Vivement la fin ! » dans des lettres à ses parents datées du 4 février et du 11 mars 1915. En octobre, apprenant que son frère voudrait le rejoindre, il écrit à sa mère : « Surtout ne le laisse pas s’engager. » Quelques jours après cette lettre, Charles Gaillard est tué.

Plus tôt, dès la fin d’août 1914, l’artilleur René Lavaissière de Lavergne, apprenant que son jeune neveu a l’intention de s’engager, « griffonne un mot » à sa famille : « Que Georges reste tranquille. Il ne peut pas et vous ne pouvez pas savoir ce que c’est. »

La lettre du 7 juin 1916 d’Aimé Vigne du 52e RI à son jeune frère Gustave est longue et détaillée, parfois véhémente. Elle est reproduite dans le recueil départemental de la Drôme déjà cité. J’en donne quelques extraits : « Cher Gustave, je reçois aujourd’hui ta carte-lettre du 2 juin. Mais… dis donc ! Est-ce que tu deviendrais un peu fou ! T’engager… pauvre gosse, va ! Tu vas m’écouter… Hein ! C’est entendu… […] À l’heure actuelle, moi, ton frère aîné, je te refuse mon consentement… Je n’ai aucun pouvoir sur toi. Mais à toi de juger. Je prie mon cher papa de te refuser le sien. […] ». Aimé Vigne a été tué en août de la même année.

Pour Roger Delteil, fils de pasteur protestant, les horreurs de la guerre sont « indignes d’une civilisation soi-disant chrétienne de nom ». Il souhaite que son jeune frère ne vienne pas les connaître. Par contre, que « les glorificateurs de la guerre comme école de courage » viennent passer ne serait-ce qu’une heure sous le bombardement.

Beaucoup d’autres donnent des conseils à leurs frères ou cousins pour se faire réformer. Delphin Quey conseille à son cadet de se faire porter malade, de dire « que tout les jours sa te prend des tournements de tête et qu’à ses moments tu voie tout trouble », puis de faire « le fou par moment devant les autres devant tes chefs surtout ». Pour conclure : « Enfin continu à suivre mes conseils et tu irras faire les foins avec papa cet été. » Malade, Dieudonné Boyer reçoit d’un ami ce conseil laconique : « Tâche de te cramponner à l’hôpital tant que tu pourras car ça chie par là-haut. »

Certains, anticipant sur la prochaine guerre, expriment leur satisfaction de n’avoir comme enfants que des filles. Henri Taurisson, du 7e RI, écrit le 2 janvier 1915 : « Heureuses les familles qui sont comme nous qui n’avons que des filles car j’aurais un gosse, je l’étoufferais aussitôt au monde. » Une formulation sans doute exagérée, mais significative. S’adressant à sa « chère Eugénie », Louis Chirossel est plus nuancé, mais c’est dès le 11 décembre 1914 qu’il écrit : « Cela ne veut pas durer éternellement, car les gouvernements doivent tous se ruiner. Mais à voir ce que je vois, je suis heureux d’avoir une fille et de savoir qu’elle ne courra pas pareilles souffrances, quoique je reconnais que cela a des répercussions sur tous les sexes. »

Le 15 février 1916, Bertrand Vonet félicite sa sœur : « J’ai reçu une lettre de papa hier en m’apprenant que j’avais une petite nièce de plus. Heureusement que c’est une fille, au moins comme ça on ne pourra pas l’envoyer à la boucherie quand elle aura 20 ans. » Plus tard (30 juin 1917), il va plus loin : « Je suis en train de lire les petits bouquins néomalthusiens. C’est très intéressant et surtout bon à lire. Le lieutenant [dont il est l’ordonnance] veut les lire lui aussi, mais autant que possible il me dit de ne pas les laisser trainer. Lui s’en fiche mais comme il vient souvent des officiers supérieurs c’est pas la peine qu’ils nous jugent mal car dans ce métier c’est malheureux mais il faut faire celui qui ne comprend pas. Pendant que l’on s’en tire assez bien tous les deux, faut pas faire les cons. »

C’est un fils qu’a Léopold Noé. Dans son carnet, le 29 septembre 1915, il s’adresse à lui : « La guerre que nous faisons ne peut se décrire comme souffrances. J’ai un fils et lui dis d’ici en ce jour que, quand il sera en âge d’y aller, s’il voit qu’une autre guerre va éclater, qu’il vende tout ce qu’il a, s’il le peut, et de s’en aller dans un pays neutre, afin d’éviter tant de souffrances et d’horreurs, pour mourir aujourd’hui ou demain. »

Ouvrages utilisés :

– Rémy Cazals, Lettres de réfugiées. Le réseau de Borieblanque. Des étrangères dans la France de Vichy, Paris, Tallandier, 2003.

– Pierre Fiala, « Topographies des plans énonciatifs dans des réseaux épistolaires », dans SEMEN (Presses Universitaires de Franche Comté), n° 20, 2005.

Sources :

– Dans 500 témoins, notices Puech-Milhau, Brusson, Papillon, Rocacher, Gaillard, Chirossel, Fournet, Roumiguières, Lavaissière, Vigne, Quey, Taurisson, Vonet, Noé.

– Sur le site du CRID, notices Bernard, Plantié, Bascoul, Laffitte, Lanois, Cols, Astruc, Fangeaud, Delteil, Boyer.

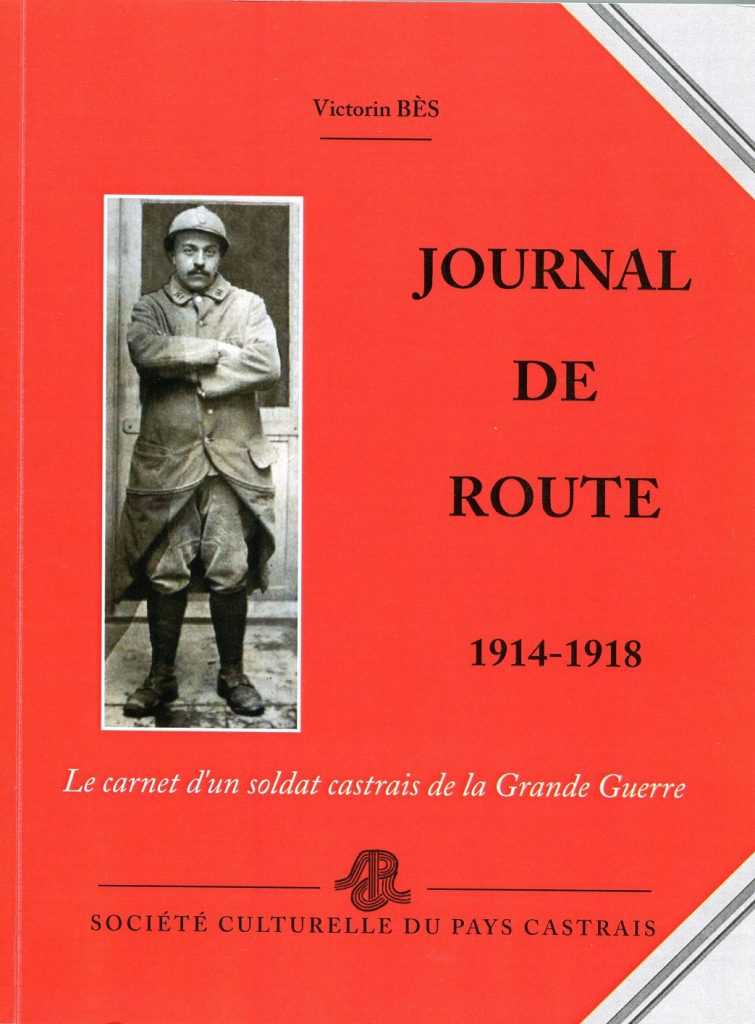

6. L’autocensure pour rassurer

Voici Victorin Bès du 161e RI. Il a 20 ans en 1915. Il écrit régulièrement à ses parents à Castres (Tarn) ; il tient également un carnet de route dans lequel il prend des notes même pendant le temps de ses permissions (ce qui est assez rare). Sa correspondance est perdue mais le carnet est conservé par ses descendants. En permission en janvier 1916, il arrive par surprise au moment du repas familial du soir. Il fait nuit. Intense émotion. Son père lui dit de se mettre à table. Non, il faut d’abord se débarrasser des poux, se laver avec énergie, apporter les vêtements au fond du jardin pour qu’ils soient mis à bouillir le lendemain. Ceci fait, Victorin poursuit : « Je remets mes habits civils avec un bien-être inconnu de ceux qui n’ont pas vécu notre vie de misère, et nous nous mettons enfin à table. Et nous parlons, et je parle intarissablement, racontant maintenant d’une façon décousue mais abondante toute ma vie lamentable du front. Plus de réserve comme dans les lettres. »

Plus de réserve comme dans les lettres ! Cette « réserve » avait-elle pour but d’éviter la censure militaire ou de rassurer sa famille sur la situation du poilu ? Dans le cas de Victorin, on peut hésiter ; on peut aussi penser que les deux motifs coïncidaient. Dans l’ensemble des témoignages connus, les preuves d’une volonté consciente de ne pas augmenter l’angoisse des proches sont largement présentes.

Quand on possède correspondance et carnet personnel, la comparaison des deux textes à même date est éclairante. Jean Norton Cru l’a vu chez Paul Cazin. C’est aussi le cas d’Eugène Bayle du 255e RI : l’autocensure dans ses lettres élimine ce qui pourrait susciter l’appréhension ; le carnet fait office d’exutoire. Dans 500 témoins de la Grande Guerre, Alexandre Lafon écrit, à propos du territorial Auguste Collomp : « Si l’autocensure est lisible dans chaque lettre, le carnet personnel mis en parallèle révèle les non-dits : la pluie, le froid, les alertes, les bombardements qui tuent régulièrement, les blessés en continu. Et ce n’est que dans les lettres écrites plus tard, au repos, qu’il dévoile à son épouse les dangers qu’il a pu traverser. »

Le 10 décembre 1914, Léonce Duc, du village de Sauzet dans la Drôme, décrit le séjour dans les tranchées à son beau-frère Victorin Fournet et ajoute : « Tâche de ne pas l’écrire à Sauzet : ils s’en feraient trop du mauvais sang. Il vaut mieux que tu gardes tout pour toi. Je suis en train d’écrire une carte à Yvonne. Mais je lui parle de rien de la guerre. » Le carnet du territorial vosgien Georges Curien porte cette phrase : « J’en profite pour écrire à mes chéries, mais je suis obligé de leur mentir car, si elles savaient, quels tourments ! » Dans les lettres de René Andrieu, le danger menace le plus souvent à droite ou à gauche des positions de son 9e RI qui, lui, se trouverait en secteur calme. Aux Éparges au printemps de 1915, dans la division de Genevoix, Léo Latil parle à ses parents de la nature, et dans son carnet il décrit les horreurs du secteur. Le territorial savoyard Maurice Marchand fait part à son ami Alexandre Quey (le père de Delphin déjà cité) de la trépanation qu’il vient de subir : « On m’a opéré samedi 15 avril [1916], on m’a ouvert la boite du crâne, il y avait encore trois petits éclats et des fraguements d’os ; paraît-il qu’il était temps de les enlever ; sa allait sous peu devenir très dangereux. […] Pour le moment j’espère faire un petit sommeil on vient de m’introduire une mèche à chaque pansement c’est un morceau de toile bourré dans le crâne mais cette dernière il faut pas que chez moi sa se sache. » Le territorial breton Armand Fontaine écrit dans son carnet, le 7 novembre 1914 : « Pauvre Henriette, pauvres enfants. Heureusement que vous ne me savez pas là. »

« J’écris à ma sœur », note Gabriel Chevallier dans son livre de témoignage intitulé La Peur, paru en 1930, quatre ans avant Clochemerle qui allait le rendre célèbre : « Il n’y a rien de vrai là-dedans, de profondément vrai. C’est le côté extérieur, pittoresque de la guerre que je décris, une guerre d’amateurs à laquelle je ne serais pas mêlé. Pourquoi ce ton de dilettante, cette fausse assurance qui est à l’opposé de nos vraies pensées ? Parce qu’ils ne peuvent pas comprendre. Nous rédigeons pour l’arrière une correspondance pleine de mensonges convenus, de mensonges qui « font bien ». Nous leur racontons leur guerre, celle qui leur donnera satisfaction, et nous gardons la nôtre secrète. Nous savons que nos lettres sont destinées à être lues au café, entre pères, qui se disent : « Nos sacrés bougres ne s’en font pas ! – Bah ! ils ont la meilleure part. Si nous avions leur âge… » À toutes les concessions que nous avons déjà consenties à la guerre, nous ajoutons celle de notre sincérité. » Apportant des lettres de poilus au vaguemestre du secteur, Pierre Paraf fait allusion à leur « suprême noblesse de mentir ». Jean Valmy-Baysse parle aussi de « mots magnifiques et menteurs ». Jean Norton Cru dit de Robert Desaubliaux, du 129e RI du Havre, que, s’il était mort et qu’on n’ait publié que sa correspondance, sa pensée vraie nous échapperait. Dorgelès ment à sa mère. Le pilote italien Francesco Baracca décrit les beautés vues du ciel mais applique l’autocensure aux situations les plus périlleuses pour ne pas augmenter l’appréhension maternelle.

Le caporal François Vacquié vient de recevoir un mandat de dix francs de son patron Antonin Brusson et le remercie : « Mon cher patron, hier 27 [décembre 1914] j’ai reçu de M. de Saint-Victor dix francs venant de votre part. Je vous dirai, Monsieur Antonin, que vous m’avez réellement rendu service. Car, croyez-le bien, nous sommes dans une mauvaise situation en ce moment. Car nous sommes dans les tranchées en avant-postes, tranchées qui contiennent trente centimètres d’eau, et en même temps nous avons même quelques prises avec les Allemands. Pourrai-je dire, cher patron, la fin de ce supplice ? Non, je ne puis, malheureusement. Je préfèrerais être ou du moins revenir bientôt à votre service. Mais en ce moment nous sommes ici pour faire chacun notre devoir. Mais avec beaucoup de souffrances. Car nous avons continuellement des journées complètement entières de pluie, et depuis cinq mois nous n’avons pas encore quitté les pantalons, et depuis quinze jours nous n’avons pas encore quitté les chaussures. Mon cher patron, je vous remercie beaucoup d’avoir eu un peu d’attention pour moi car j’en avais bien besoin. Mais ne faites jamais savoir à ma femme que je suis ici dans un si mauvais état. »

Dans son journal, René Clergeau du 206e RI note sa volonté de mentir dans ses lettres pour ne pas alarmer sa femme. Le 13 mars 1915, toujours souffrant d’une mystérieuse épidémie, Bertrand Vonet écrit à sa sœur et à son beau-frère : « Ce n’est pas le filon d’être malade en ce moment, surtout à La Courtine. Tout ce que je vous dis là n’en parlez pas chez nous, car je leur ai écrit en sortant de l’hôpital que j’étais tout à fait bien portant. On devait partir du camp jeudi dernier, c’était sûr, et puis avec cette sale épidémie on va encore rester jusqu’à nouvel ordre. Le camp est consigné, aussi à cause de ça personne ne peut sortir du tout. »

Jean Bouteille, du 407e RI, essaie, quand il le peut, de cacher la réalité à Jeanne, sa femme, lorsqu’il stationne dans des secteurs dangereux. Lors de l’offensive de la fin septembre 1915 en Artois où le 407 va donner, il a écrit ce qui l’attend à ses beaux-parents (25 septembre) : « Les cœurs sont gros car l’heure grave est arrivée nous allons entreprendre une besogne bien dure surtout sanglante. Enfin il n’y a rien à faire il faut y aller de bon cœur. […] ne parlez pas à Jeanne de rien. » Jean est tué le 28 septembre et Jeanne continue de lui écrire jusqu’à ce qu’elle apprenne la funeste nouvelle, probablement le 10 octobre. Quelque temps auparavant, le soldat avait écrit cette phrase : « Au lieu de devenir brutal ici on prend toujours plus la guerre en horreur. »

L’artilleur Marc Valette entretient une correspondance suivie avec sa « petite mère ». Il décrit son parcours avec minutie, mais il cache sa participation à la bataille de Verdun, n’y faisant allusion qu’après sa sortie de la fournaise. Le 27 août 1918, Élie Barthaburu écrit à son frère qu’il ne reprendra contact avec ses parents qu’après « le coup de tampon ». Dans l’ensemble de sa correspondance, ce soldat basque minimise le danger et cache la dureté de la guerre sous un humour de connivence qui rappelle les lettres de Dorgelès à sa mère.

De Verdun, le 31 janvier 1917, Jean Norton Cru, auteur de Témoins et témoin lui-même, envoie une lettre à sa sœur Alice, lui annonçant qu’après deux ans et demi dans la « vie si dure » du front, il vient d’être nommé interprète auprès de l’armée britannique, poste qu’il devra rejoindre après une permission. « L’épreuve a assez duré, écrit-il, elle est finie. » Il ajoute : « Songe, Alice, comment concevoir tant de bonheur à la fois. J’en suis tout étourdi. C’est à toi, la première, à qui j’annonce cette grande joie, à toi qui as tant fait pour moi dans les moments graves, toi ma seconde Maman, toi que j’ai choisie comme la seule personne à qui j’oserais confier mes dangers, mes angoisses. […] Pardonne-moi, Grande Sœur, de t’avoir fait souffrir, de t’avoir angoissée pour que quelqu’un au moins sût que je risquais la mort ; pour que quelqu’un pût expliquer aux autres. »

Une situation proche est décrite par Émilie Carles : son frère Joseph lui fait des confidences qu’il cache à son père. Elle raconte qu’au début elle était peu consciente des réalités de la guerre, influencée par les sermons du curé : « À l’entendre, la France était l’enfant chérie de Dieu tandis que l’Allemagne n’était que la terre du diable. Le poilu n’avait pas de devoir plus sacré que d’étriper le boche venimeux. » C’est le témoignage de son frère mobilisé qui lui ouvre les yeux, lors d’une permission. Il lui décrit, en cachette du père, son refus de la guerre voulue par les capitalistes qui font des fortunes, par les chefs qui prennent du galon. Il déclare que les Allemands « sont comme nous ». Il explique à sa sœur que la guerre n’est pas ce qui en est dit, « c’est quelque chose de monstrueux, je suis contre, mille fois contre. Parce que tu es jeune, tu veux devenir institutrice, tu dois savoir la vérité. »

Mensonges et silences peuvent avoir des conséquences à déplorer. Ainsi, le 16 octobre 1915, Léon Plantié doit écrire à son épouse Madeleine : « C’est encore une bêtise de tenir ses familles dans l’ignorance de ce que nous faisons. Et voilà pourquoi, ayant tous le même principe de cacher un peu la vérité pour ne pas vous faire inquiéter, on a tenu le public, et le 130 chez nous passe pour avoir rien fait. »

Mais…

Mais il arrive que l’autocensure ne soit pas respectée, soit volontairement, soit parce que le soldat finit par craquer. Dans les lettres d’Albert Viard, l’autocensure se fissure dès 1915. Le 3 février de cette même année, Louis Chirossel écrit à sa femme Eugénie une lettre non conforme aux précédentes, contenant les mots et expressions : « monstrueuse guerre », « ruine pécuniaire, morale et physique », « canonnade incessante », « de partout ça crache ». Surtout le cafard vient de l’incertitude : « Ce qui m’étonne c’est de voir durer si longtemps pareille abomination que la guerre, car à qui peut plaire pareille brutalité ? » Le lendemain, Louis s’excuse : « Hier, j’étais un peu fatigué par toute cette canonnade, c’est ce qui fait que je t’ai écrit cette lettre un peu brutale sur les faits actuels. Ne t’alarme pas pour ça, tant qu’on est bien portant, ça va encore. » On pourrait citer bien d’autres cas semblables.

Les lettres à ses parents du chasseur alpin (né dans le Tarn) Charles Auque ne faisaient pas totalement silence sur les combats, les souffrances du front, les privilèges des officiers, la méconnaissance des réalités à l’arrière y compris dans sa propre famille. Mais c’est le 9 juillet 1917 qu’il s’emporte contre sa sœur qui lui a écrit des phrases conformistes sur les héros tombés au champ d’honneur. On croirait l’entendre : « Ah cette phrase je la retiens. J’étais à table quand je reçois la lettre. Instinctivement je donne un coup de poing sur la table en lisant cette phrase. Non, c’est pas à moi qu’il faut envoyer ces boniments ! Comprends-tu, j’ai trop marre de la guerre pour avoir la force d’entendre dire : « ah nos héros morts au champ d’honneur ». Au champ d’honneur, parle ainsi, oui. Si jamais c’est ainsi ma destinée, eh bien tu diras « Encore un héros », oui mais j’aurai ma peau et mes os dans la terre. » Une même situation se trouve dans l’édition des lettres du chasseur à pied Delphin Quey. À sa sœur qui lui a demandé l’envoi du texte d’une chanson patriotique, il répond vertement, le 24 mars 1917 : « Des chansons militaires, le moral n’est pas assez haut pour te faire ce plaisir. Je t’enverrais des autres, mais celle-là je n’ai jamais ouvert la bouche pour apprendre l’air. Le patriotisme j’en ai sous les talons de mes souliers, il n’y a qu’une chose que je demande, c’est la même que vous, la fin de toutes ces misères. Après cela on verra bien si on apprend des chansons. »

André Tanquerel pouvait exprimer plus fortement son désespoir puisque les lettres de lui qui ont été conservées et publiées n’avaient pas sa famille pour destinataire mais sa marraine de guerre. Vincent Suard qui les a étudiées remarque cette « liberté du ton, originale parmi les correspondances de poilus, c’est-à-dire dans l’absence de l’autocensure habituelle pour ce type de courrier ».Tanquerel s’indigne contre les responsables de la guerre et les profiteurs, la conduite des opérations, les embusqués, l’horreur des combats. En Artois en septembre 1915 : « Et ceux qui écrivent chez eux des lettres épatantes, sont de sinistres farceurs ou des vantards. Il n’y a pas de nature humaine qui puisse résister au spectacle d’une telle boucherie. » Le 30 septembre : « Je me demande quel crime nous avons commis pour être si cruellement punis. » Il brave la censure avec des propos que celle-ci qualifierait de défaitistes (29 novembre 1915) : « On préfère attendre une victoire problématique et sacrifier encore des milliers d’existences, bêtement, pour quelques bandits assoiffés d’or ! Ah ! Je vous supplie de ne plus me parler de Patrie, non, jamais. » André Tanquerel a été tué dans la Somme le 7 novembre 1916.

C’est bien à ses propres parents que s’adressait Maurice Pensuet dans son courrier publié par Antoine Prost, et il ne pratiquait guère l’autocensure. Il parlait de l’enfer, il critiquait le communiqué, les chefs, le bourrage de crâne, les profiteurs et les embusqués, les beaux aviateurs, le Pape et même Dieu, ce qui lui valut une réprimande. Il y répondit, le 10 janvier 1917 : « Je suis désolé de vous avoir causé de la peine et je te jure que dorénavant je ne vous écrirai que de bonnes choses. Je croyais pouvoir vous dire sans crainte toute la répulsion que me produit cette guerre sans merci. Je suis démoralisé c’est vrai, mais je suis certain que le grand amour que j’ai pour vous, mes très chers, m’aurait arrêté au moment de faire mal. J’ai pleuré mon cher papa lorsque j’ai vu que je faisais du mal à ma petite maman si bonne. Je ne suis plus un gosse et j’aurais dû trouver en moi la force de vous cacher ce qui me passe par la tête. » Mais ça ne s’arrange pas. À la veille de l’offensive Nivelle, le 25 mars 1917, il termine encore sa lettre par : « On va les avoir, parait-il ! Maman me parait pleine d’espoir. Moi je m’attends à une superbe piquette et vous embrasse de tout mon cœur. » Son aveu du 2 avril n’a pas dû bien passer : « Vivement un petit secteur à l’hôpital car pour ces coups-là je ne m’en ressens plus, mais plus du tout. Oh ! si seulement je pouvais avoir une guibole en moins. » Après l’échec du Chemin des Dames, le 22 avril, Maurice constate : « Je crois de plus en plus que nous sommes tombés sur un formidable bec de gaz. […] On y a fait tuer des héros sans résultat. Je vous donnerai un jour je l’espère des détails de vive-voix. On se f… de vous, de nous, de vous ! jusqu’à la gauche ! » Il continue sur le même ton et avoue, le 2 septembre de cette même année 1917 : « Je ne dis plus rien, une croix sur la bouche et je la ferme. Je vous promets de ne plus l’ouvrir, ce sera dur car cela me soulageait rudement d’épancher mon trop-plein de ma bile, mais je promets et je tiendrai. »

Dans sa lettre du 18 juillet 1917, Maurice Pensuet déversait en effet toutes ses critiques virulentes et terminait en les adressant aux « indiscrets qui décachètent la correspondance des poilus ». Entre 1914 et 1918, la censure officielle, omniprésente, concernait aussi le courrier des poilus et ceux-ci souhaitaient ne pas en être les victimes.

Sources :

– Dans Témoins, notices Cazin, Latil, Paraf, Valmy-Baysse, Desaubliaux.

– Dans 500 témoins, notices Bès, Bayle, Collomp, Fournet, Curien, Andrieu, Marchand, Fontaine, Chevallier, Dorgelès, Brusson, Clergeau, Vonet, Valette, Cru, Viard, Chirossel, Auque, Quey, Pensuet.

– Sur le site du CRID, notices Baracca, Bouteille, Barthaburu, Carles, Plantié, Tanquerel.

7. L’autocensure pour éviter la censure

On évoquera d’abord la censure exercée dans les camps sur le courrier des prisonniers de guerre. Le Français André Charpin en Saxe, l’Allemand Hans Rodewald à l’île d’Oléron, et tant d’autres y ont été soumis. On examinera plus loin la question des carnets personnels que les PG cherchaient à cacher lors des fouilles.

La censure concerne également la correspondance des soldats au combat. Il est évident que les censeurs n’ont pu contrôler toutes les lettres échangées, par millions et même par milliards. Dans un article de 1968, Jean-Noël Jeanneney estimait qu’on avait pu contrôler entre une lettre sur 40 et une sur 80. Une seule des 463 lettres de Jules Puech à sa femme a été ouverte par la censure : cette statistique est fiable car Marie-Louise a conservé les enveloppes. Surtout on peut dire que la censure a joué du fait même de son existence. Les soldats en ont conscience. Ils savent qu’il est interdit de dire où on se trouve (motif officiel : de crainte que les espions ennemis ne réussissent à percer les plans militaires les mieux préparés, en recoupant les informations contenues dans les lettres) et qu’il vaut mieux ne pas exprimer de critiques envers les autorités ou raconter des épisodes tels que mutineries et fraternisations. Le 15 mars 1915, Léon Plantié écrit à Madeleine : « Je t’avais promis la vérité et je te l’ai toujours dite, dans la mesure du possible bien entendu, car si nous disions trop de choses, surtout sur les opérations, et que nos lettres soient ouvertes nous serions sérieusement punis, des exemples nous ont été donnés il n’y a pas encore longtemps. » Le 7 mars 1916, Jules Puech écrit à Marie-Louise : « Nous avons, comme tu le sais, de sévères instructions pour ne pas commettre d’indiscrétion dans nos lettres, et cela me paralyse un peu parce que je voudrais te parler de ce qu’on dit, de ce qu’on fait, etc. » Les censeurs eux-mêmes le reconnaissent comme on peut le constater en lisant leurs rapports. Ainsi, à titre d’exemple, celui du 28 mai 1917 pour la VIIe armée : « Une fausse interprétation qu’il se fait sur la censure fait croire au troupier que sa correspondance est purement et simplement supprimée lorsqu’il s’écarte un tant soit peu de la ligne, surtout quand il croit exprimer ce qu’il appelle des vérités. Cela explique fatalement le vide constaté dans la majeure partie des lettres et le peu de renseignements que la commission de contrôle est à même de fournir. » Ce texte est extrait d’un ouvrage collectif sur les fraternisations qui cite aussi des pourcentages de ce type établis par les censeurs : lettres exprimant un bon moral 6 % ; lettres exprimant un mauvais esprit 4 % ; sans intérêt 90 %. Plusieurs rapports de censeurs se répètent : « La crainte de la censure, nettement exprimée dans les lettres du front, continue à rendre les correspondances discrètes » (juillet 1916) ou « la crainte du censeur unifie le ton » (mars 1917) (deux citations prises en exemples dans la liasse 16N 1405 au Service historique de la Défense. Un bel article d’André Loez montre également les limites de la source du contrôle postal pour connaitre les vrais sentiments des poilus. Une source ne peut livrer des informations fiables que si on tient compte des conditions de son élaboration.

Dans les lettres adressées à sa famille, Joseph Barjavel écrit qu’il aurait bien des choses à dire, mais qu’il ne les exprimera que de vive-voix. Il est tué le 15 juin 1915 avant d’avoir pu bénéficier d’une permission. Maurice Armengaud a survécu et a pu tenir sa promesse du 19 juin 1915 : « Plus tard, si j’ai le bonheur de m’en revenir comme j’espère, personne ne m’empêchera de dire ce qu’il en est, et je n’aurai pas peur qu’on se garde les correspondances, le disant de vive-voix. » Promesse réitérée le 11 mars 1916 : « Quand j’irai en permission je te raconterai tout ; pour le moment il faut que je m’abstienne car nos lettres seront visitées et ne pourraient te parvenir. » Albert Marquand tient compte de la censure pour ne pas parler des mutineries qui ont affecté gravement la 43e division d’infanterie à laquelle il appartient. Dans sa lettre à ses parents du 11 juin 1917, il risque seulement une allusion : « Je ne veux pas vous parler de l’agitation morale de certains corps. Ce n’est malheureusement que trop vrai ! Enfin… censure et Espoir. Je crois fermement que d’ici peu se produira un changement profond. » Même le médecin Emmanuel Morisse craint la censure parce qu’elle pourrait retarder ou confisquer le courrier. Dès le 29 septembre 1914, sa femme est informée : « J’ai peur, en te disant trop de choses, que ma lettre soit interceptée. J’espère, néanmoins qu’elle ne le sera pas, car je ne dévoile rien de bien grave. Plus tard, lorsque la guerre sera terminée, oh ! alors je pourrai tout te dire. » Les archives militaires du contrôle postal fournissent plusieurs exemples de ces situations, par exemple à propos des fraternisations : « Je vous conterai cela plus tard. »

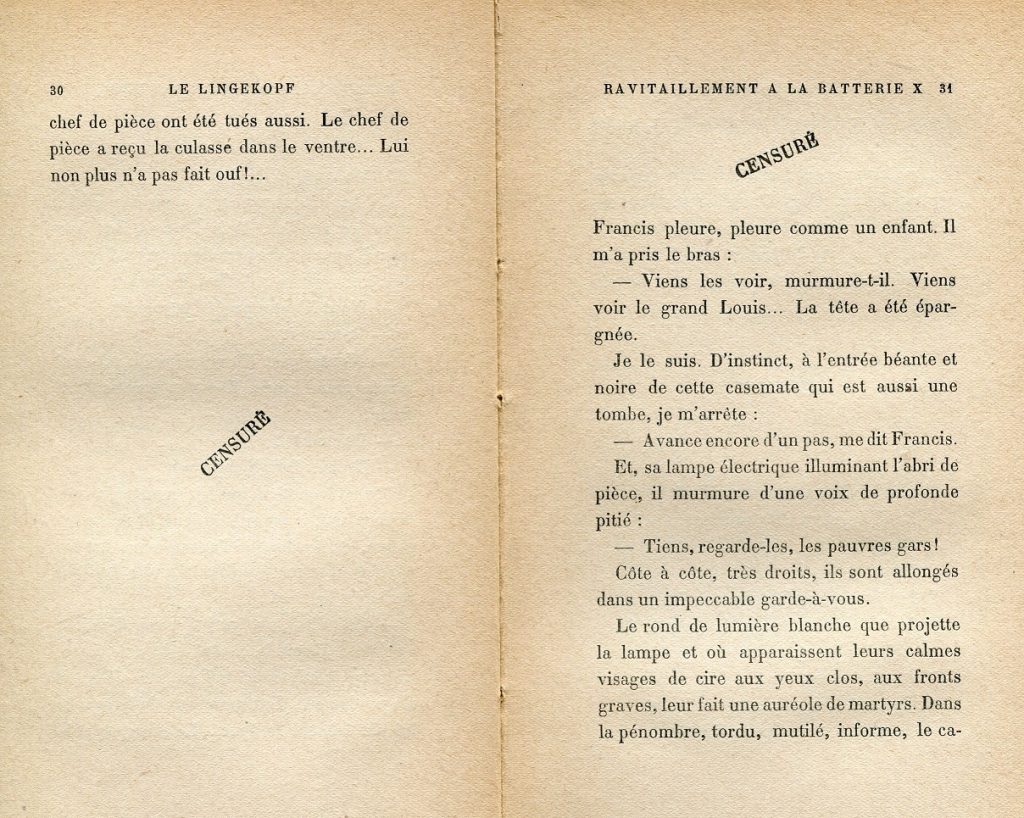

Toujours à propos des fraternisations, la lettre du 19 juin 1915 de Paul Mascaras à ses parents est tout à fait curieuse. Deux des quatre pages sont barbouillées de noir, comme si la censure avait sévi, et c’est la première idée qui vient à l’esprit. Par transparence, on arrive à lire le récit de conversations et d’échanges avec les Allemands. Donc un sujet hautement censurable ! Mais c’est le soldat lui-même qui a caviardé son texte. Il a imaginé ce subterfuge maladroit pour échapper au contrôle. En effet, à la fin de sa lettre, il demande naïvement à ses parents : « Avez-vous bien lu ? » Ainsi la lettre est un témoignage sur la crainte d’être censuré et non sur l’action de la censure.