Rémy Cazals, 2021

1. Le témoin oculaire

Le contenu de cette partie va-t-il charrier des évidences ? Peut-être, mais mieux vaut être clair que risquer la confusion. Il est évident que le témoin d’un fait doit avoir été sur place au moment où il se déroule. Un témoin médiocre de l’offensive du 16 avril 1917 au Chemin des Dames est un témoin. Un bon historien actuel de cette offensive n’en a pas été témoin. Certains peuvent se prétendre témoins d’un fait alors qu’ils se trouvaient ailleurs. C’est pourquoi l’historien doit vérifier, chercher les « lettres de créance » des auteurs, comme l’écrit Jean Norton Cru. À propos de tous les témoignages, JNC posait au signataire la même question : « avait-il qualité pour parler en témoin ? » Nous devons beaucoup à la méthode critique de JNC, dont nous aurons l’occasion de reparler. Dans les années 1920, il a effectué bien des vérifications ; celles-ci sont plus faciles aujourd’hui grâce à la mise à disposition du public des registres matricules des soldats.

Ainsi, pour rester dans le corpus étudié par JNC, on ne peut pas raconter les combats comme témoin sans y avoir été engagé. Il donne une définition claire du combattant (dans Témoins p. 10) : « tout homme qui fait partie des troupes combattantes ou qui vit avec elles sous le feu, aux tranchées et au cantonnement, à l’ambulance du front, aux petits états-majors : l’aumônier, le médecin, le conducteur d’auto sanitaire sont des combattants ; le soldat prisonnier n’est pas un combattant, le général commandant le corps d’armée non plus, ni tout le personnel du GQG. La guerre elle-même a imposé cette définition fondée sur l’exposition au danger et non plus sur le port des armes qui ne signifie plus rien. »

Les vérifications effectuées par JNC lui permettent de débusquer les faux témoins. Ainsi Marcel Berger (Le Miracle du feu, 1916, 485 pages) n’est resté sur le front que quelques jours. « On ne peut pas raconter la guerre sans l’avoir faite et tout le talent du monde ne pourra remplacer l’expérience », remarque justement le critique. Même chose pour Émile Zavie (La Retraite, récit d’un soldat, 1918, 237 pages) : JNC trouve dans son livre « toutes les absurdités auxquelles il faut s’attendre de la part d’un auteur qui n’a vu le front que quelques jours et qui, négligeant le peu qu’il sait, a entrepris de raconter une phase de la guerre dont il n’a pas la moindre notion ». Émile-François Julia (deux livres chez Perrin en 1917 et 1918) est un de ces médecins « qui veulent nous parler de toutes les choses du front sauf du seul sujet qu’ils connaissent bien, leur ambulance ». Quant au Toulousain Jean Renaud, officier d’état-major, il usurpe le mot « tranchée » dans ses deux livres « d’une fécondité redoutable », Qui vive ? la Tranchée et La Tranchée rouge. JNC poursuit : « Si Renaud est fécond c’est en fables, légendes, anecdotes inventées. J’ai pu changer d’opinion au sujet de quelques œuvres, après nouvelle lecture et examen plus attentif ; mais mon opinion sur Jean Renaud est en 1927 la même que j’avais lorsque je le lus pour la première fois en octobre 1916, aux tranchées devant Hurtebise. »

L’opinion de JNC est partagée par d’authentiques témoins. Justement à propos de l’offensive Nivelle du 16 avril 1917, Georges Bonnamy note : « Je ne parlerai que du secteur que j’ai vu. » Dans La Peur, Gabriel Chevallier compare ses opinions à celles de son père qui, lui, n’a rien vu : « toute la guerre nous sépare, la guerre que je connais et qu’il ignore ». Paul Fiolle (La Marsouille, 1917) s’adresse aux vrais témoins : « Poilu ! Que de bêtises l’on écrit en ton nom. » Et aux faux témoins : « Vous ne savez pas ? Soit ! Eh bien, taisez-vous. Taisez-vous donc ! » Paul Fiolle avait passé vingt-trois mois sur le front.

Encore une évidence ? Il faut rappeler que le corpus étudié par JNC ne comprenait que des combattants, pour la plupart français, et que le livre date de 1929. Dans 500 témoins et dans le dictionnaire en ligne sur le site du CRID, nous avons élargi à tous les témoins, de tous pays, militaires de tout grade, civils et civiles, publiés ou inédits accessibles au public. Chaque témoin étant étudié à sa place, chaque témoignage dans son contexte. Ainsi nous prenons en compte le général Sarrail et le caporal Barthas ; Jean de Pierrefeu comme témoin des magouilles et des rivalités au sein du GQG ; les carnets personnels de civiles françaises en territoire occupé par les troupes du Kaiser ; l’expérience de soignante en Allemagne de la Suissesse Henriette Rémi, racontée dans son livre Hommes sans visage, publié à Lausanne en 1942 ; parmi les témoins russes, le soldat Stephane Ivanovitch Gavrilenko, venu combattre en France, et la noble dame Sophie Ilavoyskaya présentée lors du colloque Écrire en guerre ; le témoignage de Louis Pasquié, affecté spécial dans une usine de Lyon ; et encore le manuscrit de Marius Reverdy, récemment déposé aux Archives départementales de l’Aude (et publié), rare récit d’un sous-marinier français, à bord du submersible Gay-Lussac. Et bien d’autres.

Sources :

– Dans Témoins de JNC, notices Berger, Zavie, Julia, Renaud, Fiolle.

– Dans 500 témoins, notices Bonnamy, Chevallier, Pierrefeu.

– Sur le site du CRID, notices Rémi, Gavrilenko, Ilavoyskaya, Pasquié, Reverdy.

2. Le témoin doit avoir laissé une trace

Tous les contemporains de 14-18 étaient des témoins potentiels, chacun à sa place. Mais, pour figurer dans notre corpus, il faut « avoir témoigné », avoir laissé une trace. Celle-ci est la plupart du temps constituée par du texte, mais cela peut également être la photo, le dessin, la gravure rupestre, et même l’entretien oral enregistré.

Voici un cas qui me touche directement. Mon grand-père paternel, Maximin Cazals, né en 1882, était ouvrier mégissier à Mazamet. Marié, père de deux filles, il a été mobilisé en août 1914. Il a fait toute la guerre dans l’infanterie comme simple soldat et a été promu caporal en 1918. Il s’est trouvé devant Hurtebise ; il a été blessé par un shrapnel à Massiges. Je possède sa croix de guerre, son livret militaire et une seule photo, reproduite dans 500 témoins page 24 (Maximin est celui qui porte une veste sombre). J’ai pu avoir accès à sa fiche matricule qui confirme ses états de service. Mais je ne dispose d’aucun témoignage personnel sur ce qu’il a vécu. Il est mort en 1936, je ne l’ai pas connu. Il savait lire et écrire ; ma grand-mère aussi ; une correspondance a existé. J’ai appris que, après le décès de ma grand-mère en 1946, les lettres ont été brûlées par leur deuxième fille, elle-même veuve d’un combattant de la Deuxième Guerre mondiale tué à Dunkerque en juin 1940. Reste un témoignage indirect. D’après ses enfants, mon grand-père ne parlait jamais de la guerre. Mais, un jour, invité par un camarade à un repas d’anciens combattants, il était revenu bouleversé et, en pleurant, il avait raconté toutes les horreurs, la vie dans les tranchées, les bombardements, les attaques… C’est après avoir lu les Carnets de guerre de Louis Barthas en 1978 que mon père me l’a dit en précisant : « C’était tout ce qu’a écrit Barthas. » Lorsqu’il est mort, le 14 mai 1996, mon père était en train de relire son exemplaire de la première édition du livre de Barthas. Il était parvenu à la page 330.

Il s’agit là d’un cas très particulier. La plupart des autres combattants, des civils et civiles, ont laissé un témoignage direct. Si celui-ci se trouve encore dans une armoire ou dans une malle au grenier de la maison familiale, l’auteur ne peut encore être reconnu comme témoin. Mais, comme Jean Norton Cru l’avait annoncé en 1929, carnets, correspondances, photos sont découverts tous les jours et peuvent être mis à la disposition du public soit par l’édition de livres, articles, dossiers pédagogiques, soit par la conservation en dépôts d’archives, soit encore par la mise en ligne. Ces divers aspects, à peine esquissés ici, seront envisagés par la suite dans leur complexité.

3. Subjectivité et sincérité

Il serait absurde de demander à un témoignage en histoire d’être « objectif ». Le témoignage doit être personnel : ce que j’ai vu moi-même ; ce qu’on m’a dit (qui ? quand ? comment ?) ; ce que j’ai pensé à ce moment-là (pas ce que j’aurais dû penser, pas ce que j’ai pensé plus tard ayant acquis davantage d’expérience).

Jean Norton Cru le dit à plusieurs reprises, par exemple dans sa notice sur Georges Kimpflin : « L’historien ne redoute nullement la partialité dans les documents du temps ; je dirais presque que l’impartialité jetterait des doutes sur leur originalité. C’est affaire à l’historien de confronter et compenser les partialités opposées, les préjugés qui se contredisent. » Ou encore dans sa notice sur un autre combattant : « Les souvenirs de Bernard Descubes, rédigés évidemment d’après un carnet bien tenu, sont sans prétention littéraire comme sans ambition de propagande ou de thèse. Ce sont de tels mémoires qui ont les plus grandes chances de sincérité ; je dis bien sincérité, idéal réalisable, et non vérité, idéal impossible. »

À l’aviateur Jacques Boulenger (En escadrille, 1918), JNC reproche « un livre dont l’auteur est absent ». L’artilleur Alexis Callies (Carnets de guerre, 1999) écrit : « Je raconte les événements tels que je les ai vus, ou tels qu’ils sont arrivés à ma connaissance, ne garantissant que ma sincérité et non leur vérité objective, car chacun a sa vérité propre, plus ou moins déformante. » Quant au fantassin Émile Carlier dont les Souvenirs de guerre ont été publiés en 1937 et réédités en 1993, il se demande : « Ai-je été sincère ? »

On est en droit d’estimer que le colonel Campagne se trompe lorsqu’il affirme dans Le Chemin des Croix 1914-1918 (publié en 1930) que la Ligue des droits de l’homme et du citoyen a été créée « pour saboter l’armée française à l’occasion d’un vulgaire procès de trahison ». Ce même colonel cite avec admiration cette phrase de D’Annunzio : « Il y a des mères italiennes, bénies entre toutes les femmes par le Dieu des Armées, qui regrettent de n’avoir qu’un, deux, trois fils à sacrifier. » On peut penser que ce passage est d’une tragique bêtise ; le colonel Campagne, lui, y voit « un souffle ardent ». Il est sincère en nous faisant part de ses opinions.

Sur la page de garde de son carnet de souvenirs intitulé « La vie d’un petit conducteur d’artillerie de campagne (75) pendant la guerre 1914-1918 », Hippolyte Davat avait ajouté : « Où j’étais. Ce que j’ai vu. Ce que j’ai entendu. Et ce que j’ai fait pendant la Grande Guerre. » Des souvenirs de Maurice Maugars sur la division marocaine (Albin Michel, 1920), JNC dit qu’ils sont « probes et sans prétention ». Il ajoute : « Maugars ne se mêle pas de ce qu’il ne peut savoir, mais ce qu’il nous dit, il l’a vu, il l’a fait. »

Pour JNC, la datation précise est importante car les témoignages sont ainsi fixés sur le papier et sont beaucoup plus fiables que si l’auteur ne comptait que sur sa mémoire. Les dates sont une garantie de probité. Respecter la chronologie, c’est aussi suivre le rythme de la guerre et laisser percevoir l’évolution des sentiments dans le temps. Car écrire sur une guerre qui a duré plus de quatre ans n’est pas la même chose que fournir un témoignage ponctuel sur un accident de la circulation.

À propos des lettres de l’abbé Gabriel Chevoleau publiées par Perrin en 1917, JNC écrit qu’elles montrent « l’évolution d’un esprit dénué de sens critique qui commence par répéter ce qu’il a lu et qui peu à peu, apprenant la dure leçon, devient plus réaliste et plus vrai ». L’enthousiasme d’Henri Fauconnier au début de la guerre disparait au contact des réalités et il note : « J’aurais assez volontiers donné ma vie, maintenant je préfère la garder » et il rejoint la pensée profonde de Jean Jaurès : « Je peux dire que je hais la guerre. C’est une façon, et la vraie, d’aimer sa patrie. » Le jeune Breton Charles Gaillard s’est engagé à 17 ans ; il découvre la guerre dans les premiers jours de 1915 et, dès octobre de la même année, il interdit à son frère de l’imiter.

Un bon exemple de témoin qui n’a pas modifié ses impressions lorsqu’elles se sont révélées fausses se trouve dans le récit du marin Joseph Madrènes. Le 16 novembre 1917, il note : « En Russie, nouvelle révolution ! Kerenski a pu se rendre maître de Lénine. » Il aurait pu supprimer l’erreur contenue dans ce passage, car il a soigneusement mis ses notes au propre sur un grand registre illustré de cartes postales et autres documents. Il ne l’a pas fait ; il a conservé à son témoignage son authenticité.

Sources :

– Dans Témoins de JNC, notices Kimpflin, Descubes, Boulenger, Maugars, Chevoleau.

– Dans 500 témoins, notices Callies, Carlier, Campagne, Fauconnier, Gaillard, Madrènes.

– Sur le site du CRID, notice Davat.

4. La mission de témoigner ?

On donne parfois au mot « témoin » un sens religieux. Je n’irai pas jusque là en ce qui concerne ceux de 14-18, mais je constate que beaucoup d’entre eux, surtout des combattants, se sont donné la « mission » d’aller à l’encontre de ce qu’on va désigner sous le terme de l’époque : le bourrage de crâne. Celui-ci se présentait sous trois formes à affronter. Il fallait remettre en question les légendes héroïques d’avant 1914, rejeter le contenu des journaux pendant la guerre, et, après, ne pas laisser toute la place aux mensonges des faux témoins.

Remettre en question les légendes héroïques d’avant 1914

Dès la première page de son introduction générale à l’analyse de plus de 250 témoins de 14-18, JNC remarque : « L’histoire militaire a été jusqu’ici inférieure aux autres histoires. Elle l’est parce qu’elle s’occupe de faits spéciaux que les témoins, les chroniqueurs, les historiens du temps, tous ceux dont les écrits sont nos seuls documents, se sont ingéniés à dénaturer par esprit de patriotisme, de gloriole, de tradition. » Son chapitre VI porte sur « les récits de guerre avant 1914 ». Il précise : « Dès qu’un soldat malingre peut abattre de loin un guerrier fort, habile et brave, c’en est fait de l’antique notion du courage, celui que j’appelle le courage d’Achille. » JNC s’en prend particulièrement aux récits de Coignet et Marbot, grognards du Premier Empire, dont les « rédactions [ont été] faites à l’époque de leur vieillesse radoteuse, enivrée d’une gloire fabriquée après coup ».

Auteur d’un témoignage personnel sur le Grand Quartier Général de 1915 à 1918, ayant côtoyé les grands chefs et constaté leur piètre valeur, Jean de Pierrefeu a voulu ensuite contester les récits héroïques du passé et du présent mettant en avant les « hommes illustres ». Son livre de 1923, Plutarque a menti, a été un best-seller. Il faisait de l’auteur des Vies parallèles le responsable emblématique des lieux communs et clichés concernant les héros, les grands hommes, les mots historiques qui ont marqué des générations. Les chefs militaires français ont cherché à riposter avec un maladroit Plutarque n’a pas menti, qui a eu moins de succès. Ce qui n’a pas empêché Pierrefeu de revenir dans le débat avec L’Anti-Plutarque (1925) et Nouveaux mensonges de Plutarque (1931). Pierrefeu exposait les lourdes fautes commises sous Joffre et Nivelle, que les historiens officiels comme Hanotaux et Madelin ont sciemment dissimulées. « Ils n’ont pas cru, par respect, pouvoir exercer leurs facultés critiques sur des faits garantis par un corps spécialisé. » L’histoire officielle est ainsi remise en question ; « du coup, tout l’édifice historique des âges passés nous apparait suspect », notamment l’œuvre de Plutarque. Celui-ci doit être considéré comme le « saint patron » du « bourrage de crâne » : « Pendant la guerre, tandis que les chefs militaires, la presse, les élites bourgeoises, les orateurs politiques, les gouvernants rivalisaient de grandiloquence, de noblesse et de sublimité, le peuple des tranchées, gouailleur et cruellement lucide leur jeta soudain ce mot terrible à la face : bourreurs de crânes ! »

Le combattant de 14-18 Gaston de Pawlowski confirme les propos de JNC et de Pierrefeu. Pour lui, l’histoire militaire « n’est qu’un tissu de fictions et de légendes, elle n’est qu’une forme de l’invention littéraire, et la réalité est pour bien peu de chose dans l’affaire. Le poète dans tous les temps a forgé de toute pièce un héros idéal et l’a proposé à l’admiration des foules. » Pour le marin Jean Pinguet, les légendes guerrières « recouvrent l’atroce réalité des souffrances physiques et morales d’un camouflage de gloire et d’héroïsme de mélodrame ». « Les légendes ressemblent à ces oiseaux de haut vol qui ont la vie dure, vont partout, et que leur coup d’aile emporte très loin, très longtemps. » Pinguet condamne directement la légende construite par Le Goffic à propos des fusiliers marins de Dixmude.

Pendant la guerre

Pendant la guerre, l’expression « bourrage de crâne » est une des plus répandues dans les écrits des combattants. Parmi les exemples innombrables, je n’en retiens que quelques-uns.

Dans son livre posthume paru en 1918 (Trois ans de guerre) Edmond Genty écrit : « Il n’y a rien qui m’agace comme de lire les articles de tous les embusqués du journalisme ou d’ailleurs, qui nous traitent de soldats admirables, de héros, etc. Quand je trime dans la boue, je n’ai que faire des louanges et des dithyrambes d’individus qui n’ont que la peine de les écrire, assis dans leur fauteuil et les pieds au feu. »

Étienne Giran, pasteur protestant et simple soldat : « Ah ! non, la barbe. Vous n’allez pas continuer à nous bourrer le crâne, hein ? C’est à nous que s’adresse l’apostrophe. Nous parlions d’obligation morale et l’un de nous venait de prononcer le mot devoir. Là-dessus, grand émoi. Il y a des mots qui n’ont plus cours dans certains secteurs du front. L’abus qu’en ont fait les journaux les a rendus suspects et il suffit de les prononcer pour susciter un tollé général. » Giran qualifie ces mots de « vocables démonétisés ».

Le bourrage de crâne suscite l’exaspération de Charles Gaillard, l’indignation d’André Tanquerel. Eugène Bayle commente la presse devant ses camarades : « C’est un vrai régal de voir toutes ces caricatures et de lire les articles si beaux que suggère la guerre à nos grands écrivains. À nous qui vivons la réalité des choses, il ne semble pas que l’on puisse en tirer de si nobles sujets. » Le bourrage de crâne est l’objet de récriminations fréquentes dans les carnets que le combattant lotois Cyrille Bibinet dépose chez lui lors de chaque permission. L’Anglais Bernard Adams laisse éclater sa colère contre le bourrage de crâne dans son livre posthume publié en 1917, Nothing of Importance. Le fantassin alsacien Dominik Richert écrit, dans l’armée allemande : « J’avais lu un jour que nos soldats mouraient pour la patrie le sourire aux lèvres. Quel mensonge impudent ! À qui viendrait l’idée de sourire face à une mort si atroce ? Tous ceux qui inventent ou écrivent des choses pareilles, il faudrait tout simplement les envoyer en première ligne. Là ils verraient quelles balivernes ils ont lancées en pâture au public. » Dans le fonds Plantié figure cette lettre du 18 octobre 1915 d’un combattant français signée A.S. adressée à une femme à l’arrière : « Je comprends bien que les journaux vous ont bourré le crâne de mensonge. »

En 1917, le journal satirique Le Canard enchaîné organisa un concours parmi ses lecteurs. Il s’agissait d’élire le grand chef de la tribu des bourreurs de crâne. Gustave Hervé (l’ancien ultra gauche antimilitariste forcené, qui avait tourné casaque) fut élu, de justesse devant Maurice Barrès à qui je consacrerai plus tard une chronique particulière.

L’arrière était plus réceptif que les combattants à la propagande des journaux, ce qui pouvait provoquer des heurts entre mari et femme. Un cas rapporté par Jules Maurin est remarquable. Lorsqu’il préparait sa thèse sur les soldats languedociens, au cours d’un entretien avec un ancien combattant celui-ci lui annonçait qu’il avait tenu un carnet personnel pendant la guerre afin « de rapporter fidèlement aux siens, et à sa femme en tout premier lieu, son vécu quotidien ». Mais, il ajouta qu’il ne le lui avait pas montré : « Elle n’aurait pas compris, elle lisait les journaux. » À propos de l’emprunt de la défense nationale, le soldat savoyard Delphin Quey ajoute « pas » après le « Souscrivez » d’une carte postale officielle. Émile Mauny instituteur et sergent, écrit à son épouse : « Mon seul plaisir actuellement serait de pouvoir flanquer mon pied quelque part à un de ces nombreux imbéciles de l’arrière, surtout si c’était un journaliste. » Et il revient sur le sujet : « ignoble presse de guerre », « honte aux journalistes ». Sa femme Léa est prise à partie : « Je t’en prie, ne lis plus les journaux car tu perds complètement la tête. » Et il lui interdit de verser le moindre sou à l’emprunt de la Défense nationale qui ne servirait qu’à « prolonger notre misère ». Mêmes exhortations maintes fois répétées dans les lettres du territorial Léon Plantié à sa femme qui fait tourner la petite exploitation du couple près de Marmande. En décembre 1915, les lettres de Léon reviennent à plusieurs reprises sur le thème. Il affirme que cet argent est collecté pour faire durer la guerre et tuer des hommes : « Nos assassins, sans mentir, versent de l’or et de plus font une propagande ignoble pour le faire verser. […] Vous autres, derrière, vous n’hésitez pas non plus à leur fournir de l’argent et de l’or pour acheter et faire des choses qui peut-être serviront à tuer un des vôtres. Ah ! si vous entendiez toutes les malédictions qui vous pleuvent dessus et vous tombent sur la tête, sûrement vous ne le feriez pas, mais on vous berne et on vous bourre le crâne et vous vous laissez faire, les uns bien volontairement et les autres innocentement. » En versant, Madeleine Plantié est devenue la complice de ceux qui veulent « nous » faire tuer. Léon lui pardonne, mais souhaite que ses camarades ne l’apprennent pas « car ils me mangeraient tout vif ».

Quand le conducteur de camions Albert Vidal revenait chez lui à Mazamet pour une courte permission, les « enrichis décorés » l’accueillaient en l’accablant « des hauts faits d’aviateurs ou d’agents de liaison. On les sentait poliment incrédules devant le détail de notre misère. Ils nous offraient un cigare ou un petit verre – quelquefois les deux – et retournaient à leurs bénéfices en nous encourageant avec bonne humeur : « On les aura ». »

Et après la guerre ?

Un camarade de l’escouade dit au caporal Barthas : « Toi qui écris la vie que nous menons, au moins ne cache rien, il faut dire tout. » Barthas reçoit ainsi mission de tout raconter. « Ils ne nous croiront pas », conclut un autre camarade car les faux témoignages l’emporteront dans le public. Le sergent Mauny va dans le même sens : « Le poilu du front, le véritable n’a que mépris pour celui des dépôts ou pour celui qui s’approche seulement des lignes d’avant sans y prendre place et y faire le coup de feu. Tous ceux-là auront tout vu, tout fait après la guerre, mais espérons qu’il en restera assez des véritables pour rétablir la vérité. » Marcel Papillon, depuis les tranchées, s’en prend aux embusqués : « Et c’est toujours ceux-là qui auront la plus forte gueule en rentrant. »

Le livre composé à partir de la correspondance du soldat basque Élie Barthaburu s’ouvre sur une lettre du 12 décembre 1918 de Louis Colas qui fut son professeur d’histoire au lycée de Bayonne : « Nous allons être inondés de souvenirs guerriers, d’impressions soi-disant vécues, de mémoires apocryphes, etc. Nous allons être submergés par une littérature de contrebande due à la plume féconde (et combien féconde !) d’un tas de combattants qui ont vécu tranquillement à 500 km du front . » Marx Scherer dénonce les vantardises de soi-disant anciens combattants. Louis Bonfils s’en prend en occitan aux « poudrés », auteurs des journaux de tranchées, qui diront qu’ils ont fait la guerre ; nous ne pourrons pas leur répondre car nous serons morts, ajoute-t-il (Louis Bonfils a été tué le12 juin 1918, mais son témoignage a été publié en 2014 par les éditions Ampélos). L’instituteur tarnais Alfred Roumiguières écrivait à sa femme, le 4 décembre 1915 : « Tu verras qu’après la guerre, ce sera encore les bourgeois qui auront sauvé la France. Évidemment, ils pourront parler ; les vrais sauveurs de la patrie ne seront pas là pour les contredire puisqu’ils seront morts. » Lui-même souhaite revenir pour dire la vérité à ses élèves. Déjà, à l’été de 1915, l’instituteur audois de l’école de Payra notait : « Plusieurs permissionnaires. En général, ceux arrivant des tranchées, ceux ayant le plus vu (d’horreurs), racontent le moins. » Ernest Chaussis, également instituteur oppose les raconteurs aux vrais témoins silencieux : « Quels exploits raconteront ceux qui auront contemplé, célébré, divinisé la guerre ? Que tairont, par modestie ou par dégoût, ceux qui l’ont faite, vue, soufferte ? »

Gabriel Chevallier méprise les « colonnes signées de noms illustres, d’académiciens, de généraux en retraite » et note cette réaction d’un poilu : « Qu’est-ce qu’ils doivent toucher comme sous, ces gars-là, pour écrire ces c… ! » Il remarque que « soldat peureux » rime avec « récit glorieux ». L’historien André Ducasse s’élève contre les fauteurs de légendes ; le cultivateur Léon Plantié contre « les parleurs » qui n’auront pas quitté le coin du feu.

Enfin, la notion de « mission » est développée par Leonard V. Smith dans un article de la revue Annales du Midi à propos de Jean Norton Cru lui-même : c’est de sa formation protestante que viendrait sa mission de chercher la Vérité, de mettre en valeur les témoignages authentiques. L’article est intéressant, mais on pourrait remarquer que JNC n’était pas le seul poilu protestant et que les autres ne se sont pas sentis investis comme lui.

Sans doute le moment est-il venu de reparler de Jean Norton Cru. Ce sera la prochaine chronique.

Bibliographie :

– Fabrice Pappola, Le « bourrage de crâne » dans la Grande Guerre. Approche socio-culturelle des rapports des soldats français à l’information, thèse de doctorat, Université de Toulouse, 2007.

– Jules Maurin, Armée-Guerre-Société, Soldats languedociens (1889-1919), Publications de la Sorbonne, 1982, p. 674 [réédité en 2013].

– Leonard V. Smith, « Jean Norton Cru, lecteur des livres de guerre », Annales du Midi, n° 232, 2000, p. 517-528.

– Rémy Cazals, « Travailler pour l’histoire : les notes des instituteurs audois sur la Grande Guerre », dans Travailler à l’arrière 1914-1918, Archives de l’Aude, 2014, p. 11-27.

– Rémy Cazals, « Plutarque a-t-il menti ? », dans Retrouver, imaginer, utiliser l’Antiquité, sous la dir. de Sylvie Caucanas, Rémy Cazals & Pascal Payen, Toulouse, Privat, 2001.

Sources :

– Dans Témoins, notices Pawlowski, Pinguet, Genty, Giran.

– Dans 500 témoins, notices Pierrefeu, Bayle, Bibinet, Gaillard, Richert, Mauny, Vidal, Barthas, Papillon, Chevallier, Chaussis.

– Sur le site du CRID, notices Adams, Tanquerel, Plantié, Barthaburu, Scherer, Bonfils, Roumiguières.

5. Retour sur Jean Norton Cru

Encore ? Faut-il encore présenter cet auteur incontournable ? Ses ouvrages sont bien connus mais ils n’ont pas toujours été lus par ceux qui l’ont critiqué de manière inexacte. Oui, comme JNC s’adressant aux témoins (étiez-vous sur place, au moment ?), je m’adresse à ses détracteurs : avez-vous lu attentivement les 728 pages de Témoins ou seulement parcouru rapidement son petit livre de vulgarisation dans une édition incomplète ? Avez-vous cherché à mieux le comprendre en prenant connaissance de son propre témoignage direct sur sa guerre, les lettres adressées à sa famille ?

Témoins a été publié en 1929, réédité en fac-similé en 1993 aux Presses universitaires de Nancy, repris encore par ce même éditeur en 2006 avec une longue préface (50 pages) de Frédéric Rousseau et un complément de 140 pages reprenant les critiques du livre, favorables ou hostiles. C’est cette édition qui est de loin la plus riche qu’il faut consulter. La démarche de Frédéric Rousseau pour la réaliser est exposée dans son livre Le Procès des témoins de la Grande Guerre, l’Affaire Norton Cru, publié par le Seuil en 2003. Quant au petit volume Du témoignage, il doit être lu dans sa version originale parue chez Gallimard en 1930 qui contient sur 116 pages un résumé des positions de JNC, et sur 137 autres pages une anthologie d’extraits des témoins les plus fiables. L’anthologie est un complément indispensable ; elle fait partie du livre. Toutes les rééditions ne l’ont malheureusement pas reprise. Les Lettres du front et d’Amérique 1914-1919 de JNC ont été éditées par Marie-Françoise Attard-Maraninchi et Roland Caty en 2007 aux Publications de l’Université de Provence.

J’ai moi-même présenté JNC à différentes occasions, en particulier sur le site du CRID 14-18 (notice dans le dictionnaire des témoins ; chronique « Brefs souvenirs 2/12 »). J’ai montré avec arguments que les critiques adressées à JNC ne tenaient pas. Et je vais me répéter ici parce que répéter fait partie de la pratique pédagogique.

« Laissez la parole aux combattants »

La plus grave et la plus absurde des critiques lancées contre JNC est que son analyse des témoignages aurait abouti à discréditer les témoins et, ainsi, à faire le jeu des négationnistes de la Shoah. Que ces derniers tordent JNC au gré de leurs fantasmes, cela fait partie de leur entreprise de falsification et il n’y a pas de quoi être surpris. Mais des historiens jouissant jusque là de quelque considération ont repris l’accusation. On ne peut que leur donner ce conseil : prenez le temps de lire Témoins et d’abord les quatre passages qui suivent et qui sont parfaitement clairs.

Dès l’exposé du « but de ce livre » (p. 13) JNC écrit : « Ce livre a pour but de faire un faisceau des témoignages des combattants sur la guerre, de leur impartir la force et l’influence qu’ils ne peuvent avoir que par le groupement des voix du front, les seules autorisées à parler de la guerre, non pas comme un art, mais comme un phénomène humain. Ce groupement exige d’abord la dissociation de ces témoignages d’avec la masse énorme de littérature de guerre où ils se trouvent noyés comme dans une gangue. Ils y étaient si bien perdus qu’on n’avait aucune idée de leur nombre, de leur nature, de leur valeur documentaire, des idées sur lesquelles ils étaient à peu près unanimes. On ne se doutait pas qu’ils représentaient une manifestation unique de la pensée française, un accès de sincérité collective, une confession à la fois audacieuse et poignante, une répudiation énergique de pseudo-vérités millénaires. »

Et plus loin, p. 226 : « Nous sentons une immense fierté de l’œuvre de cette génération telle qu’elle est, dépassant de très loin toutes les tentatives des générations passées pour donner à ceux qui n’ont pas combattu une image de la guerre. »

Plus loin encore, p. 361 : « La guerre des grognards nous est aussi peu connue que celle des pharaons. Nous n’en savons que la légende imaginée après coup et les interprétations d’état-major qui n’apprennent rien sur la guerre vécue. Qui donc en 1914 pouvait dire qu’il savait « ce que c’est » ? Grâce aux carnets la guerre des poilus ne tombera jamais dans le même oubli ni dans le même cycle de légendes. »

Et pour finir, p. 548 : « Laissez la parole aux combattants ; ils sont assez nombreux, ceux d’entre eux qui ont écrit, pour que les erreurs de quelques-uns se trouvent corrigées par la majorité des déclarations des autres. On aura beau faire, on n’étouffera pas le témoignage collectif de la génération qui a fait la guerre. »

Autre grand apport de JNC : il a compris que, après la période de publication par les intellectuels, viendrait le temps où on retrouverait les témoignages des « gens ordinaires » rangés dans les greniers. Il évoque à deux reprises « la masse énorme de documents personnels manuscrits qui dorment dans les tiroirs de presque toutes les maisons de France » (p. 265) et « plusieurs millions de liasses de lettres de guerre dans les tiroirs » (p. 492). Son souhait : « Sur cette masse il n’est pas téméraire de supposer que 400 à 500 recueils uniraient la valeur littéraire à la valeur documentaire. Espérons qu’on les publiera d’ici à 1950 et le plus tôt sera le mieux. » Cela ne s’est réalisé qu’à une date plus tardive, mais son intuition était bonne. Notre livre collectif 500 témoins de la Grande Guerre et le dictionnaire en ligne sur le site du CRID en apportent la preuve. Quant à l’union de « la valeur littéraire » et de « la valeur documentaire », elle me fait immédiatement penser à la réflexion de François Mitterrand sur les Carnets de guerre du tonnelier Barthas : « Ce livre a une haute valeur historique, et aussi c’est une véritable œuvre littéraire. »

Réfuter les autres critiques

Les autres critiques ne tiennent pas davantage. Certains ont dit que le travail de JNC ne reposait que sur son expérience personnelle. C’est faux. L’œuvre de JNC est unique car elle s’appuie à la fois sur une réelle expérience de combattant, précieuse pour les historiens appartenant aux générations qui n’ont pas connu la guerre, sur l’information puisée aux ouvrages techniques, et sur quinze années de prise en compte de l’expérience des autres. JNC a lu à peu près tout ce qu’on pouvait lire sur la guerre ; il a lu, relu et comparé les 300 livres qu’il analyse ; il a affiné, corrigé ou conforté ses premières impressions.

JNC se serait prétendu historien ? Non, il a toujours écrit qu’il travaillait pour les historiens, qu’il leur désignait, argumentation à l’appui, les témoignages les plus fiables.

Enfin, loin d’être dogmatique, JNC a parfaitement compris qu’un même événement pouvait susciter des récits différents et il a parfaitement admis ce qu’il désigne par « un dualisme déconcertant de la pensée » chez un même individu. À propos de Louis Mairet, tué à Craonne le 16 avril 1917, JNC écrit : « Tantôt il s’exprime en poilu pour son propre compte, alors il a assez de la guerre, il voit dans le drapeau un moloch ; tantôt il s’exprime en citoyen, il parle pour la France et il insiste pour qu’on aille jusqu’au bout. Ce dualisme aurait probablement disparu du livre composé à loisir ; grâce aux notes spontanées qui trahissent l’homme dans sa vérité et son absurdité, cette attitude à double face nous est préservée. Elle est intéressante parce qu’elle est profondément humaine et bien que les autres livres de guerre n’en conservent guère de traces, je la crois, d’après mon expérience du front, caractéristique de la majorité des combattants cultivés. » Le docteur en droit et soldat de 2e classe dans l’infanterie Jules Puech, auteur d’une correspondance très abondante, pourrait être cité comme illustration de la phrase de JNC qui annonce déjà les travaux de Pierre Laborie. Ce dernier a intitulé « 1940-1944 : les Français du penser-double » le premier chapitre de son livre Les Français des années troubles.

JNC aurait été intéressé par le livre de Louis Birot publié en 2000. Les textes laissés par ce « prêtre républicain » répondent à trois règles différentes d’écriture. Ses homélies adressées aux fidèles sont très traditionnelles (« Une fois de plus la France est le champion du droit, de la justice et de la vérité »). Ses lettres tiennent compte de la personnalité de ses correspondants et ont des tonalités différentes. Ce sont ses carnets personnels qui contiennent un témoignage direct et compréhensif sur les souffrances de « la pauvre infanterie ».

JNC a parfaitement compris que les faux témoignages éclairent sur les motivations de leurs auteurs. La question sera reprise et développée plus loin dans ces réflexions. À propos de Fernand Grimauty, classé dans la quatrième catégorie, c’est-à-dire au-dessous de la moyenne, il ajoute même : « J’avoue que les livres de guerre fautifs, s’ils me déplaisent par leurs tares, m’intéressent par la recherche, la découverte qu’il me faut faire de leurs erreurs, m’instruisent par l’analyse du problème qu’ils présentent. » De faux témoins livrent parfois, involontairement, de vrais témoignages.

Bibliographie

– Pierre Laborie, Les Français des années troubles, De la guerre d’Espagne à la Libération, Paris, Desclée de Brouwer, 2001.

Sources

– Dans Témoins de JNC, notices Mairet, Grimauty.

– Dans 500 témoins, notices Cru, Barthas, Birot.

6. De faux témoins livrent de vrais témoignages

Pour entrer dans ce sujet, je propose un détour par une enquête orale effectuée dans les années 1970 sur la vie ouvrière dans le bassin industriel de Mazamet avant 1914 et en particulier sur la grève des délaineurs en 1909. Les entretiens avaient lieu avec une personne seule, parfois un couple. Dans un cas tout à fait particulier, je me suis trouvé en face d’un club de retraités de milieu populaire. Dans ce groupe, Madame B. s’est mise tout de suite en avant ; fille d’un ouvrier du délainage, elle avait 80 ans lors de cette rencontre. Avant que quiconque ait pu bouger, elle affirmait, de façon péremptoire : « Ils ont commencé la grève en plein hiver. Ils demandaient 10 sous [d’augmentation par jour] ; on ne voulait leur en donner que 5. Ils n’ont pas voulu les accepter. Mais finalement ils sont rentrés pour rien, rien du tout. On a fait quatre mois de grève pour rien du tout. Et une misère noire dans Mazamet. » Je note l’attitude gênée des gens qui sont autour ; ils ont à peu près le même âge et appartiennent au même milieu ouvrier. Ils sont extrêmement gênés car ils savent que c’est faux, et moi aussi je sais que la grève s’est terminée par un succès des ouvriers. Seulement personne n’ose contredire ouvertement Madame B. qui fait figure d’énergique leader du groupe. On tourne un peu en rond puis, au bout de quelque temps, un monsieur (qui avait 9 ans en 1909) dit que les ouvriers ont obtenu une augmentation de salaire, ce qui correspond à la réalité. Tout autour, je note des mimiques d’approbation. Alors Madame B.comprend qu’elle a fait fausse route ; elle affirme qu’elle a toujours entendu dire par son père : « Ils nous ont donné ce qu’ils voulaient nous donner sans faire grève. » Le faux témoignage de Madame B. devient un vrai témoignage sur le fait qu’au sein des familles ouvrières pouvaient exister des tendances hostiles au syndicalisme et à la grève.

Revenons à la guerre. Jean Norton Cru estime que le Carnet de route d’un sous-officier du génie (livre paru en 1917) est un faux rédigé par le père du sergent Brethollon tué en mai 1915, un texte plein d’erreurs qu’aucun poilu ne commettrait. Ce faux témoignage devient un vrai témoignage sur l’intention du père « d’élever un monument à la gloire de son fils ». Le livre de 1916 du journaliste André Salmon « ne peut prétendre qu’à être un document sur la presse du temps de guerre ». JNC estime aussi que dans le livre « bien écrit » de l’écrivain professionnel Léo Larguier (Les heures déchirées, 1918) « il n’y a rien à glaner, sauf la carence même des idées, carence qui est un document ». On verra dans une autre rubrique plusieurs cas de falsification qui renseignent sur le souci de propagande patriotique, politique ou religieuse des auteurs.

En ce qui concerne les témoignages retrouvés et édités récemment, on découvre rarement le souci de falsifier la réalité en flattant le goût du public ou pour d’autres raisons puisque ces textes n’étaient pas destinés à être diffusés. Mais on peut trouver de faux témoignages. François Blayac, officier d’administration d’une ambulance installée dans l’arrière-front, cite à plusieurs reprises les exploits accomplis par les fantassins du même corps d’armée : ils posent des fils de fer pour prendre les Boches au collet ; six Français blessent 45 Allemands à l’arme blanche et font 80 prisonniers ; un lieutenant très bon tireur tue 50 Boches, etc. Il ne s’agit là que de vantardises de combattants venus au repos ou de propos tenus pour se moquer de la crédulité du demi-embusqué. Car c’est sur sa propre crédulité que le témoignage de François Blayac est authentique. Il évoque ainsi un aspect peu connu de l’ambiance qui règne dans l’arrière-front, les discussions entre officiers, la vente de trophées (armes, casques à pointe…) par ceux qui viennent des lignes, trophées achetés par Blayac qui se monte ainsi une belle collection.

Lorsque, dans Journal d’une adolescente dans la guerre 1914-1918 (Hachette, 2004), Marcelle Lerouge présente un « étalage paraphrasé de la mauvaise presse » (comme le remarque la notice signée Yann Prouillet), elle n’exerce aucun esprit critique sur la propagande officielle, mais elle témoigne de l’influence de celle-ci en milieu bourgeois. Il en est de même d’Anne-Marie Platel, fille d’industriel du Nord, lectrice de La Croix et de L’Écho de Paris. Les nouvelles de la guerre qu’elle donne d’après ces feuilles sont loin de la réalité ; des passages haineux sur Caillaux et d’autres hommes politiques sont complètement aberrants. Mais ce journal personnel publié en 2018 est un vrai témoignage sur les effets du bourrage de crâne.

Que dire enfin des lettres de Jeanne de Flandreyzy à Folco de Baroncelli publiées en 2018 par les classiques Garnier ? Peut-on accepter les informations « de source sûre » qu’elle donne le 6 septembre 1914, selon lesquelles on a fusillé cinq cents soldats du XVe Corps et que « nous » avons été trahis par deux généraux dont un juif ? Une phrase, le 10 septembre, précise que « parmi ces 500 fusillés se trouvaient nombre d’instituteurs. Ce sont eux qui ont fait le plus de mal. » Tout le reste de la correspondance est de même farine. Mais c’est un témoignage sincère sur ce que croyait cette bourgeoise.

Bibliographie

– Dans Le Mouvement social, n° 274, janvier-mars 2021, « Histoire orale des mondes ouvriers », voir la transcription de la table ronde réunissant Rémy Cazals, Nicolas Hatzfeld et Michel Pigenet, p. 31-65.

Sources

– Dans Témoins, notices Brethollon, Salmon, Larguier.

– Dans 500 témoins, notices Blayac, Lerouge.

– Sur le site du CRID, notices Platel, Flandreyzy.

7. Faire de la littérature

Sur le site du CRID 14-18, à la suite de la notice « Quey Delphin » dont les lettres ont été publiées par Guy Lovie dans le livre Poilus savoyards (1981), un lecteur apporte un commentaire positif qui se termine par : « Cela n’a pas été écrit pour faire de la littérature. » Pourtant il s’agit bien d’un livre. Écrire un témoignage authentique devenu un livre ou qui pourrait le devenir, c’est produire un objet littéraire ; mais « faire de la littérature » entre guillemets, c’est en rajouter, enjoliver, oublier le témoignage pour privilégier les effets artificiels et la fiction afin de séduire le lecteur.

Pour illustrer le premier sens, on ne manque pas d’exemples de soldats ayant vaguement conscience que leurs carnets personnels étaient leurs « livres ». D’autres sont allés plus loin comme le roulier Paul Clerfeuille. Après la dernière phrase de son récit et le mot « Fin », il a ajouté un avis : « Lecteurs qui lirez ce manuscrit, réfléchissez ! Combien il a fallu de patience, de peines, de souffrances, de volonté pour prendre pendant 4 ans et demi les notes pour écrire un tel manuscrit ! Jeunes gens, qui après ma mort lirez ce livre, vous vous rendrez compte des misères d’une guerre, c’est une chose abominable dont vous parlerez sans vous rendre compte ; ce livre vous instruira sur les souffrances morales et physiques à supporter. Il faut être bien trempé moralement pour supporter toutes les intempéries, fatigues et mitraille. » Paul Clerfeuille emploie d’abord deux fois le mot « manuscrit » puis deux fois le mot « livre » à propos de son témoignage. Pour lui, manuscrit et livre sont synonymes.

Le tonnelier Louis Barthas a rempli 19 cahiers d’écolier en proposant des titres, des intertitres, des illustrations, une conclusion générale. Dans Les Nouvelles littéraires du 18 janvier 1979, André Zysberg écrivait : « Les Carnets de guerre de Louis Barthas, loin d’être écrits à la serpe et composés à la diable, révèlent un beau tempérament d’écrivain. » Le charpentier Joseph Madrènes a recopié ses notes sur un registre de grand format illustré de nombreuses cartes postales ; c’est un « livre » dont il était fier. Sous le titre Ma Grande Guerre 1914-1918, le peintre Gaston Lavy a réalisé un « beau livre » enluminé que Larousse a reproduit en fac-similé en 2004. Dans son avant-propos, cet auteur a écrit : « Acteur infime de la grande tragédie, c’est sans esprit de littérature que j’ai couché sur ces pages mes modestes souvenirs. » Le coutelier Jean Coyot a achevé en août 1934 la reliure cuir de son livre en exemplaire unique, portant le titre « Le Front. Journal de route et souvenirs de guerre » et il a pu le glisser dans sa bibliothèque, exhibant fièrement son nom d’auteur « doré sur tranche ».

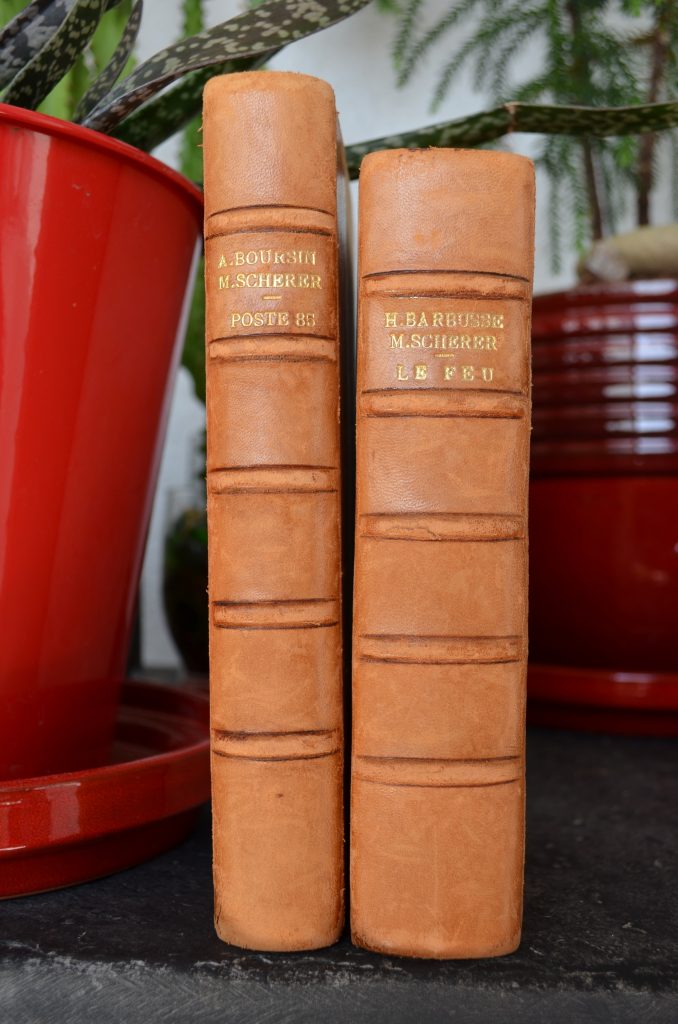

On m’a aussi montré deux livres de reliure identique. Sur la tranche du premier, un titre : Le Feu, et deux noms d’auteurs : H. Barbusse, M. Scherer. Sur la tranche du second, un titre : Poste 85, et deux noms d’auteurs : A. Boursin, M. Scherer. Le cœur de ces volumes est constitué, pour l’un, par le fameux prix Goncourt dans son édition « J’ai lu » de 1958 ; pour l’autre, par le livre moins connu d’Alain Boursin, Poste 85, Les secrets de la TSF pendant la guerre, édité par Albin Michel en 1937. Lui-même poilu de 14-18, Marx Scherer a souligné des passages des livres de Barbusse et de Boursin ; il a ajouté des annotations dans les marges ; il a enfin rédigé quelques pages manuscrites qui ont été insérées dans les livres et reliées avec eux. La division dans laquelle servait Scherer se trouvait immédiatement à la gauche de celle de Barbusse en Artois en 1915, et son « co-auteur » a repéré de nombreuses similitudes de situations à souligner, mais aussi quelques divergences.

En dehors des carnets de route et des correspondances, il faut admettre que les sentiments puissent être traduits autrement que par des récits chronologiques. Vera Brittain établit une distinction intéressante entre son journal Chronicle of Youth écrit pendant la guerre et ses réflexions de 1933 intitulées Testament of Youth. Elle compare ce dernier livre « à une forêt dont on ne distingue pas les arbres, tandis que le journal permettait au contraire de voir les arbres un par un, sans perspectives certes, mais avec davantage d’immédiateté ». Plusieurs combattants britanniques se sont exprimés par des poèmes (on en parlera dans une future rubrique). Côté français, JNC réunit dans une partie distincte les « réflexions » et il place la plupart de leurs auteurs dans les trois premières catégories de son « classement par ordre de valeur ». Sa participation à la guerre a inspiré au journaliste Eugène Henwood une série de contes qui ne se présentent pas comme un témoignage direct mais qui décrivent les réalités de la guerre. JNC considère le roman de Joseph Kessel, L’équipage, paru en 1923, comme « un véritable document sur l’aviation de 1918 ».

Des civils allemands internés au camp de Garaison dans les Hautes-Pyrénées ont tiré de leur expérience une opérette et une nouvelle. La nouvelle de Max Pretzfelder intitulée Flucht décrit une tentative ratée d’évasion. Im Konzentrationslager – Operette in 3 Akten [Au camp de concentration – Opérette en 3 actes], d’Helene Fürnkranz a été publiée en 1917 à compte d’auteur (traduction française en 2019 par Hilda Inderwildi & Hélène Leclerc). Sous couvert de fiction et de divertissement, Helene Fürnkranz livre une critique acerbe de son séjour à Garaison. Elle a pu rejoindre la Suisse et n’a plus à craindre de représailles. L’ennemi français est caricaturé en la personne du commandant séducteur, un lâche qui abuse de son pouvoir.

Tous ces auteurs ont fait de la littérature, toujours sans les guillemets.

Sources :

– Dans Témoins de JNC, notice Kessel.

– Dans 500 témoins, notices Quey, Clerfeuille, Barthas, Madrènes, Lavy, Coyot.

– Sur le site du CRID, notices Scherer, Brittain, Henwood, Pretzfelder, Fürnkranz.

8. « Faire de la littérature »

JNC a donné plusieurs exemples d’auteurs ayant voulu « faire de la littérature ». Les livres de Ricciotto Canudo sont surchargés d’effets littéraires. Dans les siens, Alexandre Arnoux « se révèle écrivain habile, mais il se soucie fort peu de nous renseigner sur la guerre. Il veut bien utiliser la guerre, la faire servir à des fins littéraires, mais il ne veut pas la servir, rendre son image plus claire pour nous. » Edmond Cazal « est littérateur, et il faut qu’il accommode la guerre pour lui faire rendre des effets littéraires ». Pour Jean Giraudoux, « la guerre n’est rien, elle peut tout au plus servir de thème à des développements où la virtuosité de l’écrivain peut se donner libre cours afin de charmer le lecteur ». L’objectif de Jean Paulhan, dans Le guerrier appliqué (1917) est « de paraitre le seul écrivain original dans un genre où tous les autres, pense-t-il, n’expriment que des trivialités en un style banal ». Avec Mes cloitres dans la tempête (Plon, 1922), le franciscain belge Martial Lekeux a produit un roman de cape et d’épée qui a eu un très grand succès. J’en retiens personnellement cette phrase : « La mort, comme une hyène, rôde dans la plaine livide. » Quant à Henry Malherbe, pour écrire La flamme au poing (Albin Michel, 1917), il prétend avoir d’abord jeté son carnet de notes. Et Jean Norton Cru de s’indigner : « Il faut remarquer cette fiction littéraire du carnet de notes jeté. On ne jette qu’un carnet de notes ébauché, sans suite, insignifiant, que l’on n’a pas eu la patience de continuer. Il n’est certainement jamais arrivé qu’un combattant ait jeté un carnet bien tenu, où il aurait mis son cœur comme c’est inévitable. »

On peut placer l’expression entre guillemets pour désigner l’action de prétendre apporter un témoignage authentique en y rajoutant des effets, des fictions pour plaire au public de l’époque de façon à bien vendre le livre. Le roman de Paul Géraldy, La guerre, Madame…, paru en 1916, en était à sa 66e édition en 1929 lors de la publication de Témoins. Mais où est-il aujourd’hui ? JNC le présentait ainsi : « Comme œuvre littéraire c’est fort bien : du style, du brio, de l’esprit. Comme œuvre de guerre cela ne signifie pas grand-chose. »

Justement, des combattants ont renchéri sur ce que JNC désigne comme la « gangue » dans laquelle les témoignages authentiques risquent de se noyer. Le médecin belge Maurice Duwez (qui a écrit trois livres de guerre sous le pseudonyme de Max Deauville) met en garde contre « la phalange redoutable des imposteurs ». Il ajoute : « Si par malheur quelqu’un d’entre eux a du génie, il fera naitre chez nos descendants le désir de revivre une époque semblable à la nôtre. » L’officier d’infanterie Jules Jeanbernat, tué le 7 septembre 1918, n’a pu participer à la publication de sa correspondance et celle-ci est incomplète. Elle contient cependant ce passage : « Je préfère dire la vérité qu’imaginer de belles choses. Il me serait si facile de broder un récit plus ou moins agréable : je ne veux pas imiter certains conteurs et je vous prie de trouver quelque mérite à ma sage résolution. » Raymond Jubert va dans le même sens : « Combien d’erreurs ont été répandues sur les combattants ! Quand les balivernes nous paraissent trop fortes, tirées à des millions d’exemplaires, un mouvement d’humeur nous prend bien vite. » Dans le livre de Louis Hobey, La Guerre ? C’est ça !, réédité en 2015, j’ai noté une belle formulation au 24 septembre 1915 : « Le colonel, devant le bataillon rassemblé, lut des phrases choisies pour l’oreille, et non pour le cerveau : l’ordre du jour du général en chef. » Sans qu’il y ait identité, l’expression fait immédiatement penser à l’analyse par Fabio Caffarena des Lettere dalla Grande Guerra : après avoir montré comment le fascisme avait construit pour sa propagande nationaliste le monument de la mémoire patriotique édifiante avec des « lettres de marbre » (lettere di marmo) sélectionnées ou falsifiées, il souligne l’intérêt des historiens italiens actuels pour les « lettres de papier » (lettere di carta).

C’est volontairement que JNC n’a pas répertorié dans Témoins le livre de Joseph Delteil, Les Poilus. Pourtant, il reconnait que Delteil fut un poilu authentique. Mais celui-ci a clairement sous-titré son livre « épopée » et non « témoignage ». JNC lui accorde cependant une pleine page en appendice à la notice « Alexandre Arnoux » avec cette appréciation : « Ce livre est si frénétiquement littéraire, si absolument non-documentaire qu’il en devient intéressant pour l’historien lui-même. La lecture attentive donne l’impression que Delteil connait beaucoup mieux la guerre que tous ceux qui l’ont déformée autant que lui et même moins que lui. Mais il semble avoir pris à tâche de mystifier son lecteur et, par là, de piquer sa curiosité par une stylisation du sujet accompagnée d’erreurs naïves qui contribuent à transformer un événement historique contemporain en une légende homérique. » C’est bien d’épopée qu’il s’agit. Et la réputation provocatrice des œuvres de Delteil est par ailleurs bien établie.

Mais, si cet auteur audois n’apporte pas de témoignage fiable sur les combattants, qui constituent le corpus de JNC, on peut y découvrir de beaux passages, par exemple sur l’annonce de la mobilisation générale dans son village de Pieusse.

Un premier paragraphe pour le style : « Et ce fut alors que la cloche s’ébranla. Elle tintait à tour de bras dans une hallucination d’airain. Les sons en pleine accélération donnaient le vertige au monde. Une hâte de pouls, une précipitation de fièvres bouleversaient les airs. Comme sous les trompettes de Jéricho, des murs de paix s’écroulaient du haut du ciel. Le tocsin ! »

L’autre paragraphe apporte un témoignage direct authentique : « Dans les rues, les gens s’embrassaient, gauches et émouvants, dans un embrouillamini de larmes. […] Sur la grand’place, une fraiche ribambelle de gosses jouait dans les épluchures. Ils riaient aux éclats dans l’insouci de toutes leurs dents. Et leur rire dans l’atmosphère sonnait mal, en chocs, leur rire de vie. Alors, une à une, chaque mère vint prendre un enfant par la main, l’emmena en silence dans sa maison. Trois jeunes gens fous crièrent par trois fois : – À Berlin ! »

Bibliographie

– Fabio Caffarena, Lettere dalla Grande Guerra. Scitture del quotidiano, monumenti della memoria, fonti per la storia. Il caso italiano, Milan, Unicopli, 2005.

Sources

– Dans Témoins de JNC, notices Géraldy, Canudo, Arnoux, Cazal, Giraudoux, Paulhan, Lekeux, Malherbe, Deauville, Jeanbernat, Jubert, Delteil.

– Sur le site du CRID, notice Hobey.

9. Sur quelles bases quantitatives reposent ces réflexions ?

Dans son grand livre, JNC a présenté 254 témoins. Le titre de l’ouvrage collectif du CRID 14-18 était légèrement dépassé avec 509 témoins recensés (mais 4 se trouvaient déjà chez JNC et nous ne les avions repris que pour signaler certains de leurs ouvrages publiés après 1929). Sur le site du CRID, figurent 244 autres noms. En additionnant les trois corpus, sans doublon, on arrive aujourd’hui (5 septembre 2021) à 1003 témoins disposant d’une notice d’analyse. Cette liste grandit tous les mois.

Pour les informations qu’ils apportent, des centaines d’autres témoins sont cités dans les livres des historiens, qu’il s’agisse d’ouvrages généraux sur la guerre, d’études nationales (comme les articles en français de Snezhana Dimitrova sur les soldats bulgares), de l’examen de thèmes particuliers (la camaraderie, les fraternisations, les loisirs…), de la description de batailles (la Somme par Hugh Sebag-Montefiore, Gallipoli, etc.). La Grande Collecte a fait découvrir de très nombreux documents. Beaucoup de nouvelles notices viendront allonger notre liste et complèteront les réflexions sur le thème « Écrire… Publier… ».

Si l’on en reste aux témoins analysés dans l’addition de nos trois corpus (1003 noms au 5 septembre 2021), ce sont en grande majorité des hommes français. Les femmes sont très minoritaires (70 pour mille). Aucune ne pouvait figurer dans le corpus de combattants de JNC. On verra plus loin d’autres raisons de la faible représentation des témoignages féminins. Par nationalité, les notices de Français sont également largement majoritaires : 919 sur 1003. Encore faut-il ajouter 19 Alsaciens ou Lorrains qui, Allemands en 1914, étaient devenus des Français en 1919 (merci à Raphaël Georges pour ses notices). Les autres nationalités : 15 témoins du Royaume-Uni (merci à Francis Grembert), 13 Allemands (l’équipe universitaire toulousaine travaille sur le camp d’internés de Garaison), 6 Belges, 5 Italiens et 5 Roumains (merci à Dorin Stanescu). On a encore 4 représentants de la Suisse, 3 des USA, du Canada et de l’Autriche, 2 de l’Australie et de la Russie, 1 de la Hongrie, de l’Espagne, de l’Irlande et de la Chine.

Ouvrages cités

– Snezhana Dimitrova, « Ma guerre n’est pas la vôtre… La Grande Guerre et ses vécus immédiats dans les lettres, journaux, mémoires (1915-1918) des participants [bulgares] », dans La Grande Guerre 1914-1918, 80 ans d’historiographie et de représentations, Montpellier, Université Paul Valéry, 2002, p. 281-317

– et « (Im)possible retour chez soi des prisonniers bulgares de 1914-1918 », dans Les prisonniers de guerre dans l’histoire, Contacts entre peuples et cultures, Toulouse, Privat, 2003, p. 257-277.

– Hugh Sebag-Montefiore, Somme. Into the Breach, Penguin Books, 2017.

– Letters from Gallipoli. New Zealand Soldiers Write Home, ed. by Glyn Harper, Auckland University Press, 2011.

Allez vers II. les correspondances